يعد دباشي واحدا من رواد نظرية ما بعد الاستعمار، التي خصها بجل وقته واهتماماته، وقدم عنها عددا من الكتب والمقالات، التي سعى من خلالها إلى استنبات معرفة مضادة/مقاومة للنظام الكولونيالي للمعرفة، ونصوصه المتواطئة مع أساليب الهيمنة.

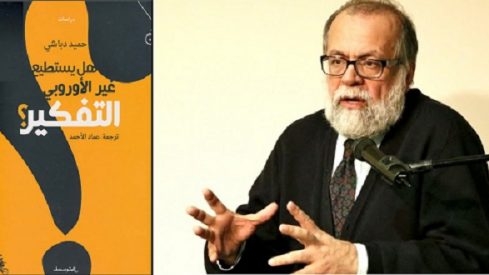

ويعد كتاب (هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟) الحلقة الثالثة والأخيرة ضمن مشروع كبير، وسم بثلاثية الانتفاضة، تكريما لحركة التحرير الفلسطينية، وهذا الكتاب شديد الصلة بسابقيه من حيث الإشكالات التي يعالجها، وهو محاولة لاستنبات رؤية جديدة تتجاوز كل الأشكال المهيمنة للمعرفة، وقد أراد دباشي أن يجعل من عمله هذا، قولا مجددا في دراسات ما بعد الاستعمار، مستمدا منابع قوته من قراءة فرانز فانون للأنساق الاجتماعية، ونقد الاستشراق لإدوارد سعيد، وتفكيكية غياتري سبيفاك، وتحليل هومي بابا للخطاب.

جاء الكتاب بصيغة استفهام (هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟)، وهو سؤال يتخطى المستوى المباشر إلى مستوى آخر فلسفي متعالٍ واستفزازي في آن، ومن خلال النظر في مكنونات العنوان، يبدو الكتاب واعدا ومغريا ويحتاج التوقف عند مضامينه.

يتكون الكتاب من 359 صفحة من الحجم المتوسط، تتوزعه ثلاثة أقسام، وهي على التوالي: (في الربيع ونتائجه)، ثم (من التفكيك الكولونيالي إلى التفكير في المستقبل)، وأخيرا (قراءة أولية في أزمة المعارضات العربية). والكتاب في أصله هو مجموعة من المقالات كتبت خلال مدة ناهزت العشر سنوات ونيف، تدور حول عدد من القضايا التي دافع عنها المفكر الإيراني.

عملت مقدمة الكتاب على الكشف عن الدوافع، التي جعلت الأوروبيين غير قادرين على القراءة، حتى عندما نكتب بلغتهم التي أرادوا جعلها عالمية، ولعل أهم دافع يمنع الأوروبيين من قراءة ما يكتب خارج أسوارهم، حسب دباشي، هو كونهم مصابين بالنزعة الأوروبية قطعا، على الأقل منذ كتابات إيمانويل كانط، التي اعتبرت أوروبا ذاتا عارفة، بينما بقية العالم تشكل موضوعات للمعرفة، ثم تعمقت هذه النزعة مع كتابات هيغل عن شمس الغرب كنهاية للفكر الكوني.

وهو ما ترتب عنه نوع من الإحساس بالتفوق، وامتلاك عالم الأفكار، ومن ثم فهم ليسوا بحاجة لقراءة ما ننتجه نحن معاشر الملونين، باعتبارنا جزءا من المعرفة، لا يمكننا التفكير من تلقاء أنفسنا، وكل شيء صادر منا، يبقى مجرد رقص، حسب ليفيناس.

ولن يكون الأوروبيون كأوروبيين قادرين على القراءة إلا بالابتعاد عن هذا النفق المسدود، القائم على الرفع من شأن الذات، والتقليل من شأن الآخرين، والانضمام إلى بقية الجنس البشري، في سعيه المشترك إلى إعادة رسم خارطة العالم على قدم المساواة.

من داخل اشتغال المنظومة الفكرية الغربية، يكشف دباشي عن وجود خلل هيكلي في تركيبة العقل الفلسفي الأوروبي، الذي يعاني من التمركز حول الذات، واستنادا إلى المفكر الإيطالي غرامشي، الذي أخرج الثقافة من برجها العاجي، يخلخل دباشي بنقد يقظ الخطاب المعرفي الغربي، ساحبا البساط على وصاية الغرب على التفكير، موجها البوصلة خارج زنازين هذه النزعة، من خلال استنبات معرفة جديدة لا تسعى للسلطة بل إلى مقاومة السلطة، ليتقاطع بذلك مع كل من فرانز فانون في دعوته للتخلي عن المركزية الأوروبية والبحث عن شيء آخر خارج زنازينها المنحطة، ورؤية إدوارد سعيد في إنكاره لنقاء الهوية الثقافي، ونقده للزعامة الثقافية الغربية التي تسلخ الإنسانية من غير الأوروبيين، وتبرز شعوبا وأصقاعا بأسرها خاضعة ودونية، جاعلة إياها مقتضية حكم الأوروبيين.

لا ينكر دباشي تأثير إدوارد سعيد على مساره الأكاديمي كمثقف مهاجر، وكتب يقول: “إذا نزعت الاستشراق، ونزعت إدوارد سعيد من وعينا، فإن جيلي من المثقفين المهاجرين، سيكونون مجرد حفنة من الأرواح المتشائمة، أو قد نتحول بكل أسف وبشكل مثير للشفقة إلى هذا النوع أو ذاك من الجواسيس والمخبرين المحليين، ممن يبيعون أرواحهم إلى سلاطين بلا روح”.

لا غرابة إذن في أن يفرد حميد دباشي حيزا من الكتاب (20 صفحة) لتصحيح مجموعة من الصور النمطية المغلوطة حول سعيد وكتابه ذائع الصيت (الاستشراق)، معتبرا إياه قد حظي بغساءة استخدام كبيرة، وعلى نطاق واسع، وأضحى أشبه بعمل كلاسيكي، يستشهد به الجميع، ونادرا ما يطلع عليه أحد.

إن نقد الاستشراق لسعيد -حسب دباشي- هو نقد لطريقة إنتاج المعرفة، ولم يكن -بكل تأكيد- انتقادا لأي جنس أو شعب أو ثقافة، وإن الهدف الأساس منه هو تحليل الاستشراق بما هو تجسيد للسيطرة ووجه من أوجه الإمبريالية.

هكذا بعث دباشي مجددا الطاقة التحليلية لنقد الاستشراق، متجاوزا الفهم الكلاسيكي له، مقترحا رؤية جديدة تتخطى كل المنظومة الفكرية التي كانت وليدة للمشروع الكولونيالي، ملحا على كون معاركنا اليوم، تدور حول نظام المعرفة الجديد، الذي نحتاجه حتى نتمكن من فهم وتغيير عالمنا الناشئ.

وسعيا منه إلى إعادة توجيه قراءتنا للعالم، عبر استنبات ثقافة مضادة/مقاومة، تتخطى قيود الإمبريالية، يمارس دباشي نوعا من النقد المزدوج، للأنا والآخر، ويتجلى ذلك من خلال: نقده للأنا سواء تعلق الأمر بتبجيلها للتراث أو تبجيلها للغرب، وانتقاده لليسار واليمين معا، في تغييبهم لعنصر الشعب من حساباتهم، وانصرافهم للصراع حول السلطة، ثم نقد للحركات الإسلامية، مطالبا بوضع حد لمسلسل اختطاف الإسلام، وإرجاعه إلى فضائه الفطري.

من نقد الذات إلى نقد الآخر، يكشف المؤلف عن الوجه الأسود للديموقراطية الليبرالية، تلك السلعة المقدسة التي تعطي الصلاحية بإرسال الطائرات الحربية، في جميع أنحاء الكوكب، فالديموقراطية التي تسوَّق على ظهر دبابات، حسب دباشي هي: فعل إجرامي، وليست تدخلا إنسانيا. بيد أن انتقاد الديموقراطية لا يعني التخلي عنها، بل إن دباشي يدعو إلى صياغة ديموقراطية حقة تستند إلى أسس ومبادئ أخلاقية، كشكل مضاد للديموقراطية الغربية التي حولت العالم إلى سوق مفزعة، ليتقاطع بذلك مع كل من ألان باديو في حديثه عن “وهم الديمقراطية”، وتشومسكي في نقده لديموقراطية البروباغندا الإعلامية وأدلجة الرأي العام.

من موقع انخراطه في خطاب نظرية ما بعد الاستعمار، لم يقتصر حميد دباشي بنقد سياسة إنتاج المعرفة، بل شارك بفعالية في إيجاد صيغ بديلة، تتيح إمكانية التفكير خارج هذه التقاليد، أي دون أن تظل حبيسة النزعة الأورومركزية.

وفي هذا السياق يتوسل دباشي تعريف إدوارد سعيد للثقافة باعتبارها “أداة مقاومة في مواجهة محاولات الطمس والإزالة والإقصاء”، لتخطي القوالب الجاهزة، ومواصلة تفكيك الخطاب الغربي، ونصوصه المتواطئة مع نزعة الهيمنة، وفي ضوء هذه العدة، يخلخل المطلقات (المركزية، الإمبريالية، الفلسفة الغربية …)، التي تمارس الرقابة على الشعوب الأخرى وتقيد عملية التفكير في دوائر (الغرب) الضيقة.

هذا التمركز حول الذات، بصفته قضية غربية، نجد له حضورا بارزا لدى بعض المثقفين الأوروبيين، (خاصة كانط، ليفيناس، وجيجك)، الذين قاموا بتفويض أنفسهم بالنيابة عن العالم، على اعتبار أن الأعراق الأخرى غير قادرة على التفكير، من تلقاء أنفسهم، والأنكى من ذلك تبريراتهم الواهية لبشاعة الاستعمار، والصمت عن المواجهات الاستعمارية وقضية التهميش وظروفها التاريخية، وكل هذا يشكل جانبا واحدا للسرد المتحكم في إنتاج المعرفة، وهو سرد سيستمر -وفقا لترويليوت- ما دام تاريخ الغرب لا يخبرنا بارتكابه لأخطاء في حق خبرات الشعوب غير الأوروبية.

أمام هذا الوضع، يظهر أننا نلتقي في تجمع جديد من المعرفة والقوة، ليس للنحيب هذه المرة، بل لفك الارتباط بالنظام الكولونيالي للمعرفة، الذي فشل في رؤية أن (العبودية، الاستعمار، المحرقة، الهلوكوست، الجرح الفلسطيني) جرائم غربية وليست تدخلا إنسانيا.

بيد أن فك الارتباط بالمعرفة الكولونيالية لا يعني القطع مع الفكر الأوروبي أو التخلي عنه، بل التفكير بجانبه، وبالقرب منه، إنها صرخة لإعادة صياغة خطاب معرفي جديد، ودعوة للتفكير خارج زنازين المركزية الغربية. بتعبير آخر وجب إعادة إنشاء إطار للفهم على أساس (التواريخ المترابطة)، أو ما يسميها إدوارد سعيد التواريخ المشتركة والمتقاطعة، التي تؤدي إلى تحطيم الحدود والبحث عن المشترك الإنساني، وتجاوز الثنائية الضيقة القائمة على علاقة التصادم بين: (الغرب والشرق) أو (الغرب وبقية العالم).

على ضوء ما سبق، يمكن القول بأن دباشي، قد عمل طيلة صفحات الكتاب، على تفكيك سياسات إنتاج المعرفة في الخطاب الغربي، ونصوصه المتواطئة مع الهيمنة، والتمييز المستمر بين الغرب (المتقدم) والشرق (المتخلف)، وهو ما أكدت عليه خاتمة الكتاب، التي سعى من خلالها إلى استنبات معرفة مغايرة تتسم بالكونية، وتتجاوز قيود النزعة الأورومركزية، وكل الاصطفافات الطائفية والإيديولوجية، والثنائيات الصدامية، المهترئة من قبيل: “الإسلام والغرب”، “اليمين واليسار”، “الغرب وبقية العالم”.

* المصدر: مجلة الدوحة (نقلا عن إسلام أون لاين).