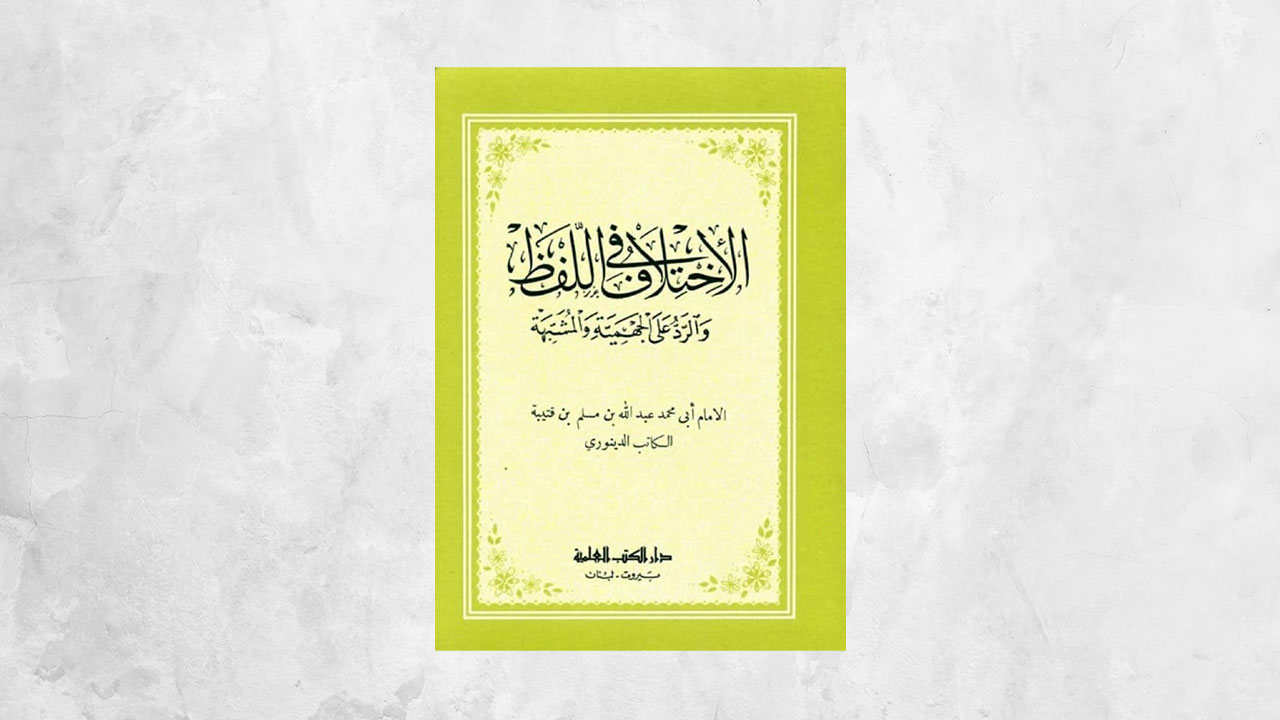

هو كتاب جليل القدر للإمام اللغوي أبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) رحمه الله تعالى، قال في مقدمته مبينًا سبب التأليف: «وكان آخر ما وقع من الاختلاف أمراً خص بأصحاب الحديث الذين لم يزالوا بالسُّنة ظاهرين، وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولا يداجون، ويستتر منهم بالنحل ولا يستترون، ويصدعون بحقهم الناس ولا يستغشون، ولا يرتفع بالعلم إلا من رفعوا، ولا يتضع فيه إلا من وضعوا، ولا تسير الركبان إلا بذكر من ذكروا، إلى أن كادهم الشيطان بمسألة لم يجعلها الله تعالى أصلاً في الدين، ولا فرعاً، في جهلها سعة وفي العلم بها فضيلة، فنما شرها، وعظم شأنها حتى فرقت جماعتهم وشتتت كلمتهم ووهنت أمرهم وأشمتت حاسديهم وكفت عدوهم، مؤنتهم بألسنتهم وعلى أيديهم، فهو دائب يضحك منهم، ويستهزئ بهم حين رأى بعضهم يكفر بعضاً، وبعضهم يلعن بعضاً، ورآهم مختلفين وهم كالمتفقين، ومتباينين وهم كالمجتمعين، ورأى نفسه قد صار لهم سلماً بعد أن كان لهم حرباً.

ولما رأيت إعراض أهل النظر عن الكلام في هذا الشأن منذ وقع، وتركهم تلقيه بالدواء حين بدا، وبكشف القناع عنه حين نجم إلى أن استحكم أساسه، وبسق رأسه، وجرى على اعتياد الخطأ فيه الكهل، ونشأ عليه الطفل وعسر على المداوين أن يخرجوا من القلوب ما قد استحكم بالألف ونبت على شراه اللحم، لم أر لنفسي عذراً في ترك ما أوجبه الله عليَّ بما وهب من فضل المعرفة في أمر استفحل بأن قصر مقصر فتكلفت بمبلغ علمي ومقدار طاقتي ما رجوت أن يقضي بعض الحق عني لعل الله ينفع به، فإنه بما شاء نفع، وليس على من أراد الله بقوله أن يسأله الناس بل عليه التبصير وعلى الله التيسير.

وقد تناول فيه أمورًا من أكبر الشبهات المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى التي خاض فيها أهل البدع، فرد على نفاة القدر وأهل الجبر ونفاة الصفات كالاستواء واليد والأصابع، ورد كذلك على المشبهة والروافض، وتعرض لمسألة اللفظ وهي قول بعضهم «لفظي بالقرآن مخلوق»، وقرر في آخره مجمل اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم.

ولعل أكثر ما قد يخرج به المرء من قراءة هذا الكتاب اليقين في عقل السلف الصالح وسعة أفقهم واجتهادهم الكبير في هداية الناس، هذا غير العلم الدقيق الذي لا يختلف عليه منصف أو عاقل.

وعلى عظمة هذا الكتاب، فإنه لم يُخدم إلى الآن حتى الخدمة المتوسطة، فنسخته الأولى بتحقيق الكوثري سيئة وما تلاها قد أخذ منها، نسأل الله أن يقيد له من يخرجه في أبهى حلة.