من المُسَلَّمَات في حياة المسلم أنه لا عصمة إلا للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أن أعداء الحق منذ قديم الزمان لهم حيل وأساليب ماكرة في رفض الحق، وتشويه صورته، لأنهم لا يكتفون برفض الحق، وحرمان أنفسهم منه، ولو كانوا قد فعلوا ذلك لكانوا أنصاف عقلاء.

ولكن كراهيتهم للحق، ومن حيث هو حق، جعلتهم يعملون –جاهدين– على صد غيرهم عن الحق، وهذا من الطباع المنكوسة في أخلاق بعض الناس، لذلك سهل على الشيطان مقادهم، وأخذ يمدهم بما هم في حاجة إليه في وقف الحق عن الزحف والانتصار، ولكي يظلوا في ضلالهم يعمهون.

ومن هذه الحيل والأساليب الماكرة عند منكري السُّنَّة المعاصرين، قولهم: إن رواة السُّنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يخطئون ويصيبون، فهم إذن غير معصومين فكيف نؤمن بصحة وصدق ما رووه لنا من مئات آلاف الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويضيفون إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى عارضة، خلاصتها أن الواحد منا إذا قال كلاماً في مجلس، ثم أراد حكايته في مجلس آخر، فإنه لا يستطيع أن يحكيه على صورته الأولى، بل لا بد من التغيير والتبديل في الألفاظ والمعاني وإن قرب العهد بين المجلسين: مجلس البداية ومجلس الحكاية(1).

لا عصمة إلا للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام

تفنيد الشبهة ونقضها

إن لله تعالى في الكون سُنناً نافذة في خلقه، ومن سُننه سبحانه وتعالى أنه خلق الملائكة، والجن، والبشر، وركب في البشر طبيعتين؛ طبيعة الخير، وطبيعة الشر، أما الملائكة، فقد جبلهم على الطاعة والخير، والشياطين مطبوعون على الشر.

ولقد أرسل الله تعالى رسله إلى الجن والإنس فمنهم من اهتدى حتى بلغ أعلى عليين، ومنهم من ضل حتى هوى أسفل سافلين، وصلحاء البشر فيهم صلحاء شبيهون بالملائكة في الإيمان والطاعة والاستقامة وفي مقدمة هؤلاء الصلحاء الرسل وتابعوهم، فليس الوصف بالبشرية نقصاً من حيث البشرية نفسها، وإنما معايير النقص والكمال رهينة بكسب الإنسان وعمله، ومن سُنن الله تعالى النافذة أن جعل البشر يديرون شؤون أنفسهم بأنفسهم على هدي من رسالات الله إليهم، وهذا هو مقتضى التكليف أو المسؤولية كما يعبر عنه في الفكر الحديث.

إذن، فإن رواية الحديث عن طريق البشر ليست بدعاً من السلوك، ولا سبة تقدح في سلامة السُّنَّة من التحريف في ألفاظها ومعانيها.

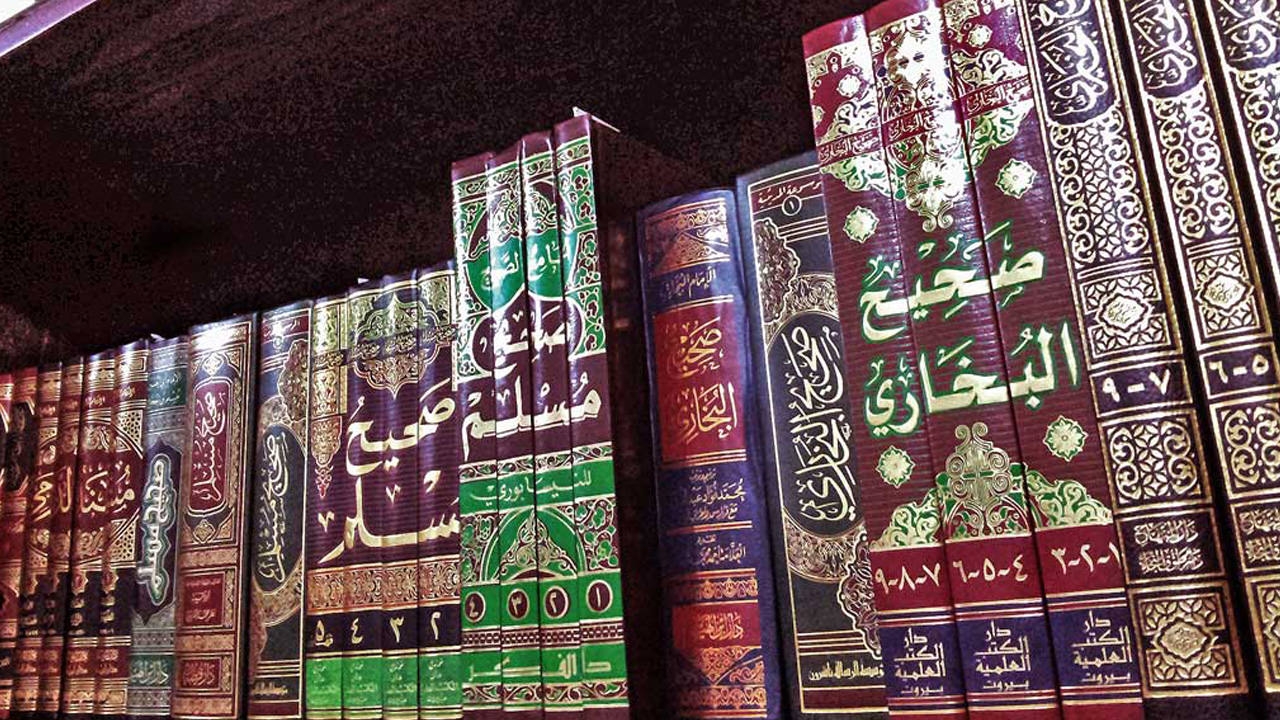

وتوصلاً إلى هذه الغاية أنشأ علماء الحديث علم الجرح والتعديل، هذا العلم الذي وقفه علماء الحديث على معرفة أحوال الرواة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن غيرهم، وصنفوا الرواة أصنافاً مختلفة، ووضعوا لقبول الرواية من كل راوٍ شروطاً محكمة.

والتعديل يعني وصف الراوي بالعدالة إذا توفرت فيه شروطها، والتجريح، يعني معرفة الرواة غير العدول الذين لا تقبل رواية الحديث عنهم.

منكرو السُّنة أثاروا هذه الشبهة لإبطال حجية السُّنة النبوية في التشريع

فالحديث الذي يقبل من حيث راويه ينبغي أن يكون الراوي، ضابطاً ثقة، وهو المسلم البالغ العاقل، السالم من أسباب الفسق، والمتيقظ غير المغفل (العاقل) وأن يكون حافظاً إذا حدث من حفظه، فاهماً إذا حدث على المعنى في الرواية الشفهية(2).

أما رواية ما خالف حاله هذه الأوصاف فلا تقبل، وكذلك لا تقبل رواية أصحاب الأهواء إذا رووا ما يوافق هواهم ولا مجهول الحال.

ويلاحظ أن هذه الضوابط وضعت لهدف سام وهو دفع احتمال الخطأ أو الكذب في رواية الحديث، حتى تطمئن النفس إلى أن ما روى صح صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولم يكن علماء الحديث يقبلون كل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تتوفر فيه شروط الرواية الصحيحة، وهذا يدفع بكل قوة ما أثاره منكرو السُّنَّة من أن رواة السُّنَّة بشر يخطئون ويصيبون، فهذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث الجملة، فلا مفهوم لها هنا لأن الشروط التي وضعها علماء الحديث رضي الله عنهم كانت لتحقيق الإصابة في الرواية ودفع الخطأ، وهم أعلم بأسباب الإصابة والخطأ عشرات المرات من هؤلاء المنكرين لحجية السنة، الذين يرددون ما قاله المبشرون والمستشرقون الحاقدون على الإسلام، دون أن تكون لهم ممارسة أو خبرة ذاتية في هذا المقام الجليل(3).

إنني على يقين من أن هؤلاء الذين يهاجمون السُّنَّة الآن في الفضائيات وفي الصحف والمجلات لو عُقد لأحدهم اختبار في علوم الحديث مهما طال أو قصر، سهل أو صعب لرسب فيه، وما استطاع أن يفرِّق بين الحديث الموقوف والحديث المرفوع.

إنهم يتصايحون في الفضاء، ويحاربون في الهواء في غير مواجهة ولو ووجهوا لانكشفوا وافتضح أمرهم عند الناس.

من سنن الله تعالى في البشر أن جعلهم يديرون شؤونهم بأنفسهم على هدي الرسل

مقلدون لا مبتكرون

إن هذه الشبهة “شبهة بشرية الرواة” ليست جديدة، فقديماً احتج المكذبون لرسلهم بها، ولقد ذكر القرآن الكريم في سورة إبراهيم عليه السلام هذا الحوار المحكي بين الرسل والذين كذبوهم من أقوامهم: (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ {10} قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (إبراهيم).

فانظر إلى هذا المنطق المعوج الذي واجه به هؤلاء المكذبون الرسل عليهم السلام، فلقد رفضوا رسالاتهم والإيمان بها، بحجة أنهم بشر مثلهم ليس لهم عليهم سلطان، وهذه شبيه بموقف منكري السُّنَّة، الذين يرفضون السُّنَّة بحجة أن رواتها من الصحابة، والتابعين بشر؟!

ثم انظر إلى صوت الحكمة العالية في رد الرسل عليهم السلام على هؤلاء المكذبين: (إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ).

ونُذَكِر القارئ الكريم أن منكري السُّنَّة رفضوها في هذه الشبهة، لأن رواتها بشر يخطئون ويصيبون، نُذَكِر القارئ بهذا لنبين له لطيفة من لطائف بلاغة القرآن، وهي أنهم وصفوا البشر بأنهم يخطئون ويصيبون، وهذان الوصفان متحققان فيما حكاه القرآن في هاتين الآيتين: أعني الإصابة والخطأ، فالمخطئون هم مكذبو الرسل، ومثلهم منكرو السُّنَّة، لأنهم جميعاً اعتمدوا في تكذيب الرسل، وتكذيب السُّنَّة على علة واحدة، هي بشرية الرسل والرواة.

علماء الحديث أنشؤوا علم الجرح والتعديل وأوقفوه على معرفة أحوال الرواة

أما المصيبون فهم الرسل، والمؤمنون بسُنة خاتمهم صلى الله عليه وسلم، المحتكمون إليها في حياتهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ورد في سورة “يس” في الحديث عن أصحاب القرية: (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ {13} إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ {14} قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ {15}) (يس).

هذا هو التقليد الذي سار عليه منكرو السُّنَّة، فليس لهم من قدوة إلا مكذبو الرسل، وليس لمكذبي الرسل من إمام إلا الشيطان، الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقد حكى عنهم القرآن الكريم هذه المقولة في سور أخرى كـ”الأعراف” و”الفرقان” و”القمر” وغيرها من السور التي فيها قصص الأنبياء، ومما حكاه عن مشركي مكة من رفضهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ) (الأنبياء: 3).

وقولهم عن القرآن الكريم في بيان رفضهم له: (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) (المدثر: 25)(4).

فهل يوجد فرق بين مكذبي الرسل عليهم السلام على مر التاريخ، وبين منكري السُّنَّة المطهرة في عصرنا الحالي؟! إنهم جميعاً يشربون من إناء واحد.

______________________________________

(1) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السُّنة النبوية عرض وتفنيد ونقد، د. عبدالعظيم المطعني، ص65.

(2) للمزيد انظر: “الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث”، ص 92 وما بعدها، للإمام ابن كثير.

(3) مصطلح الحديث، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ص 12، بتصرّف.

(4) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السُّنة النبوية، مرجع سابق، ص69 – 68.