في المقالات السابقة، رأينا كيف أن الوجود الإسلامي في أوروبا ارتبط تاريخياً في العهدين الأموي والعباسي بالفتوحات سواء في الأندلس أو صقلية، ثم تأتي منطقة البلقان (في مقال لاحق)، وكل هذه الفتوحات أكدت حقيقة؛ وهي أن هذا الوجود ترتب عنه إرساء حضارة عريقة ما زالت آثارها إلى اليوم.

في هذا المقال، نستعرض ردود فعل الأطراف الأوروبية الدينية والسياسية والفكرية من هذا الوجود، وكيف أنها وظفت الموروث الحضاري للمسلمين والعلاقات مع العالم الإسلامي لما يخدم مصالحها، ولكنها انقضّت على المسلمين مدفوعة بالعقلية الاستبدادية القائمة على الأنانية المركزية الأوروبية، واستهدفت مراكز الإشعاع الحضاري في كل من الشرق (بغداد)، والغرب (صقلية، وقرطبة) في مرحلة التراجع الحضاري في العهد العباسي الثاني.

ففي العهد العباسي الأول، تذكر المصادر التاريخية العلاقة بين الخليفة هارون الرشيد، وشارمان، وقصة الهدية المشهورة التي تدل على تفوق العرب والمسلمين في الجانب الحضاري والتكنولوجي مقارنة بالعهود القروسطية التي عاشتها أوروبا.

وعندما حصل التراجع الحضاري في العهد العباسي الثاني، ومؤشراته تفكُّك الدولة وضعف السلطة المركزية وقيام كيانات متفرقة، قام رجال الكنسية بالتحريض على استهداف العالم الإسلامي.

البابا أوربان الثاني والتحريض على الحروب الصليبية

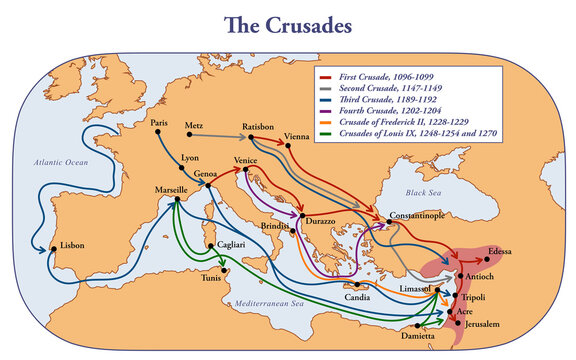

في هذا السياق، نشير إلى الخطاب التحريضي للبابا أوربان الثاني الذي ألقاه في المجمع الديني المنعقد في كليرمونت بفرنسا عام 488ﻫ/ 1095م وسط فرنسا لاستهداف الترك، ويقصد بهم السلاجقة الذين كانوا في ذلك الوقت سنداً للخلافة العباسية ومتواجدين في فلسطين، واتهامهم بسوء معاملة مسيحيي الشرق، وكانت النتيجة 8 حملات عسكرية في شكل حروب دينية «مقدسة» صليبية (باسم الصليب) خلّفت كوارث بشرية ومادية واحتلال فلسطين عام 1099م وإقامة دويلات لاتينية في منطقه الشرق الأوسط.

وبالرغم من الانتصار الذي حققه القائد صلاح الدين الأيوبي بتحرير المسجد الأقصى بعد معركة «حطين» الشهيرة عام 1187م، فإن التداعيات السلبية للحملات الصليبية بقيت آثارها النفسية إلى اليوم من حيث النظرة القائمة على التوجّس والحذر لكل طرف تجاه الآخر.

ومما زاد الطين بلة، كما يقال، أن الحملات العسكرية صحبتها حملات فكرية ثقافية فيما يسمى بتيار الاستشراق.

التيار الاستشراقي المتحامل

معلوم أن بدايات هذا التيار تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي بالتزامن مع الحروب الصليبية، بتحريض من الكنيسة أيضاً بهدف استكشاف مصدر قوة الحضارة الإسلامية وسرعة انتشار رسالة الإسلام وسرّ سهولة تبينها من الشعوب التي وصلها المسلمون فاتحين، ومن بينها الشعوب المسيحية الأوروبية، وذلك في سياق هدف أكبر وهو التشكيك في الإسلام ومصادره ومرجعيته والتبشير بالمسيحية كبديل مقابل ذلك.

كل ذلك بخلفية مركزية الغرب وتفوقه واعتباره مهد الحضارة الإنسانية ومصدر القوة، وأن الآخر ومنه الشرق هو رمز المتخلف.

وقد نجح التيار الاستشراقي المتحامل على الإسلام في تشويه صورة الإسلام وأهله، باستهداف المرجعية؛ أي القرآن الكريم، والقدوة؛ أي النبي صلى الله عليه وسلّم، والتاريخ الإسلامي.

وذهب الأمر ببعض المستشرقين أمثال «Casanova» إلى الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بعملية جمع القرآن قيد حياته لأنه كان يتوقع قرب نهاية العالم نظراً لوجود هذه الآية: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ) (القمر: 1)، ونسف نولدكه مبدأ ربانية القرآن وقدسيته وأرجعه إلى الطبيعة البشرية.

وذهب بعضهم إلى أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم استمد تعاليم الدين الإسلامي من اليهودية عندما كان يقبل على راهب يهودي قبل البعثة! ووصفوا إرهاصات الوحي بحالة الصرع، وحتى ترجمتهم للقرآن الكريم جاءت لمزاحمة الترجمات الحقيقية وإلحاق التحريف بمعاني القرآن الكريم، واستخدموا مصطلح «السراسنة» (Sarrazins)، كمصطلح احتقاري للعرب.

ومن الآثار السلبية سيادة النظرة المشوهة عن الإسلام والمسلمين حول 3 محاور كبرى:

– المرأة المحتقَرة والمضطهدة التي اقترنت بفكرة الحريم.

– العنف الذي مهّد لفكرة الجهادية واليوم الإرهاب.

– فكرة الشرق الرومانسي، المهتم بالعاطفيات والخيال بعيداً عن العقلانية والعلم.

والإشكال أن هذه الصورة السلبية والمشوهة للإسلام والمسلمين التي بثها هؤلاء المستشرقون المتحاملون تشرّبتها أجيال بعد أجيال في الغرب، وتجاوزها إلى البلاد الإسلامية فتأثرت بها فئة من النخبة السياسية والمثقفة، فكانت تستعمل هذه الأدوات الاستشراقية لمحاربة الإسلام والتهجم عليه.

بيد أن المدرسة الاستشراقية ليست كلها متحاملة، وفيها صنف من المستشرقين المنصفين الذين نقدوا الصنف المتحامل.

يقول أشتيفان فيلد: «توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخّروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين، وهذا واقع مؤلم لا بد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة».

ويقول مونتغمري وات، صاحب كتاب بعنوان «تأثير الإسلام على أوروبا القروسطية» صادر عام 1972م: «جد الباحثون منذ القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشوهة التي تولدت بأوروبا عن الإسلام، وعلى الرغم من الجهد العلمي الذي بذل في هذا السبيل، فإن آثار هذا الموقف المجافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة في أوروبا لا تزال قائمة، فالبحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعد على اجتنابها».

بأوروبا عن الإسلام، وعلى الرغم من الجهد العلمي الذي بذل في هذا السبيل، فإن آثار هذا الموقف المجافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة في أوروبا لا تزال قائمة، فالبحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعد على اجتنابها».

حركة إصلاحية دينية في أوروبا تأثراً بالاجتهاد

من ناحية أخرى، تمثل الجانب الإيجابي للحملات العسكرية والفكرية على العالم الإسلامي في دفع كل طرف إلى اكتشاف الآخر، لكن هذه المرة في عقر الديار الإسلامية.

كما يمكن القول: إن الأوروبيين المسيحيين استفادوا بتواجدهم في منطقة الشرق الإسلامي من الموروث الثقافي شرقاً، إضافة إلى ما استفادوه من قرطبة غرباً.

ومن أوجه الاستفادة قيام الحركة الإصلاحية الدينية وتحديداً قضية تأويل النص المقدس الذي كان محتكراً لدى مجموعة من رجال كنيسة، فجاءت الحركة البروتستانتية بقيادة لوثر لتضع حداً لهذا الاحتكار بالاستفادة من فكرة الاجتهاد في النص وتعدد المدارس الفقهية عند المسلمين.

وهذا ما يفسر بداية النهضة الأوروبية التي انطلقت شرارتها بثورة إصلاحية للكنيسة نتج عنها تفتح العقول في مجالات العلوم والاختراعات والنهضة العلمية الكبيرة وتطور أساليب الفلاحة والصناعة، ثم النهضة الصناعية التي أدت إلى ظهور قوى أوروبية جديدة ذات نزعة استعمارية ستدخل من جديد في تدافع حضاري مع العالم الإسلامي، وتحديداً مع القوة الصاعدة الجديدة، القوة العثمانية التي تأسست في بداية القرن الثالث عشر واستمرت إلى القرن العشرين.