إن الهوية لأية جماعة تشمل: أسلوب العيش ونمط الحياة الشخصي، وطرائق التفكير الكلية، والتصورات الرئيسة نحو الحياة والكون والخالق، والمفاهيم الخاصة المشكلة لمكنونات الشخصية نحو عالم الغيب وعالم الشهود، وبالتالي فهويات المجتمعات تختلف وتتمايز، وكذلك الجماعات التي تمثل هذه المجتمعات إذا انتقلت إلى أماكن متمايزة في الثقافة وفي العقيدة.

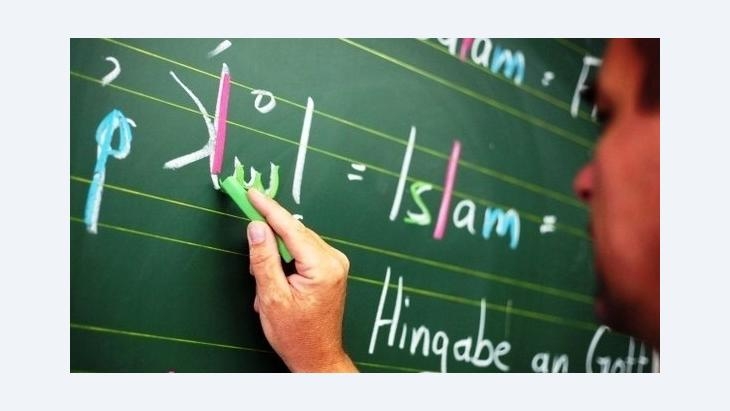

وفي ضوء ذلك “تحتاج الأقلية دائمًا لنظام تربوي يضمن لها بقاءها، والمحافظة على هويتها الثقافية والعقدية، ومن حقها –أيضًا– أن تحمي أسلوب حياتها وطرائق نظرتها للحياة، وتصوراتها بالشكل الذي تراه مناسبًا بما يضمن بقاءها ووجودها كجماعة ثقافية لها خصوصياتها واستقلالها الثقافي والعقدي”[2] والتعليم الديني إحدى ركائز هذه الهوية والاستقلالية الثقافية والحضارية، ويعظم من شأن التعليم الديني إذا كان منفتحًا بطبيعة على الحياة والأحياء، ويخلو من أسرار الكهنوتية، وهذا ما تتسم به التعاليم الدينية الإسلامية والإرشادات المتعلقة بها.

والتعلم الديني مرتكز رئيس للجماعات/ الأقليات المسلمة في تشكيل هوية أفرادها من ناحية وفي المحافظة على بقاء هذه الجماعات/ الأقليات ووجودها من ناحية أخرى، والتعليم الديني مفهوم يتضمن جانبين: الأول غير مدرسي يتضمن كل المؤسسات غير الرسمية التي ينبغي لها أن تضطلع بهذا الدور ناحية الأبناء من الأطفال والشباب حتى الراشدين، والجانب الثاني: يتضمن المؤسسات الرسمية ويقصد بها على وجه الخصوص المؤسسات التعليمية المدرسية، والنوع الأول كالأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام والمسجد، والنوع الثاني يتمثل في مؤسسات ما قبل دخول المدرسة ومؤسسات المدرسة والمعاهد العلمية والجامعات.

والتعليم الديني في كل مما سبق –المؤسسات غير الرسمية أو الرسمية- يُقدم التصورات والمفاهيم والمنظور الفكري الذي يرى به الفرد الحياة بصفة عامة، ويحدد غاياته فيها ويُكّوَن نظرته عن علاقته بالخالق، وبالآخرين المنتمين لعقيدته وكذلك غير المنتمين، أي أنه يقدم للفرد إجابات للأسئلة الكلية، وكذلك لطرائق الحياة والنظر إليها، والتعامل مع مكونات الحياة: الطبيعة، المجتمع، الإنسان، أي أن التعليم الديني يمد الفرد بكل مستلزمات الهوية الإنسانية والشخصية لخوض عمار الحياة حتى المصير.

ومن ناحية أخرى، فإن التعلم الديني للأقليات المسلمة بالإضافة إلى أنه عامل من أهم عوامل الحماية الثقافية، فإنه –أيضًا– يقدم تفاصيل الأحكام والفروض والشعائر التي يؤديها المسلم إما بصورة يومية كالصلاة أو دورية كالزكاة، أو سنوية كالصوم، وغير ذلك مما لا ينبغي أن يتجاهله المسلم في الجانب المعرفي لإسلامه.

والتعليم بصفة عامة والديني منه بصفة عامة من أهم أركان تشكيل الهويات الفردية والجماعية على حد سواء بما يتضمنه من أدوات ووسائل ومفاهيم تربوية وثقافية تؤثر في بناء إطار الرؤية للأفراد والجماعات. لذلك تحرص الدول والجماعات على تضمين النظام التربوي رؤاها وفلسفتها وأيديولوجياتها وثقافتها التي تنعكس على سلوك الأفراد المتعلمين في المجتمع كمخرجات حتمية لهذا النظام التربوي.

لذلك حرص الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين على الهيمنة على نظم التعليم المحلية أو طرح نظم تعليمية وافدة منافسة ومتطورة في ذات الوقت بغرض السيطرة على ثقافات المستعمرين بعد ذلك. ودخل في صراع ثقافي وفكري مع أبناء هذه الدول، وقد توسع مالك بن نبي (1905-1973) في طرح هذه الفكرة في كتابه “الصراع الفكري في البلاد المستعمرة”.

وقد أعلن صمويل هنتنجتون أن العالم قادم على صراع ثقافي – هوياتي أكثر من صراع اقتصادي وسياسي “وأن الدين محوري في العالم الحديث، وربما كان القوة المركزية التي تحرك البشر وتحشدهم… وأن الصراع في العالم الحديث لن يكون أيديولوجيًا أو اقتصاديًا، بل سيكون الانقسام الكبير بين البشر، والمصدر الغالب للصراع ثقافيًا..”[3] والتحذير الذي قدمه هنتنجتون هنا هو من تنامي الصحوة الإسلامية خارج الغرب وداخله.. بما يحمل استنفارًا للمجتمعات الغربية ونظمها السياسية وأدواتها الإعلامية ضد القيم الإسلامية (المخالفة)، على حد تفسيره.

إن التعليم الديني الذي نقصده هنا يتجاوز التعليم النظري الذي يتضمن معلومات أو حقائق عن موضوع الإسلام، ولكنه بشكل مختصر “تعليم الهوية” الجامعة للشخصية المسلمة، هذا التعليم يتجاوز حدود المكان، حيث تبدو فرضيته في كونه يحفظ للشخصية صفة “المسلمة” ويحفظ للمجتمع صفة “الحضارة” و”الوجود”.

الأعمدة الأساسية الهوية

وفي ضوء هذه المقدمات تبدو الحاجة إلى بعث فكرة “التعليم الديني والهوية للأقليات المسلمة” لاسيما المهاجرين منهم إلى الغرب وأستراليا وأفريقيا وغيرهم من بلدان العالم لا سيما في ظل المد العولمي المتنامي والمهيمن، والذي تأثرت به أجيال المهاجرين- كما تأثر به العالم الإسلامي كله- من الأقليات المسلمة، وأدى إلى “ظهور فئات واسعة من الجيلين الثالث والرابع لا تحسن لغتها الأصلية، كما تجهل مبادئ العقيدة وقواعد الشريعة الإسلامية. ويدل ذلك على أن الجاليات المسلمة في الغرب تعاني نقصًا كبيرًا في مجال التنشئة التربوية والرعاية الاجتماعية والتثقيف الإسلامي. ففي الوقت الذي نجد فيه أن تلك الأقليات تقبل الاندماج الإيجابي في المجتمعات الغربية. نجد أنها ترفض وبكل إصرار فكرة التخلي عن هويتها، والذوبان في الآخر. غير أن صياغة تلك الهوية والمحافظة عليها يحتاجان الآن لتنشئة تربوية إسلامية سليمة، ولبرامج معدة بدقة حول التوعية والتثقيف والتوجيه والرعاية الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية”[4].

يتبع إن شاء الله تعالى.

______________________________

[1] أستاذ أصول التربية المساعد- جامعة دمياط.

[2] أبو بكر باقادر: “الأقليات المسلمة وحقوق الإنسان”، مرجع سابق، ص94.

[3] صامويل هنتنجتون: صدام الحضارات.. إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب، القاهرة، سطور 1998، ص25.

[4] المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: استراتيجية العمل الثقافي، مرجع سابق، ص14.