طلال مساعد العامر

فن السيرة الذاتية حريّ بأن يكون فناً؛ لأنه قائم على عدة أمور جعلت منه فناً وأي فن؛ فالكاتب ينبغي أن يكون لديه رصيد من الخبرات والتجارب والمواقف والأحداث والتاريخ الخاص، الذي يستحق أن يُروَى ويوثَّق، فهو من هذا الجانب تاريخ.

وعلى الرغم من كونه تاريخاً خاصاً، فإنه يكتب حين يكتب في أمثل أحواله وكأنه قصة؛ فهو قصة حياة ينتقل فيها الكاتب في أطوار حياته وما فيها من قصص ومشاهدات، وتلملم ما ندّ منها تقنيات السرد، ويتلقاك منها تشويق، وتتعرف فيها على شخصيات، وهو في هذا الجانب أدب؛ لذا فهو فن يجمع ما بين التاريخ والأدب.

وقد كتب في السيرة الذاتية قديماً أبو حيان التوحيدي في كتابه «الصداقة والصديق»، تحدث في جزء يسير منه عن شيء من المعاناة التي واجهها في حياته، والغزالي في «المنقذ من الضلال»؛ حيث يعد بمثابة سيرة فكرية يؤرخ فيه لبحثه عن الحقيقة، ويستعرض فيه أطوار حياته الفكرية، والإمام ابن الجوزي في «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد»؛ حيث تحدث عن جانب من سيرة حياته في سياق نصيحته لولده، والإمام الشعراني في كتابه «لطائف المنن»، كتب عن سيرة حياته في سياق التحدث بنعمة الله عليه، واستعرض ما امتن الله به عليه من النعم؛ التي منها لقاؤه بالعلماء والشيوخ وما جرى له معهم، والأقرب من هذه الكتب لفن السيرة الذاتية، في تصوري، هو كتاب «التحدث بنعمة الله» للإمام الحافظ السيوطي.

كل ما تقدم من الكتابات والكتب لم يكتب على أنه فن السيرة الذاتية المعروف في عالم الكتابة المعاصرة، وإنما يمكن أن يعد إرهاصاً له.

والسيرة الذاتية فن حديث وإن كتب فيه بعض العلماء والكتَّاب قديماً، وعرف في الكتابة الغربية منذ ثلاثة قرون تقريباً، كتب فيه العديد من الفلاسفة والعلماء والسياسيين والقادة العسكريين والفنانين، وبدأت الكتابة فيه عربياً منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ومن أبرز من كتب فيه: علي مبارك في كتابه «علم الدين»، والجبرتي في «عجائب الآثار»، وأحمد أمين في «حياتي»، ومالك بن نبي في «مذكرات شاهد على القرن»، وحسن البنا في «مذكرات الدعوة والداعية»، وطه حسين في «الأيام»، وأبو الحسن الندوي في «مسيرة الحياة».

سيرة العقاد

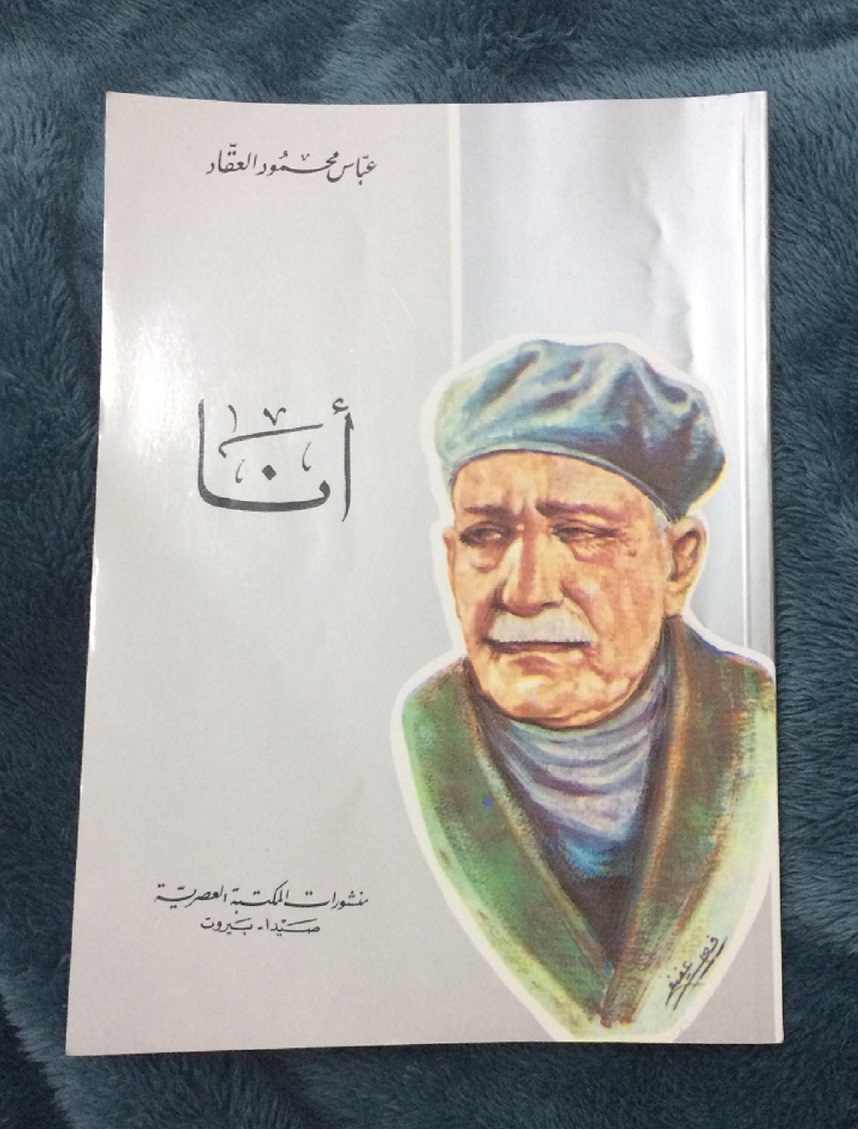

وممن كتب في السيرة الذاتية ليس في كتاب واحد ولكن في أكثر من كتاب وفي مجموعة من المقالات عباس محمود العقاد، وهو صاحب كتاب “أنا”، وهو الكتاب الرئيس في حديثه عن سيرته الذاتية، وهو الذي سأركز عليه دائرة الضوء، وهذا الكتاب وإن كان معدوداً في السيرة الذاتية، فإنه ظل متأرجحاً إلى نهايته بين السيرة الذاتية والخواطر أو التأملات، وهو للخواطر أقرب.

وعلى الرغم من أن الكتاب يحتوي على أفكار قيمة، ولا شك أنها مخاض تفكير عميق وتأمل في شؤون الحياة، بالإضافة إلى ما يملك الكاتب من رصيد ثري من المعرفة والثقافة المتنوعة، فإن ما شدد خيوط الكتاب في نظري والمتحكم في أفكاره هو النرجسية التي طفح بها، والأنا المتعاظمة لدى الكاتب؛ فقد جنحت هذه الأنا عن الإفصاح عن «أنا» العقاد بموضوعية، وقصرت بالسيرة الذاتية للعقاد أن تكون سيرة ذاتية، وأشغلها الاستعراض عن العرض.

وقصة الأنا تبدأ من العنوان، الذي لم يضعه المؤلف بشكل مباشر، إلا أن المحرر للكتاب الأستاذ طاهر الطناحي هو الذي استشفه من المؤلف، وهو ما لا يحتمل سواه في تصوري.

حتى من أراد أن يتحدث عن نفسه في أعراف القول، يستهل حديثه عن نفسه بقوله: «أعوذ بالله من كلمة أنا»، لكن العقاد ربما لا يعنيه ذلك، فالأنا هي الحاكمة على «أنا» العقاد؛ فكيف يستعيذ بالله منها؟

منذ الطفولة يذكر العقاد في كل فصل حديثاً تفصيلياً حول أمارات النبوغ التي سيكشفها القادم من أيامه، فهو مثلاً يستدل على فضل ذاته، بقول «نيتشه»: «إن الفضل قيمته فيه لا فيما يقال عنه أياً كان القائلون»، وذلك حين حل في صباه مسألة في الحساب عجز عن حلها زملاؤه قصد الأستاذ حينها التعجيز(1) كتب على البداهة مرة موضوعاً، وكان قد نسيه فذكره به زملاؤه فكتبه في حينه فغار منه زملاؤه حين نوه به الأستاذ(2).

كان في صغره محباً للنظر إلى الطيور ومراقبة سلوكها، وكان هذا مثار سخرية من أنداده حتى وقع في مجلة «المقتطف» على مقال جاء فيه أن مراقبة الطيور هي الشغل الشاغل للعلماء، فقال: «إذن يبسط أبو حنيفة رجله، لا مبالاة».

وكذلك زعمه أنه أول موظف مصري يستقيل من وظيفته الحكومية بمحض اختياره، ولا أدري كيف عرف هذه الأولية؟!

وقد عقد فصلاً بعنوان «اعترافاتي»، فيه كلام طويل وحديث دقيق وجليل، إلا أنه خلا من الاعترافات؛ بل فيه على العكس من ذلك المزيد من التباهي والاعتداد بالنفس؛ فهو عندما قال: إنه يقرأ لنفسه، وإنه يقرأ في موضوعات لم يكتب فيها حرفاً واحداً يعقب قائلاً: «ولا أطالب أحداً بجميل؛ لأن جميلي لنفسي سابق لكل جميل»، ولا أدري كم هي حاجة هذا الاعتراف إن كان ثمة اعتراف لمثل هذا التعليق؟!

والأدهى من ذلك قوله: «وحسبي اعترافاً في هذا الصدد أن أحداً من الناس لم يسلم من عيوبي وخطاياي؛ فهل في وسعهم جميعاً أن يدّعوا مساواتي في جميع فضائلي ومزاياي؟».

بالله أين الاعتراف هنا؟! إنه منحدر من الغرور يتطلب اعترافاً وبراءة.

كان الأولى بالعقاد أن يتحلى بالموضوعية والتجرد والشجاعة الأدبية، وأن يبتعد عن النوازع الشخصية، وأن يظهر في صدد الاعتراف مؤثراً الحقيقة صادقاً مع نفسه متوافقاً مع ذاته؛ فالاعتراف بالخطأ شجاعة وليست كأي شجاعة، شجاعة الصدق والتواضع والمسؤولية.

فهذا كعب بن مالك الأنصاري يتخلف عن غزوة تعد من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي عزوة «تبوك»، وليس لديه أي عذر لهذا التخلف عن الواجب، وحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم استجوبه، لم يملك إلا أن يعترف بالحقيقة المرة بكل مسؤولية، ويقول: «والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما هذا فقد صدق» (رواه البخاري)، فيثمن الله تعالى هذا الصنيع بالتوبة والمغفرة.

الصدق الفني

وإن الصدق الفني في الإبداع الأدبي فرع من صدق النفس وشعبة منه، ألا ترى معي مثلاً أن قصيدة ابن زريق لم تكسب هذا الذيوع الذي لاقته إلا بسبب أمارات الصدق اللائحة فيها التي نفحت على موسيقاها ورويها، المراجعة والاعتراف هما متكآ الصدق الفني في هذه القصيدة:

إِنّي أَوَسِّعُ عُذري فِي جَنايَتِهِ بالبينِ عنهُ وَقلبي لا يُوَسِّعُهُ

رُزِقتُ مُلكًا فَلَم أَحسِن سِياسَتَهُ وكُلُّ مَن لا يُسُوسُ المُلكَ يَخلَعُهُ

وَمَن غَدا لابِسًا ثَوبَ النَعِيم بِلا شكرٍ عَلَيهِ فَإِنَّ اللهَ يَنزَعُهُ

كَم قائِلٍ لِي ذُقتُ البَينَ قُلتُ لَهُ الذَنبُ وَاللهِ ذَنبي لَستُ أَدفَعُهُ

والاعتراف بالخطأ يتوافق مع طبيعة الحياة الإنسانية؛ فكل بني آدم خطاء، وقد يتخذ في بعض أطوار حياته قرارات يتضح له بعد مدة خطؤها، أو يعتقد آراء يرى في مراحل لاحقة من حياته أن الخير في سواها بعد النضج وتمام الوعي وكمال الفهم.

فهذا الكاتب والمفكر أنور الجندي لا يضيره الاعتراف والنقد الذاتي؛ فهو ينأى بنفسه عن دعوى البطولة وتمجيد الذات، الذي اعتاد عليه بعض الكتَّاب في مذكراتهم، يقول: «وربما تكشفت لي أخطاء، وجريت وراءها ثمة، ثم عدت لأصححها، وهي أخطاء جاءت نتيجة نقص العلم بأبعاد الأمور»(3).

نجيب الكيلاني، من ناحية أخرى، لا يضيره أيضاً أن يعترف بفضل خصومه عليه في صقل مواهبه؛ فها هو ذا يعترف بفضل «ندوة الحرافيش» التي التحق بها وأصبح فيها عضواً فاعلاً، التي كان يديرها الروائي نجيب محفوظ، وكيف كانت عميقة الأثر في نفس الكيلاني، واعترافه هذا اشتمل على إشادة خاصة بدماثة محفوظ في التعامل والتداول الفكري والمعرفي.

فشل الفن القصصي

وأيضاً نجد هذه النرجسية بالإشارة كما وجدناها بالعبارة؛ فقد كان الأجدى بالعقاد أن يعترف بفشله في كتابة القصة أو الرواية، ولا يعيب الكاتب أن كان قد تفوق في كتابة الشعر وبرع في المقال الأدبي والبحث الأدبي ألا يحسن في الكتابة في فن آخر من فنون الأدب، لكننا نجد العقاد يتذرع بادعاء ضمور المحصول في الرواية في مقابل كثرة الأداة، يقول: «وما أكثر الأداة وأقل المحصول في القصص والروايات، إن خمسين صفحة من القصة لا تعطيك المحصول الذي يعطيك بيت كهذا البيت:

وَتَلَفَّتَت عَيني فَمُذ خَفِيَت عنها الطُلولُ تَلَفَّتَ القَلبُ»

فهو لا يقول بعدم استعداده لكتابة الرواية أو بفشله في ذلك، بل يقول بفشل الفن كله، وهذا الرأي لا يصمد أمام التمحيص بل يفتقر إلى الموضوعية؛ وذلك لعدة اعتبارات، أهمها:

1 – البعد الشخصي الذي جعله ينحو هذا المنحى، بل يتكلف هذا الاعتساف في المقارنة؛ فحيث إنه لم يتمكن من الكتابة في الرواية أو القصة، وكتب في الشعر والمقال الأدبي رمى فن القصة بالضعف والسطحية، وكما في الحكمة:

وَإِذا غَلا شَيءٌ عَلَيَّ تَرَكتُهُ فيَكونُ أَرخَصَ ما يَكونُ إِذا غَلا

2 – أن فن القصة الذي كان قد ازدهر في عصر العقاد هو أحد أهم الفنون التي أثرت تأثيراً واسعاً على الحياة الفكرية والأدبية والاجتماعية، وليس بخافٍ مدى تأثيرها في الثورات والتعبير عن الحريات، بل ودورها المحوري في التحولات السياسية.

وأما ما رمى به العقاد الرواية من طغيان الكم على الكيف أو ازدياد الأداة على المحتوى؛ فهو ما يمكن أن تعاب به بعض الروايات وليس الفن نفسه.

______________________________

(1) أنا العقاد، ص60.

(2) المرجع السابق، ص70.

(3) شهادة العصر، الجندي، ص 54.