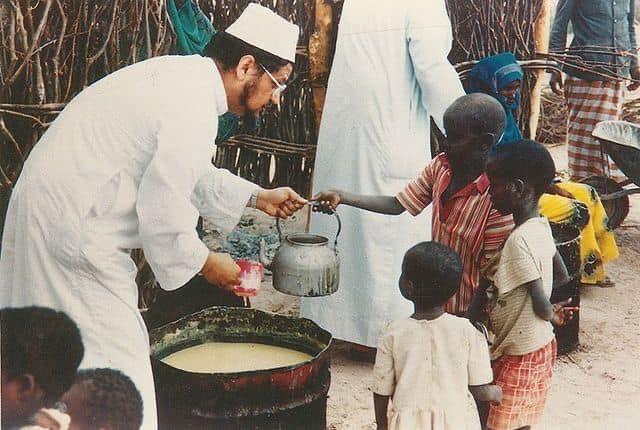

«كل إنسان يبحث عن السعادة، غالبية الناس يبحثون عن السعادة في المال، وأعتقد أني أنا وزوجتي وأولادي وجدنا السعادة في أدغال أفريقيا، كان بإمكاننا أن نعيش في كندا أو في أوروبا رفضناها، وحتى رفضت الإقامة في بلدي الكويت، وانتقلنا إلى أفريقيا وأشعر بالراحة».

هذا ما قاله د. عبدالرحمن حمود السميط «رحالة الخير» في أفريقيا، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» عام 2005م، حول مفهوم السعادة وتحققها، فكل إنسان منا يشغله سؤال السعادة وأين يمكنه أن يقتنص الشعور بها وتحلو حياته بتحققها، من خلال إشباع حاجاته ورغباته على تعددها واختلافها في النهاية.

السعادة رغم العدم

د. السميط يحكي قائلاً: «أعيش في قرية تنقطع فيها الكهرباء والماء يومياً، وهذا شيء صعب بالنسبة لي لأني مريض بالسكري وأحتاج حفظ إبر الأنسولين في الثلاجة، أوقات نأكل الموز في الوجبات الثلاث يومياً، أعيش في قرية ليس سهلاً أن تحصل فيها على مجرد كيس نايلون، القرية التي أعيش فيها لا تتوفر فيها أشياء كثيرة مما تربينا علينا عليها أنها من أساسيات الحياة، ومع ذلك أشعر بالسعادة، وهذا ما سعيت إليه».

تعريف آخر لمعنى السعادة

ويضيف: «عندما أرى إنساناً يرفع يديه وينطق بالشهادة لأول مرة في حياته أشعر كأني أعظم من أي ملك في الدنيا، وعندما أجد يتيماً من أيتامي حفظ سورة من القرآن أو تفوق في دراسته وجاءني يركض يملكني شعور السعادة، عندما أرى قرية كاملة اعتنقت الإسلام أشعر وكأن شخصاً أعطاني أموال الدنيا كلها».

في حكم الميت!

وهناك قصة تُروى عن د. السميط، يحكي ويقول: «كنت أقف ذات يوم فسمعت بكاء سيدة أفريقية ونحيبها وتوسلاتها لأحد الأطباء القائمين على مساعدة الأطفال الصغار وعلاجهم في بعثتنا في إفريقيا، وللحق تأثرت لشدة إصرارها وتمسكها بتحقيق مطلبها، فتحدثت مع الطبيب، فقال لي: إن ابنها الرضيع في حكم الميت، ولن يعي، وهي تريدني أن أضمه إلى الأطفال الذين سنرعاهم! والمال الذي سننفقه على طفلها لا فائدة له، إنه طفل لن يعيش إلا أياماً معدودات، والمال أولى به غيره.

يضيف السميط: نظرت إليّ الأم والطبيب يحكي لي بنظرات توسل واستعطاف، فقلت للمترجم: اسألها كم تحتاج من المال كل يوم؟ فأخبرته بالمبلغ، ووجدته قليلاً جداً، يساوي ثمن مشروب غازي في بلدي؛ فقلت: لا مشكلة سأدفعه من مالي الخاص، وطمأنتها، فأخذت المرأة تريد تقبيل يدي، فمنعتها، وقلت لها: خذي هذه نفقة عام كامل لابنك، وعندما تنفد النقود -أشرت إلى أحد مساعديَّ- سيعطيك ما تحتاجينه، ووقعت لها صكاً لتصرف به المبلغ المتفق عليه».

تمر الشهور والسنوات، وللحق أنا اعتبرته فعلاً طفلاً ميتاً وما فعلته كان فقط لكي أهدئ الأم المسكينة، وأجبر خاطرها، لاسيما أنها حديثة عهد بالإسلام، وقد نسيت الموضوع برمته.

لكن بعد أكثر من 12 عاماً كنت في المركز، وحضر لي أحد الموظفين، وقال: هناك سيدة أفريقية تصر على لقائك، وقد أتت عدة مرات، فقلت له: أحضرها؛ فدخلت سيدة لا أعرفها، ومعها طفل جميل الوجه هادئ، وقالت لي: هذا ابني عبدالرحمن، وقد أتم حفظ القرآن، والكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يصبح داعية للإسلام معكم.

تعجبت! وقلت لها: ولماذا تصرين على هذا الطلب مني؟! ولم أكن أفهم شيئاً.

ونظرت إلى الطفل الهادئ، فوجدته يتحدث اللغة العربية بهدوء، وقال لي: لولا الإسلام ورحمته ما كنت أنا أعيش وأقف بين يديك، فقد حكت لي أمي قصتك معها، وإنفاقك عليَّ طوال مدة طفولتي، وأريد أن أكون تحت رعايتك، وأنا أجيد اللغة الأفريقية وأعرفها تماماً، وأحب أن أعمل معكم كداعية للإسلام، ولا أحتاج سوى الطعام فقط، وأحب أن أسمعك تلاوتي للقرآن.

وأخذ يتلو آيات من سورة «البقرة» بصوت شجي، وعيناه الجميلتان تنظران لي متوسلة أن أوافق؛ وهنا تذكرت وقلت لها: هل هذا هو ذلك الطفل الذي رفضوا ضمه إلى الرعاية؟

فقالت: نعم نعم.

وعقَّب هو: لذلك أصرت أمي أن تقدمني إليك، بل وسمتني باسمك عبدالرحمن.

يقول د. السميط: قدماي لم تحملاني، خررت على الأرض وأنا شبه مشلول لهول الفرحة، والمفاجأة، وسجدت لله شكراً وأنا أبكي وأقول: ثمن مشروب غازي يحيي نفساً، ويرزقنا بداعية نحتاجه! هذا الطفل أصبح من أكثر دعاة أفريقيا بين قبائلها شهرة، وقبولاً لدى الناس».

ولد د. عبدالرحمن السميط في 15 أكتوبر 1947م، وتوفي في 15 أغسطس 2013م، وأسلم بفضل الله أولاً ثم بجهوده حوالي 11 مليون شخص، فهو رحالة الخير وفارس الدعوة في أدغال أفريقيا.

أكمل السميط مراحله التعليمية الأولى في المدارس الكويتية وحصل منها على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم ابتُعث إلى العراق لدراسة الطب في جامعة بغداد، وتخرج في يوليو عام 1972م، ثم في أبريل 1974م حصل على دبلوم أمراض المناطق الحارة من جامعة ليفربول.

من أقواله: «كان أكثر ما يؤثر فيَّ إلى حد البكاء حينما نذهب إلى منطقة ويسلم أهلها، ثم يصرخون ويبكون على آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير الإسلام، ويسألون أين أنتم يا مسلمين! لماذا تأخرتم عنا كل هذه السنين؟!».