خاضت الحركات الإسلامية في العالم العربي تجارب متعددة في الحكم، لكنها واجهت ضغوطات كبيرة للبقاء في السلطة، من أطراف داخلية وأخرى دولية، وأطيح ببعضها في انقلابات عسكرية فيما تقاوم أخرى في ظروف صعبة.

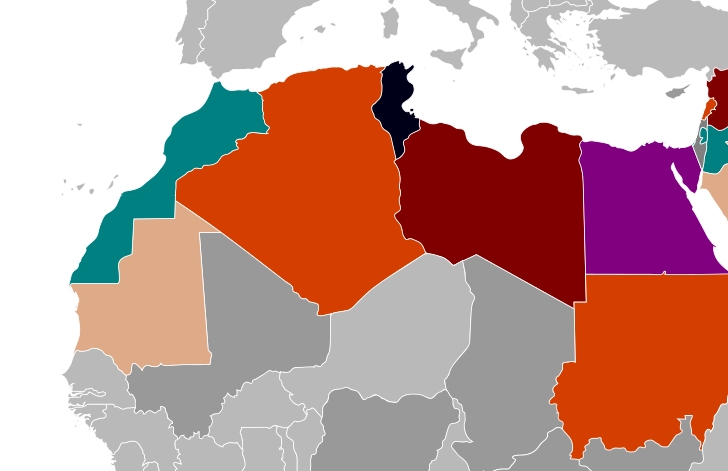

وإن كانت بعض الحركات الإسلامية شاركت في الحكومة، على غرارا “مجتمع السلم” و”النهضة” و”البناء الوطني” في الجزائر، إلا أن التحليل يقتصر فقط على الحركات التي تولى أعضاؤها رئاسة البلاد أو الحكومة، على غرار: السودان ومصر وتونس والمغرب وفلسطين.

السودان.. الحروب الطويلة ليست وحدها من يسقط الأنظمة

تجربة إسلاميي السودان في الحكم كانت الأطول والأثرى، واستمرت طوال ثلاثة عقود في الفترة بين عامي 1989 و2019.

وأحد أسباب استمرارها هو تحالف جناح عسكري بقيادة عمر البشير، مع آخر سياسي بقيادة حسن الترابي، الذي يعتبره بعض المتابعين للملف السوداني بأنه العقل المدبر لانقلاب 1989، الذي قاده البشير.

لكن هذه التجربة لم يكتب لها الاستمرار لعدة أسباب أبرزها الحصار الدولي الذي أنهك اقتصادها الهش، والحروب الطويلة التي استنزفت الرجال والموارد، فضلاً عن الصراع بين البشير والترابي، الذي قسم الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني).

ففي عام 1993 صنفت الولايات المتحدة الأمريكية السودان “دولةً راعية للإرهاب”، بعد استضافتها لأسامة بن لادن مؤسس تنظيم “القاعدة”، ثم فرضت على الخرطوم عقوبات اقتصادية خانقة في عام 1997.

وفي العام 1997، شنت 3 دول أفريقية هجوماً متزامناً على السودان، ضم كلاً من إثيوبيا وإريتريا وأوغندا بتحريض من واشنطن.

وكانت علاقات الخرطوم مع أغلب دول الجوار سيئة بسبب دعمها لحركات المعارضة المسلحة، ردا على دعم هذه الدول لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثم حركات التحرر في دارفور.

وورث نظام البشير تمرداً عنيفاً للحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي اندلع أول مرة في جنوب السودان عام 1955 قبل عام من استقلال البلاد، واستمر إلى غاية توقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005، التي أنهت أطول حرب أهلية في أفريقيا.

ووصل نظام البشير إلى قناعة بأن “الحروب الطويلة تسقط الأنظمة”، على حد قول شقيقه اللواء عبدالله حسن البشير.

لكن انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، كانت تكلفته الاقتصادية والاجتماعية باهظة، حيث خسرت الخرطوم 75% من إنتاجها النفطي، ما خلق ثغرة كبيرة في موازنة البلاد، لم تتمكن من تغطيتها حتى بعد زيادة صادراتها من الذهب.

واضطرت لرفع سعر الوقود على ثلاث دفعات، وأدى ذلك إلى اضطرابات شعبية تزامنت مع ثورات “الربيع العربي”، وانتهت في 2019 بإسقاط نظام البشير، الذي لم ينجده تحالفه مع السعودية والإمارات وإرساله لجيشه للقتال في اليمن.

مصر.. الإطاحة بمرسي لم يمهل الإخوان

تعتبر مصر مهد جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 على يد حسن البنا، وانتشرت في عدة بلدان عربية، ورغم شعبيتها في بلدها فإنها لم تتمكن من الوصول إلى السلطة إلا في عام 2012، بعد فوز محمد مرسي برئاسة البلاد.

واكتسح “حزب الحرية والعدالة”، الذراع السياسية للإخوان، مقاعد البرلمان، حيث حصد 222 مقعداً أو ما يعادل أكثر من 43%.

لم يحكم الإخوان سوى عام واحد فقط، وخلاله تمت “شيطنتهم” من أطراف عدة، ووقفت ضدهم أغلب الأحزاب اليمينية واليسارية وحتى الإسلامية منها وعلى رأسهم “حزب النور” السلفي.

خلال هذا العام، نجح الإخوان في حل أزمة الخبز، وخبرتهم في العمل الخيري مشهود لها، لكن الوضع الاقتصادي كان متأزماً، وكانت هناك معارك سياسية ضارية تخاض على أكثر من جبهة، وخصومهم كانوا يحشدون لمعركة حاسمة محذرين من “أخونة” الدولة.

لم تمهل القوات المسلحة الرئيس محمد مرسي أكثر من عام في الحكم قبل أن تطيح به، وكان الجيش قد مهّد لذلك بمظاهرات شعبية، واقتحام لمقر جماعة الإخوان بالقاهرة، وشحن إعلامي وسياسي هائلين.

تونس.. أغلبية على هامش الحكم

كانت تجربة حركة “النهضة”، أكثر جذبًا للانتباه، بحكم أن “الربيع العربي” انطلق من تونس، في 17 ديسمبر 2010، وحمل معه راشد الغنوشي زعيم الحركة من المنفى إلى الحكم.

ورغم فوزها بالمرتبة الأولى في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2012، بحصولها على 89 مقعداً من إجمالي 217 (41%)، إلا أن “النهضة” فضلت اقتسام الحكم مع حزبين يساريين.

وشكلت حركة “النهضة” أول حكومة بعد الثورة بقيادة حمادي الجبالي (2012 -2013)، ثم قاد علي العريض حكومة النهضة الثانية (2013-2014).

وواجهت حكومتا الجبالي والعريض، أزمات اقتصادية وأمنية صعبة، وتألبت عدة قوى سياسية ضدها سواء من المحسوبة على الثورة أو من بقايا النظام السابق، خاصة بعد اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد.

وفي انتخابات 2014، تغير المشهد السياسي بالكامل، إذ خسرت النهضة 20 مقعدا، وتراجعت إلى المرتبة الثانية، بينما كاد حليفاها في الترويكا (المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) أن يندثرا.

ورغم رفض حزب “نداء تونس”، بقيادة الباجي قايد السبسي، التحالف مع النهضة لتشكيل حكومة، إلا أنه اضطر في النهاية لضمها للحكومة ولو بتمثيل ضئيل لا يتناسب مع حجمها.

أحنت حركة النهضة رأسها للعاصفة، واستغلت الصراع القائم بين الرئيس السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، لتقوي نفوذها تدريجيا، وانتظرت إلى غاية انتخابات 2019، التي دخلها حزب “نداء تونس” ممزقا، خاصة بعد وفاة مؤسسه.

وفازت “النهضة” بالمرتبة الأولى، رغم خسارتها 17 مقعداً آخر، وكان من المفروض أن يسمح لها ذلك بقيادة ائتلاف حكومي ولو عبر شخصية تكنوقراطية، لكن أحزاب الثورة رفضت التحالف معها، فتحولت الكرة إلى ملعب الرئيس.

إلا أن الحركة تمكنت من الفوز برئاسة البرلمان، الذي يمثل إحدى الأضلع الثلاثة للنظام في تونس، ولكن هذه المرة بالتحالف مع غريمها “قلب تونس”، بقيادة نبيل القروي.

حكومة الرئيس قيس سعيد الأولى، سقطت بعد اتهام رئيسها إلياس الفخفاخ، بتضارب المصالح، فتم تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.

ووقفت حركة النهضة في صف المشيشي بعد خلافه مع سعيد حول تشكيلة الحكومة، لكن الأخير قلب الطاولة على الجميع، وأصدر قرارات استثنائية، أقال بموجبها رئيس الحكومة، وجمد عمل البرلمان، وترأس النيابة العامة.

المغرب.. حكومة تحت عباءة الدولة العميقة

على غرار حركة النهضة التونسية، كان صعود “حزب العدالة والتنمية” المغربي لرئاسة الحكومة نتيجة لموجة الربيع العربي، لكن كان للمملكة خصوصيتها.

فالإصلاحات الدستورية التي أقدمت عليها المملكة وبالأخص إلزامية أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز، سمحت لحزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، من قيادة الائتلاف الحاكم لأول مرة بعد الثورة.

وفاز حزب العدالة والتنمية في تشريعيات 2011، بـ107 مقاعد من إجمالي 395 (27%)، ورفع حصته في انتخابات أكتوبر 2016 إلى 125 نائبا (31%).

ووجد زعيم الحزب حينها عبد الإله بنكيران، صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، بسبب الانسداد في تشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزابا ذات أهداف متضاربة، وبعد 6 أشهر من “البلوكاج”، أعفى الملك محمد السادس، بنكيران وكلف القيادي الآخر في الحزب سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة.

وقد يكون حزب العدالة والتنمية، أكثر الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي استقرارا، وأقلها استهدافا من محور الثورات المضادة، بفضل المظلة الملكية التي توفر له نوعا من الحماية، لكنه بالمقابل لا يملك مساحة واسعة لتنفيذه برنامجه إلا في الإطار العام الذي تحدده الدولة العميقة.

ويتجلى ذلك في تطبيع المملكة علاقاتها مع “إسرائيل”، وتقنينها زراعة وتصدير الحشيش (المخدرات) “لأغراض طبية”، وإدخال اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية، وهي ملفات جدلية أثارت نقاشا ساخنا داخل الحزب، لكن الحكومة التي يقودها تبنتها، رغم تعارضها مع القيم التي سوقتها للناخبين في حملاتها الانتخابية.

ويستعد “العدالة والتنمية”، خلال الأسابيع القادمة، دخول الانتخابات التشريعية، على أمل الفوز للمرة الثالثة على التوالي بالأغلبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل الحكومة.

فلسطين.. حكومة تحت الحصار

أول حركة إسلامية ترأست الحكومة بعد فوزها بالانتخابات، كانت “حماس” الفلسطينية، التي فازت بانتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) عام 2006، واختارت إسماعيل هنية رئيسا للوزراء.

ورغم فوزها بأكثر من 56% من مقاعد البرلمان، وقدرتها على تشكيل الحكومة منفردة، إلا أنها أشركت حركة فتح (34% من المقاعد) معها في الحكومة.

إلا أن هذا التوافق لم يستمر سوى أقل من عام ونصف، حتى قرر الرئيس محمود عباس، إقالة الحكومة، وتكليف شخصية مستقلة (سلام فياض) لتشكيل حكومة جديدة.

ولم تقبل “حماس” سياسة الأمر الواقع، وبفضل قوتها العسكرية، خاصة ذراعها الأمني بوزارة الداخلية، انتزعت السيطرة على قطاع غزة، فيما بقيت الضفة الغربية في يد الرئيس عباس، خاصة وأن أجزاء واسعة منها تحت الاحتلال المباشر أو النفوذ “الإسرائيلي”.

وتعرضت حماس لضغوط من عدة أطراف داخلية وخارجية، خاصة من “إسرائيل”، التي فرضت عليها حصارا بريًا وبحريًا خانقين.

وخلال 13 عامًا شنت “إسرائيل” على غزة 4 حروب على الأقل على “حماس” وغزة، أولها كانت في 2008 واستغرقت 23 يوماً، وثانيها في 2012 استمرت 8 أيام، وتوقفت بعد تدخل مصر عندما كان الرئيس مرسي على رأسها.

لكن أطول حروب “إسرائيل” وحماس كانت في 2014، واستمرت طيلة 51 يوما، وكان هناك إصرار على الإطاحة بحكم حماس في غزة، خاصة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي في عام 2013.

أما آخر حروب “إسرائيل” على غزة، فاندلعت في مايو 2021، ودامت 11 يوما، وكشفت عن تطور القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وقوتها على الردع، رغم حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في غزة.

ففي 15 عاما الأخيرة، استمرت حماس في الحكم بقطاع غزة، في ظل الانقسام، بفضل امتلاكها ذراعًا عسكرية، وبيئة حاضنة صمدت رغم الحصار الخانق والأوضاع الاقتصادية المأساوية.

فبقاء حماس على رأس “حكومة غزة” طيلة 15 عاما، لا يعود فقط إلى قوتها العسكرية فحسب، بل إلى ضعف السلطة الفلسطينية، التي لا تملك جيشا باستثناء أجهزة أمنية، ومحاصرة في أجزاء من الضفة الغربية، ولا يوجد اتصال جغرافي بين الضفة والقطاع.

ويمثل الاقتصاد التحدي الأصعب الذي واجه الحركات الإسلامية التي تمكنت من الوصول إلى رئاسة البلاد أو قيادتها، رغم اختلاف تجارب كل حركة وظروف وإمكانيات بلدانها، وحجم التهديدات والمؤامرات التي واجهتها.