استقر الإسلام في أوروبا على مراحل يكمّل بعضها بعضاً في عملية تراكمية للعطاء الحضاري الإسلامي بهذه القارة التي كانت لها مع الإسلام والمسلمين محطات تاريخية تراوحت بين الصّدام والوئام.

ومن بين الأفكار الرائجة، أن علاقة أوروبا بالإسلام حديثة ومرتبطة بتوافد مجموعات من المهاجرين من البلاد العربية والإسلامية في الستينيات، في حين أن اللقاء التاريخي بين الإسلام وأوروبا له جذور عميقة.

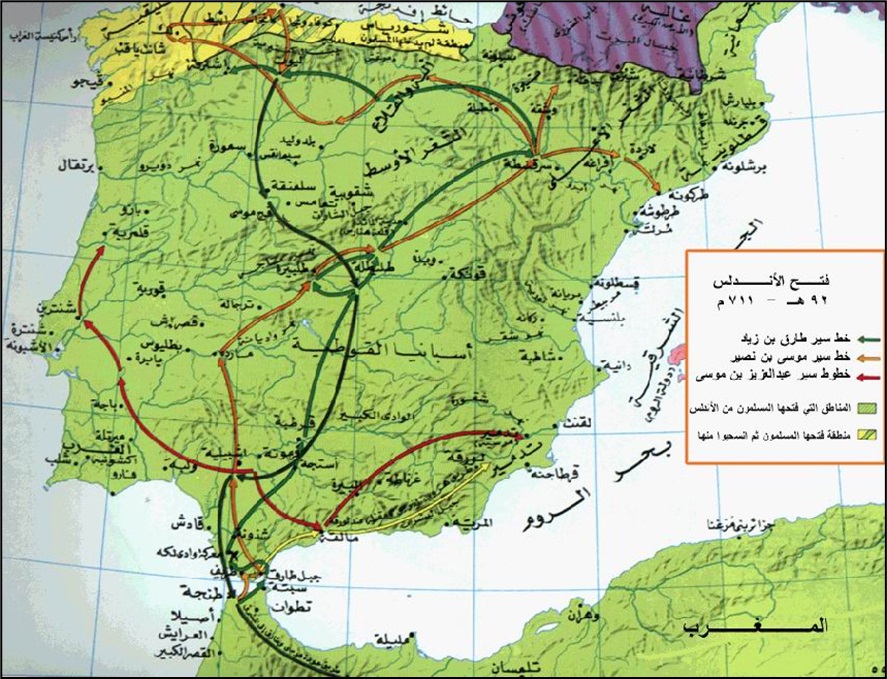

في هذا المقال، نتابع مسار هذه العلاقة منذ فجر الإسلام حتى فتح الأندلس -بوابة أوروبا من الجهة الغربية- عام 711م (رمضان 92هـ).

بيزنطة امتداد للإمبراطورية الرومانية

تمت العلاقة المباشرة بين أوروبا والدين الإسلامي عن طريق الفتوحات الإسلامية منذ العهد الأموي، سبقتها أو مهّدت لها علاقة غير مباشرة عن طريق التدافع بين دولة المدينة من ناحية والإمبراطورية البيزنطية من ناحية أخرى التي كانت في واقع الأمر امتداداً للدولة المسيحية في أوروبا.

وتكفي الإشارة إلى أن الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول هو الذي حوّل مدينة بيزنطة التي تأسست عام 658ق.م وكانت من قبل قرية للصيادين، إلى عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية)، وذلك عام 335م، وأطلق عليها اسم قسطنطينية نسبة للإمبراطور قسطنطين الأول، مؤسس الإمبراطورية، وأصبحت المدينة مركز المسيحية الشرقية.

وتتزامن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية القرن السابع (عام 610م) مع تواجد دولتين كبيرتين في الشرق، الدولة البيزنطية المسيحية، والدولة الفارسية الساسانية (إيران والعراق حالياً)، تقوم العلاقة بينهما على التنافس والصراع، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة «الروم».

في المقابل، كانت الجزيرة العربية غارقة في الوثنية والجاهلية والقبلية في بيئة جغرافية قاسية وصحراء قاحلة، لذا لم تكن محل أطماع خارجية، بل كانت هناك علاقات تجارية بين العرب والشام التي كانت جزءاً من الدولة البيزنطية، وكان المسلمون أقلية مضطهدة في مكة؛ لذا لم يكن هذا الدين الجديد يشكل للدولتين الكبيرتين مصدر قلق، علماً أن المسلمين نجحوا في الفترة المكية في ربط علاقات تحالف مع النجاشي، الملك المسيحي العادل في الحبشة بالقارة الأفريقية، ولكن الحبشة في ذلك الوقت دولة مسيحية عادلة ومستقلة عن الدولة البيزنطية الظالمة.

دولة المدينة وتغير موازين القوى

واستمر الوضع كذلك حتى جاءت الهجرة من مكة إلى المدينة عام 622م وقيام أول دولة للإسلام هناك، وما يعنيه من بداية انتشار هذا الدين الجديد، أحدث بروز قوة ثالثة في المنطقة إرباكاً لموازين القوى السائدة في ذلك العهد الذي كان قائماً على قطبية ثنائية بين الفرس والروم.

وبدأ التخوف من التوسع الإسلامي، خاصة أن العديد من القبائل المتواجدة في محيط المدينة المنورة حوّلت ولاءها للدولة الإسلامية بعد أن كانت لعقود طويلة موالية للدولة البيزنطية، وسرعان ما تحول التخوف إلى مؤامرات من أجل إسقاط هذا الكيان الجديد.

فكان قتل الحارث بن عمير الأزدي، سفير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى القيصر سبباً في معركة «مؤتة» التاريخية في السنة الثامنة للهجرة، ثم كانت معركة «تبوك» في السنة التاسعة الهجرة التي أراد فيها هرقل الروم القضاء على دولة الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترك الطغيان ينتصر على دعوة الحق والسلام، وأثبت أن الإسلام لا يمنع حرية الاعتقاد؛ (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة: 256)، بل يجد له متنفساً في الحرية المسؤولة، ولا يعادي أهل الكتاب المسالمين، بل تحالف المسلمون مع النجاشي في الحبشة وكانت العلاقة سلمية بين الإسلام والنصرانية.

انتشار الإسلام في عصور الفتوحات

بعد العهد النبوي، ساهمت الفتوحات الإسلامية المتوالية في عهد الخلفاء الراشدين ثم العهد الأموي ثم العهد العباسي في زعزعة كيان القوتين العظميين، عن طريق السيطرة على مراكز نفوذها وكسر شوكة الطغيان التي تقف سداً أمام شعوبها وتحرمها من التعرّف على حقيقة الرسالة الإسلامية التوحيدية الربانية بعيداً عن كل أشكال الظلم والاستبداد.

ولعل سرعة التوسع في الفتوحات كان من أهم أسبابها -علاوة على الطاقة الإيمانية لدى المسلمين الفاتحين بصدق رسالتهم وإخلاصهم في التفاني من أجلها- ترحيب هذه الشعوب بالفتح الإسلامي الذي جاء ليخلصهم من الاستعباد والقهر.

ولم تكن الفتوحات مجرد صدف، بل كانت تمثل تتويجاً لمسار انتشار الإسلام انطلاقاً من كون أصحابه حملة رسالة ربانية وحملة مشروع حضاري يبشر بالخير والأمان والرحمة للعالمين.

فتح الأندلس في العهد الأموي

لقد كان من ثمرات الفتوحات في العهد الأموي -الذي عقب العهد الراشدي- استقرار الإسلام في الجانب الغربي لأوروبا، وبالتحديد في الأندلس (إسبانيا اليوم).

وتذكر كتب التاريخ أن السبب المباشر لفتح الأندلس عام 711م (92هـ) دعوة من أخيلا، أحد أمراء المسيحيين في إسبانيا، للقائد طارق بن زياد المسلم من أصول بربرية الذي كان والياً في طنجة شمال المغرب، وللقائد موسى بن نصير الذي كان قائد شمال أفريقيا عن الدولة الأموية، من أجل التدخل للقضاء على لذريق (رودريك) طاغية القوط، الذي يريد إزاحة هذا الأمير من منصبه في طليطلة.

وهذا المثال يدل على مسألتين مهمتين:

الأولى: الصيت الجيد الذي كان يشاع عن المسلمين في ذلك الوقت، على الرغم من الفتوحات التي قاموا بها في الأراضي التابعة للإمبراطوريتين البيزنطية والرومانية، فهم شجعان وأقوياء، وقوة في الحق والعدل والقسط، وهم أصحاب أخلاق عالية يحترمون كرامة الفرد ويقدرون قيمة الحرية المسؤولة ويوفون بالعهود ويؤدون الأمانات؛ الأمر الذي يفسّر استنجاد الأمير المسيحي بالقيادة الإسلامية في شمال أفريقيا للتخلص من الظلم المسلط عليه، وعدم اللجوء إلى قيادات مسيحية أوروبية.

الثانية: أن الإمبراطورية الرومانية -وإن كانت قوية عسكرياً- فإنها لم تكن قادرة على القيام بدور الإشعاع الحضاري، وساد داخلها الصراع على المصالح الخاصة والتنافس على السلطة والجاه والمال، وتراجعت القيم الدينية وتضخمت سلطات رجال الدين والكنيسة الذين كانوا يُعتبرون من الأعيان ومن سادة القوم مع أصحاب الجاه والسلطان من الملوك والحكام المستبدين، أما بقية القوم فإنهم يعامَلون معاملة العبيد أو على الأقل من درجة متدنية في السلّم الاجتماعي.

فالأمر يتعلق باختلاف منظومتين ثقافيتين وحضاريتين بعد أن حصل انحراف واضح في المنظومة المسيحية التي ابتعدت عن خط النصرانية المهتدية بنهج المسيح عليه السلام، التي تجد آثارها في أسلوب حكم النجاشي في الحبشة، وأصبحت مصالح رجال الكنيسة تتقدم على مصلحة الشعوب، وتهيمن المؤسسات الكنسية على كل مجالات الحياة في زمن تفشت فيه الإقطاعية والاستبداد السياسي.