نتناول في هذه الحلقة أبرز القضايا الفكرية التي تعرض لها الشيخ مصطفى صبري، في معالجة الأزمة الحضارية التي دخلت فيها الأمة، في مقابل النهوض الصناعي والعلمي الأوروبي.

كان السؤال الأكثر إلحاحاً على “مصطفى صبري” في مسألة الإصلاح هو السؤال العقدي الذي تبلور في البحث عن كيفية إعادة المسلمين إلى عقيدتهم في منابعها الأولى وتخليصها من الشوائب التي علقت بها نتيجة الأوضاع الفكرية والثقافية المعاصرة (التغريب واتصال الشرق بالغرب وتأثره بفلسفاته وأفكاره) والأحوال السياسية (فصل الدين عن الدولة). ومثل البحث عن هذه الكيفية السؤال الأساسي للإصلاح المعرفي والمجال الحيوي عنده الذي تحرك فيه، كما مثل البحث عن آليات هذا الإصلاح المعرفي دائرة الاهتمام ذات الأولوية في إنتاجه الفكري.

يكاد يكون الاتفاق على وجود خلل في “المعرفة الدينية” بين كثير من المصلحين وضرورة إصلاحه العامل الأساس في النهوض الحضاري للأمة

وبناء على ذلك جعل “مصطفى صبري” مهمته الأساسية في “الجهاد العلمي الديني”([1]) الذي يسعى فيه إلى “تلبية الاحتياجات المعرفية للمتعلم المسلم من المسائل العلمية والفلسفية لتسلم عقيدته الدينية وتصمد أمام تيارات الزيغ العصري”. ([2]) فالدائرة المركزية لفكره هي “الدين” و”المعرفة الدينية” باعتبارهما الطريق الأساس لنهضة الأمة المسلمة وسلاحها الأقوى في مواجهة باقي الأمم؛ “فالتمسك بديننا وأخذ القوة من قوته حتى القوة الدنيوية إلى حد أن نغلب الغالبين؛ لأن الإسلام أقوى الأديان وأوفقها للعقل الذي يغلب بفضله غُلاب الدنيا… الذين يحاربون الأمم بسلاح العقل”. ([3])

يكاد يكون الاتفاق على وجود خلل في “المعرفة الدينية” بين كثير من المصلحين وضرورة إصلاحه العامل الأساس في النهوض الحضاري للأمة؛ فحين تقوم العقيدة بوظيفتها في النفس المسلمة تكون باعثاً لها للعمل والنهوض “وحين تتعطل دافعيتها للنفوس فلا يكون لها أثر يذكر في الفعل الحضاري يكون إذن التراجع والانحسار في التحضر، ويكون العجز عن النهوض لاستئنافه من جديد، وقد كان الخلل الذى أصاب الأمة الإسلامية في تحملها لعقيدتها عاملاً حاسماً في انحسارها الحضاري سواء ما آل إليه الأمر من انحراف في التصور العقدي، أو من سطحية في التحمل الإيماني تراخى بها الدافع الإرادي للعمل الحضاري. وهذا الخلل بمظهريه هو نفسه الذي يعوق الأمة اليوم عن الانطلاق من جديد للنهوض الحضاري فيكون إذن إصلاح هذا الخلل عاملاً أساسياً من عوامل النهضة “ ([4]) .

القضية الأولى: إحياء علم الكلام والدعوة لتجديده

من الضروري أن نشير هنا إلى أن الآلية التي استخدمها “مصطفى صبري” للإصلاح المعرفي في ميدان المعرفة العقدية هي “علم الكلام” الذي اعتبره الطريق الأهم الذي ينبغي على المصلح أن يسلكه، وهو في ذلك مقلد للمتكلمين الأوائل الذين استخدموا “علم الكلام” للدفاع عن عقائد المسلمين أمام الفلسفات اليونانية وغيرها مما تعارض مع عقائد الإسلام من ناحية، ولتبيين وتوضيح العقائد للمسلمين أنفسهم في صورتها الصحيحة من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن “المتكلم” -حسب “علم الكلام”- وسيط بين الخطاب “النص الديني” و”المخاطب” الناس.

ويشير في هذا الصدد بقوله “ولهذا عُنيتُ بالناحية الاعتقادية وصرفت كل جهدي في تثبيتها، وإنما قلت إن محاولي التجديد في أحكام علم الفقه طلباً للسهولة والمصلحة العامة غير عادّيها من الدين، يريدون الخروج على الدين نفسه لأنا نراهم قد يجترئون أيضاً على تغيير وتجديد في عقائد الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة”([5]). ويوضح هذا النص هاجس “مصطفى صبري” العقدي، وخوفه من المخاطر التي يمكن أن تُلم بالعقيدة إزاء حركات وتيارات التجديد التي تأثرت بالغرب ومناهجه سواء كان شكل هذا التأثر بالتبرؤ من “الدين” جملةً، أم محاولة إصلاح مناهج الفكر المرتبط به؛ لذا شن “مصطفى صبري” حملات فكرية واسعة على كل المفكرين الذين اعتبرهم “مجددين” ووضعهم جميعهم في سلة واحدة مع أنصار المشروع التغريبي، ورأى –أيضاً– أن العلم الأنجح لمواجهتهم هو علم الكلام “فلا يعادل علم الكلام غيره من العلوم الإسلامية… وهو أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية”([6]). بل إنه اعتبر تراجع الاهتمام بعلم الكلام في بلاد المسلمين مؤشراً “لتراجع مكانة الإسلام بين الأمم”([7]).

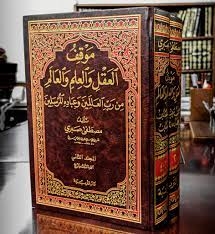

وجاء اهتمام “مصطفى صبري” بعلم الكلام في عدة صور، منها مواجهة الطعن في علم الكلام نفسه ورد الشبهات عنه؛ حيث تناول في الجزء الأول من موسوعته الكلامية “موقف العقل والعلم والعالم”([8])، في حيز كبير منه الشبهات التي تتعلق بعلم الكلام، ومنها عدم إسلاميته، وأنه علم يوناني بالأساس لاعتماده على الفلسفة والمنطق، وأن رواده “المتكلمين الأوائل” قاموا بالنقل والتقليد لفلاسفة اليونان، وكثرة المسائل الكلامية والاختلاف فيها؛ لذلك انبرى في مناقشة هذه الشبهات، مؤكداً أن علم الكلام بالأساس علم إسلامي، وإن استخدم أدوات ومنهجيات من خارج الفكر الإسلامي؛ وذلك لأن “موضوعه” يتعلق بإثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً.. ويتناول كل علم شرعي أو غير شرعي يتعلق بالعقائد الإسلامية، حتى إن العلم الطبيعي إذا كان فيه ما يصلح للنظر في درس عقائد الإسلام فهو داخل في علم الكلام، وقد جعل الرواد الأوائل من المتكلمين موضوعه “المعلوم” ليشمل الموجود والمعدوم.

كما أنه اعتبر الفلسفة اليونانية فلسفة مؤمنة بالتوحيد فيقول لمن يناظره: “… ولا تنس أن فلاسفة اليونان الذين دخلت فلسفاتهم في كلام المتأخرين مثل أرسطو وأفلاطون كانوا قبل كل شيء موحدين مثبتين الله الواجب الوجود، وواضعين منطق الاستدلال العقلي الذي لا بد أن يستند إليه من يريد إثبات وجود في نفسه، وفي إزاء منكريه استناداً إجمالياً أو تفصيلياً”([9]).

ومن الدعوات الرائدة لمصطفى صبري دعوته لتجديد مباحث علم الكلام في ضوء القضايا الفكرية المستجدة التي أفرزتها الفلسفات الوضعية في الغرب، والتي لم تكن مطروحة من قبل –في عهد المتكلمين الأوائل– وهو ما يؤكد قناعته بـ”وظيفية الأفكار”، وأن لكل عصر أفكاره ومباحثه التي يجب أن يتناولها علم الكلام. وهي دعوة إلى تطوير وتجديد لمباحث هذا العلم ومناهجه المستخدمة في آن واحد، كما يظهر تأثر جهوده الفكرية بالسياقات الاجتماعية والفكرية التي عاشها، ويدعو -أيضاً– إلى إيجاد جيل جديد ينهض بهذه المهمة الكلامية نحو الإسلام متمثلاً في دراسة الكلام المدافع عن العقيدة.

واصل “مصطفى صبري” فكرته الإصلاحية في مواجهة الفكر الغربي والمشروع التغريبي بهدف إصلاح الآثار المعرفية

فإذا كانت مباحث الطبيعيات في علم الكلام لا تسد حاجة العصر الحاضر؛ فلا أقل من أن تكون هذه المباحث جواباً ماثلاً أمام أعين المولين وجوههم عن الكلام جاعلين من العلم الطبيعي مزاحماً له مفضلاً عليه… أما أن مباحث الطبيعيات في علم الكلام المنتقل إلينا من علمائنا باسم كلام المتأخرين لا تسد حاجة العصر الحاضر، فلا لوم على علماء الكلام من ذلك، وهم كانوا حاكمين في علوم زمانهم حتى جعلوا ما ليس بإسلامي من العلوم إسلامياً، وأدخلوه في علم الكلام، وحملوا بتأسيس هذه السنة واجباً كبيراً على الخلف([10]).

القضية الثانية: المشروع المعرفي الغربي

واصل “مصطفى صبري” فكرته الإصلاحية في مواجهة الفكر الغربي والمشروع التغريبي بهدف إصلاح الآثار المعرفية التي اعتبرها العامل الأول للبناء المعرفي الإسلامي الحيوي، وبدأ ذلك بنقد الأصول الفكرية التي قامت عليها الفكرة الغربية الحديثة وحددها بأصلين اثنين يُعدان من أسس المشروع الغربي:

الأول: الاستناد إلى الدليل التجريبي وحده، وقد حدث ذلك في الغرب منذ عهد بيكون؛ حيث توجهت عناية الغربيين إلى الأدلة التجريبية أكثر من عنايتهم بالأدلة العقلية رغم أن إثبات وجود الله لا يستند إلى الأدلة التجريبية لكون الله متعالياً عن متناول التجربة، وكان من أهم آثار ذلك “قصر التسمية بالعلم في عرف الغربيين على العلوم المستندة إلى التجربة الحسية، ونقل ذلك العرف بعينه إلينا (أي المسلمين) من طرف هؤلاء الكتاب (أي المتغربين) كأنه عرف لنا أيضاً” ([11])؛ حيث “تتفق عقلية المثقفين ثقافة عصرية في موقف العقل والعلم مع عقلية الغرب الدينية؛ لكون مكتسباتهم العلمية كلها مترجمة من تأليفات علمائه؛ فالدين منبوذ العقل عند ملاحدتهم، والعقل منبوذ الدين ومبغوضه عند متدينيهم، في حين أن الدين والعقل متساندان في الإسلام، لكن جيل المتتلمذين على الغرب في غفلة من هذا. يستخرج ملاحدتهم من العقل عدواً للدين غير مغلوب، ويتأسف المتمسكون منهم بدينه لضعف العقل وعدم كفايته دليلاً يقوم عليه الدين. ومنشأ الغلط لكل من هذين الفريقين تقليد فريق من الغرب اللاديني أو الغرب المسيحي”([12]). ويطلق على ذلك الانتقال المفاهيمي بأنه “خطأ فاحش”. وذلك بالنظر إلى مفهوم العلم في الفلسفة الإسلامية والذي يعني صفة توجب تميزاً لا يحتمل النقيض؛ وهو -أي هذا النقيض- مرتبة من المعرفة لا تحصل إلا بالدليل العقلي لا بالدليل التجريبي” وهذا هو سر كون إثبات وجود الله في الفلسفة الإسلامية يتطلب دليلاً عقلياً لا تجريبياً.

الأساس الثاني: الصراع بين العقل والدين، يرسم الفكر الغربي شكل العلاقة بين العقل والدين في صورة صراع حيث “يمضي تاريخ أفكارهم الفلسفية بين محاربة العقل محاباة للدين ومتابعة العقل رغبة في الحصول على اليقين، ولم يلحظ قراء الفلسفة الغربية هذه السجالات الحربية الصاعدة والنازلة بين العقل والدين من غير تنبيه من ناقليها من الغرب إلى الشرق، على اختصاص هذه الحالة بدين تلك البلاد الصادرة عنها هذه الأفكار الفلسفية المختلفة وهو المسيحية”([13]).

ومن هنا رأى مصطفى صبري ضرورة البحث في السياقات المعرفية والاجتماعية لنشأة المفاهيم في الفكر الغربي قبل استيرادها ونقلها إلى العقل المسلم؛ وهو ما لم يحدث فتسبب في وجود خلل معرفي وثقافي في التكوين الفكري للشخصية المسلمة وللمشهد الثقافي الإسلامي بصفة عامة.

ثم انتقل “مصطفى صبري” بعد ذلك إلى مناقشة أطروحات تطبيقية توضح الآثار المعرفية للمشروع الغربي في بلدان العالم الإسلامي، وذلك فيما عرف باتجاه “التفسير العلمي للعقائد الإسلامية” أي محاولة إخضاع العقائد الإسلامية للتفسير العلمي التجريبي.

رأى مصطفى صبري ضرورة البحث في السياقات المعرفية والاجتماعية لنشأة المفاهيم في الفكر الغربي قبل استيرادها ونقلها إلى العقل المسلم

من أهم الأفكار التي طرحها للمناقشة كانت آراء محمد فريد وجدي في كتابه “السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة”، ومحمد حسين هيكل في كتابيه “حياة محمد” و”الوحي المحمدي”. وشبلي شميل في ترجمته لنظرية دارون، وغيرهم من الكتاب والكتابات التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الباكرة من انتشار التغريب وحركات وأفكار الإصلاح في العالم الإسلامي.

واجه مصطفى صبري الإشكالية العلمية والإيمان بالغيب بنقد الأسس التي قامت عليها من ناحية، وبإثبات مسألة الإيمان بالدليل العقلي والاستدلال المنطقي من ناحية أخرى، وأفرد لذلك الجزء الثاني من موسوعته “موقف العقل والعلم والعالم” الذي تناول فيه موقف العقل من الدين، وموقف العلم من الدين، وموقف التجربة من الدين، على أنه لم يستبعد المنهج التجريبي بصورة مطلقة؛ حيث أشار إليه في دليل نظام العالم، وانتهى في علاجه لهذه الإشكالية بقوله بأنه “يمكن نزع اسم العلم عن معناه المحدث الخاص بعلم الطبيعة لعدم كون قوانينه قوانين ضرورية … ولا يمكن نزع اسم العلم عن معناه الأصلي الذى هو أقوى والذي ينطبق على العلم بوجود الله لكونه معرفة مستندة إلى سببها المستلزم لمسببه، وذلك أن أسباب المعرفة في العلم الطبيعي ليست أسباباً عقلية لا يمكن تخلف مسبباتها عنها وإنما هي أسباب مبنية على التجارب التي هي غير مضمونة النتائج ضماناً أبدياً. فإن لم يحدث شيء يغير ما ثبت بالعلم الطبيعي فقد تأتي معجزة تغيره وتنقضه، ولا تأتي معجزة تنقض قوانين العلوم العقلية” ([14]).

([1])صبري، مصطفى. موقف العقل والعلم جـ1، ص2.

([4]) عبد المجيد النجار: “دور الإصلاح العقدي في النهضة الإسلامية”، قضايا إسلامية معاصرة، بيروت، العدد 14، 2001، ص204.

([5])مصطفى صبري: موقف العقل والعلم ج1، ص15.

([7]) المرجع السابق، ص91 – 90.

([8]) انظر: المرجع السابق، ص 198 – 270.

([11]) المرجع السابق، ج2، ص 106.