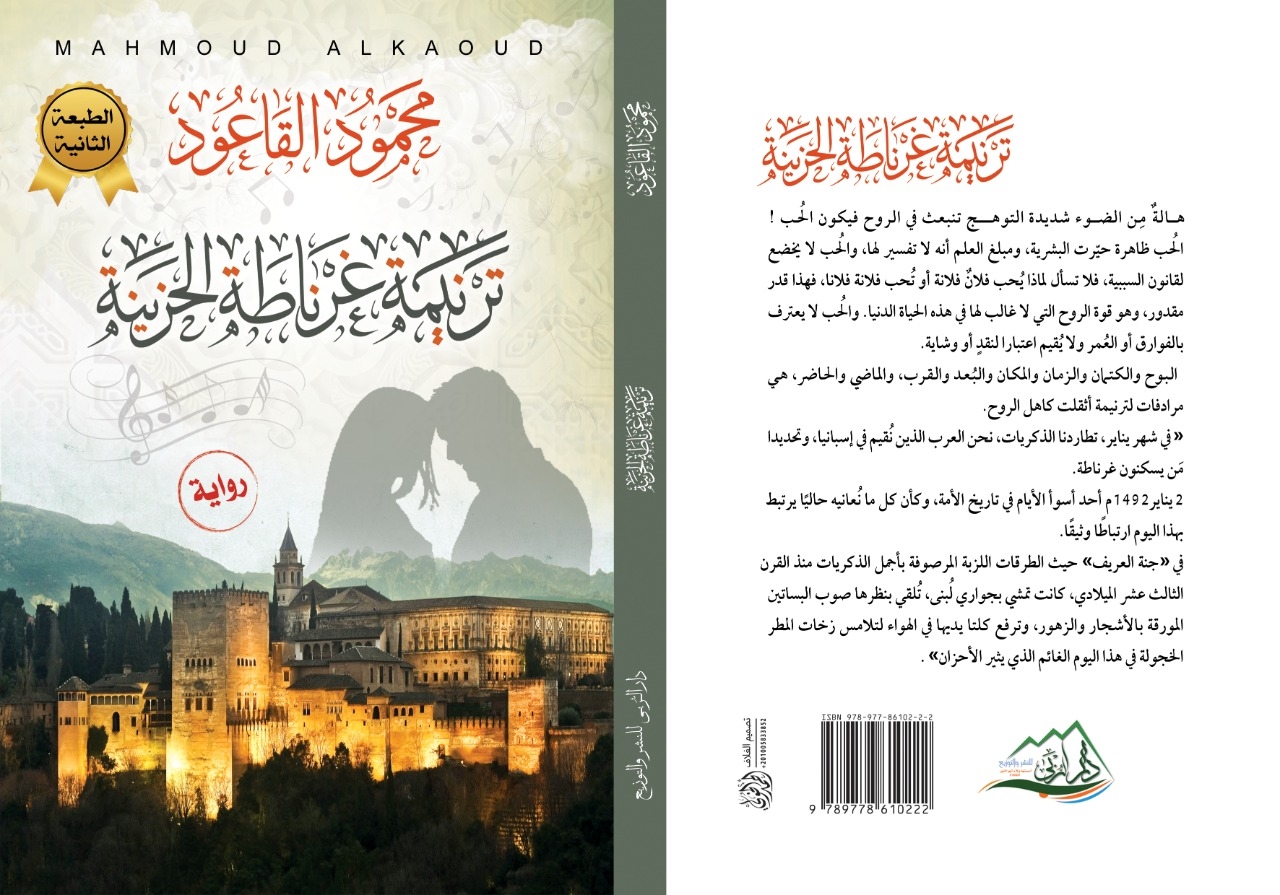

ترنيمة غرناطة الحزينة، الرواية الأولى المنشورة للكاتب الصحفي الموهوب محمود القاعود، (صدرت عن دار الربي، القاهرة، 2022م)، تربط أوجاع الأمة منذ هزيمة الأندلس وهجرة أهلها بعد القتل والتعذيب والتدمير والتنصير، بقهر الشعوب العربية عقب “الربيع العربي”، وخاصة دمشق التي استباح طغاتها أهل الشام، فأعملوا القتل والتفجير والتعذيب، والتهجير على نطاق غير مسبوق، فضلاً عن التطهير المذهبي والعرقي.

الرواية تجمع بين التاريخ والواقع والخيال، وتقدم شخصية أنثوية غريبة تحمل خصائص التحولات الانتهازية، والذكاء الفطري، والمشاعر المرهفة، والرغبة المادية التي لا تشبع: مالا وجنسا وجاها وإصرارا على البقاء في دائرة الأخذ دون العطاء، وفي الوقت نفسه ترفع راية المظلومية، والشكوى المستمرة من غدر الرجال، أو جحودهم، أو عدم وفائهم! ومن خلال هذه الشخصية الغريبة نتعرف على ما يجري في الشام الجريحة، والأندلس التي صارت بعد قرون- ويا للمفارقة!- مُهَاجراً معاصراً للعرب والمسلمين.

تحتوي الرواية من خلال تصميمها بفصول مرقمة على نصوص كثيرة مقتبسة من الشعر القديم والحديث ذات دلالة، وتتصدر في معظمها الفصول المتتابعة التي يبرز فيها ضمير المتكلم على لسان الشخصية الرئيسة، وهو ضمير يتناسب مع استدعاء التاريخ والماضي، وإن كانت مزالقه كثيرة ما لم يكن الكاتب مهيمناً على خيوط الحركة والتوجيه في البناء الروائي.

والاقتباسات متنوعة لشعراء قدامى ومعاصرين، ومنهم: ابن عبد ربه الأندلسي، ابن الفارض، إبراهيم ناجي، البوصيري، قيس بن الملوّح، المتنبي، البحتري، صالح بن عبدالقدوس، أبو العتاهية، عنترة بن شداد، عبدالله البردوني.. وقد تطول أحياناً إلى درجة مملّة، مثل قصيدة الشاعر المجهول التي استغرقت بضع صفحات، وأغنية محمد عبدالمطلب الطويلة، مما يحول دون تدفق نهر السرد في مساره الطبيعي، أو إيقاف التشويق والمتابعة الحيوية.

قد تبدو الرواية منتمية إلى ما يمكن تسميته بالرومانتيكية الخيالية، التي تعنى بالعاطفة المسرفة بين رجل وامرأة، كما يقول الاقتباس التالي:

الْجِسْمُ في بَلَدٍ والرُّوحُ في بَلَدِ يا وَحْشةَ الرُّوحِ، بَلْ يا غُرْبَةَ الْجَسَدِ

إِنْ تَبْكِ عَيناكَ لِي يَا مَنْ كُلِفْتُ بهِ مِنْ رَحْمَةٍ، فَهُمَا سَهْمَانِ فِي كَبِدِي (ص15)

بيد أن الكاتب وظف هذه العاطفة ليضيء المكان والزمان والشخصيات في إطار شاعري، ويبني روايته على قواعد تمتد من دمشق عبر إسطنبول حتى غرناطة في الأندلس، ومن خلال استدعاء التاريخ، ورصد الواقع، والانطلاق في الخيال، نرى دمشق التي ولدت بها الشخصية الرئيسة “لبنى عبدالوهاب”، وفي ساروجة الحي العريق، وحارة الورد، تنشأ الطفلة، التي تنطلق من هذه الحارة لتطوف بنا في أرجاء سورية ودوما وحرستا، واللاذقية، ودير الزور والجبل، ومن ثم إلى ملقا وغرناطة ومدريد، ونحيا الأحداث المؤلمة بين مذابح حافظ الأسد وشقيقه رفعت، والابن بشار، وجرائم الصليبيين في الأندلس وغرناطة خاصة. عبر زمان طويل يمتد لنحو خمسة قرون تنتهي في يناير 2022.

يمتزج المكان بالشخصية الرئيسة، وتتوهج صورته بين دمشق الفيحاء وقصر الحمراء والمساجد الأندلسية التي حولها الظالمون إلى كنائس، في سياق جغرافية خضراء لوثها الدم الذي أساله الطغاة والغزاة. أو في إطار تطهير عرقي ومذهبي غير مسبوق، تتحدث لبنى عن أبيها، فتقول: “عمل في سلك الشرطة مرحلة كبيرة من حياته إلى أن جاء حزب البعث ونفى كل الشوام (أهل دمشق) إلى الجزيرة السورية؛ لتنفيذ الخُطة المتفق عليها باستبدال أولاد جبل العلويين بأولاد الشام، في سلكي الجيش والشرطة، وكان نصيب والدي أن ينتقل إلى الحسكة في أقصى الشمال الشرقي من سورية، منطقة نائية متخلفة فقيرة.

وفعلًا قَدَّمَ والدي استقالته بعد أنْ أضناه شقاءُ الغربة عن العاصمة دمشق الجميلة، لم يحتمل في الحسكة أكثر من سنة”. (الرواية، ص 28).

ويستدعي المكان التاريخ والماضي، فنرى مثلاً زيارة قصر الحمراء وامتلاء المكان من حوله بالزوار والسياح، تترك في نفس عمر الشخصية الأخرى الرئيسة مرارة وذهولًا وحسرة، على هذا “المُلك” الذي ضاع منا! (ص 33).

وتمثل المدن العثمانية خاصة إسطنبول مجالاً للراحة والأمان حيث يوجد المحبوب، وتتحول مدينة “بورصة” إلى مرادف الحُب والتطهر من الماضي الملوث. (ص 142).

ويمثل الزمان التاريخي تفاعلاً مع المكان واستدعاء للماضي غير السعيد؛ “في شهر يناير، تطاردنا الذكريات، نحن العرب الذين نُقيم في إسبانيا، وتحديدًا مَنْ يسكنون غرناطة.. 2 يناير 1492م أحد أسوأ الأيام في تاريخ الأمة، وكأنَّ كل ما نُعانيه حاليًا يرتبط بهذا اليوم ارتباطًا وثيقًا. (ص 33).

وحين يصلي عمر الظهر، تخبره لبنى أنها ستلقاه بعد ساعة في قصبة مالقا، “وكأنها تتعمد أن تمزج الماضي بالحاضر، وأن تنكأ الجراح التي لم تلتئم منذ سقوط الأندلس، في عام 1487م احتلت الميليشيات الصليبية الكاثوليكية بقيادة فرناندو الثاني ملك أراجون وزوجته إيزابيلا ملكة قشتالة، مدينة مالقة وقصبتها الشهيرة، وارتكبوا أفظع الجرائم على مر التاريخ ضد المسلمين. (ص 83).

وبالقرب من عيادة لبنى تقبع كاتدرائية غرناطة، “رحتُ أجول ببصري في مبنى الكاتدرائية الشاهق.. هل كان يدور في خلد بني الأحمر أنَّ المسجد الكبير الذي بنوه سيتحول يومًا إلى كاتدرائية؟!”.

“كلما تقابلنا في عيادتها القريبة من الكاتدرائية الشهيرة، يطاردني شبح محاكم التفتيش، حيث أبشع أنواع السقوط والتوحش والإجرام التي مُورست ضد البشرية ممثلة في أهل غرناطة المسلمين، الذين تمت إبادتهم بدون رحمة أو خجل على يد الجيش الصليبي المتوحش، تضطرب نفسي بذكريات ما لاقاه الأجداد، وكيف تحملت أجسادهم عمليات التعذيب والحرق وتقطيع الأوصال وفقء العيون والطعن بالخناجر؟! رائحة الموت المريعة تعصف بحرارة اللقاء، وأشباه من هذا الإحساس تعروك حينما تذهب إلى قصر الحمراء.. الماضي لا يعود، لكن مع لبنى نعود للماضي (ص 43)، وكان يمكن التعويض عن ارتفاع صوت الشخصية للتنديد بمجازر الصليبيين، بسرد موقف أو قصة من قصص هذه المجازر، وكتب التاريخ ملأى بمثل هذه القصص التي تقشعر منها الأبدان.

شخصيات

لبنى عب الوهاب، هي الشخصية المحور، ويصفها حبيبها عمر، بأنها “أصدق وأخلص مَنْ عرفتُ مِن السيدات والفتيات، لم ألحظ أنها تكذب قط” (ص 19)، ويبد أن حالة الحب تجعلنا لا نرى إلا ما هو جميل فيمن نحبّ، ويستدرك عمر على ذلك بأنها أحيانًا تتهرب من بعض الأسئلة، وفي أحيانٍ أخرى تلوذ بالصمت، لكنها نقية، وتحمل نفسًا مُتْرعة بالحُب والأخلاق، مع أن مظهرها يوحي بعدم التزامها الديني فهي سافرة وترتدى ثيابا على النمط الغربي، وحب عمر يجعله يهوّن من سلوكها الانتهازي أو القريب من الانتهازية فيرى أن صدقها أحد أسباب خسارتها لأشياء كثيرة، وحذرها أبوها من اثنتين الشرك بالله، والإضرار بالناس (ص 29).

تخوض لبنى تجارب حب مختلفة منذ طفولتها، في المدرسة تحب طفلاً من زملائها، ولكنها تغار منه حين تجده مع زميلة لهما، وتنتقم منه حين تشي به للمعلمة، وينال عقاباً قاسياً وهو بريء، (ص، 20- 21) ثم تسعى لتحبّ زميلاً آخر في مرحلة المراهقة كان يحلم بدخول كلية الطب، وتفشل التجربة، ثم تخطط لتحب أستاذ الكيمياء الحيوية خليل فياض وتكتشف أنه نُصيري من اللاذقية ينتمي للطائفة المارقة التي تُحارب الإسلام والمسلمين “كما سمعتُ مِن أبي.. آه وا خجلي من روح أبي! (ص 51)، بل تكتشف بعد ذلك أنه مسيحي، فتسودّ الدنيا في وجهها، “ولكن ما زالت رائحة عطره محفورة في جزء من ذاكرتي تذكرني به كلما مرَّ بقربي رجل: كانت رائحة عطره تُسمى: “Eternity Men” (ص 54).

وتدخل في تجربة جديدة مع أحد أقاربها ويدعى عبد الحميد “كان طويلًا مفتول العضلات وسيمًا لدرجة تعشقه أمه، له عينان لوزيتان؛ “يعمل في ألمانيا له زوجة وولدان، ولكن هذا لا يمنع أنني تمنيت يومها لو أنني كنتُ مكان زوجته الألمانية” (ص 64)، رغبتها في رجل تعشقه أمه تجعلها تحاول الحصول عليه بأية وسيلة! عبدالحميد لا يحمل شهادة جامعية، استمرت علاقتها به أشهرًا، كانت تتقابل معه في منزل خالته وخالها (ص 67)، “كان اعتراض أهلي أنَّه أُمِّيُّ جاهلٌ، ولن يستمر هذا الزواج إطلاقًا، وكان اعتراض أهله أنني منطلقة جدًّا ومتحررة وغير محجبة.. إلخ” (ص 67)، وهو شاب محافظ، ومعتد جدًّا بإسلامه، يكبرني بسبع سنوات، من مواليد أكتوبر 1967م، انتسب في ريعان شبابه إلى تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت (ص 68)، كانت تجربتها معه مؤلمة ولم تكلل بالنجاح، ولكنها أكسبتها قوة وقسوة فقررت أن تقف في وجه أستاذها د. زياد الذي يحبها ويريدها زوجة مع أنه يكبرها بعشرين عاماً، وعلاقته وثيقة بالنظام السوري ومخابراته، ويهدد من يقترب منها، تجربة عبدالحميد أعطتها فرصة لخداع زياد بالوعود حتى استطاعت أن تغادر سورية وتتزوج عبدالجليل وهو نموذج آخر للرجل الذي أحبته لبني مع أنه يكبرها بخمس وعشرين سنة، إنه طبيب وله زوجة أخرى وولدان، ولكنه وفر لها النعيم والرفاهية والثروة، ومنحها وأسرتها ما لم تحلم به، ولكن قلبها كان في واد آخر مع رجل آخر (ص 93 وما بعدها)، ومن الطريف أن لبنى انتحلت شخصية أختها رفيف في الامتحان لتنقذها من رسوب متكرر، وامتلكت الجسارة لتواجه مراقب الامتحان بكلمات صرفته عنها. (ص 101).

لبنى امرأة قادرة بالمعنى الشعبي في مصر، وبالمعنى اللغوي أيضاً، تقول: “أنا قادرة على التكيف مع كل الأوضاع، وأطلب منك (تخاطب حبيبها الأخير عمر) أن تتكيف أنت أيضًا، وتقتنع بأنني لم أعد تلك المرأة التي كانت تخاف أن تهجرها يومًا أو تغضب منها، لم أعد تلك المرأة التي تنفذ ما تؤمر وتتقيد بكل طلباتك، وتعتبرها كلامًا كالسيف على الرقبة (ص 158)، وطبقت هذه السياسة على عبد الجليل فنفذ إرادتها، وعندما أخذ رصيده البيولوجي ينفد، لم تتورع عن التخلي عنه، ولم تذكر له حسنة واحدة! وبحثت عن جواد رابح تمثل في شخص آخر متدين اسمه وليد، ولكن العلاقة لم تنجح، فكانت العلاقة قبل الأخيرة مع عمر عز الدين الذي يصغرها بسنوات كثيرة، بعد اصطياده في قصة حب رومانتيكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات في إسطنبول وغرناطة.

لا نعرف من هو عمر؟ ولا ما هي مواصفاته الاجتماعية والإنسانية ولا ماذا يعمل؟ تبدو طبيعته مثالية حالمة يدعو لبنى للعشاء في فندق مدريدي خمسة نجوم، عازف البيانو في ركن المطعم يعزف موسيقى رقيقة شديدة العذوبة، صانعا السعادة لهما (ص، 63) يعلم أنها خاضت عدة تجارب في حياتها العاطفية، حدثته عنها في الهاتف باقتضاب شديد، (ص 12)، قبل أن تسرد له بالتفصيل طبيعة هذه التجارب، في لقاءاتهما المتعددة، ويتساءل رابطاً بين وضعه ووضع البلاد العربية: “لماذا أحببت امرأة مرّت بكل هذه التجارب؟ لماذا لستُ أنا الأول في حياتها؟ لماذا لا نستطيع أن نعبر الهزيمة في أوطاننا العربية؟ المرأة وطن، ووطني مهزوم ومأزوم، ويُعاني منذ سنوات.. يا للأقدار!” (ص 83)، وبدهاء المرأة المجرّبة تطلب منه بطريقة غير مباشرة ألا يتأثر بتجاربها، لتصل إلى غايتها بالاقتران به، وهو يصدق ما تقوله: “وكيف لا وأنت الرجل الذي أحببته بكل ما في كياني من ذرات ونسمات” (ص 99)، ولكن قرار الزواج من فتاة أخرى في لحظة غضب مدمر (ص 157) تحت ضغط الأهل، ورفض المجتمع للزواج من مطلقة تكبره في العمر ولديها ولدان، أصابها بصدمة لم تكن متوقعة.

نشاهد من خلال سرد لبنى تجاربها معالم الأنين في بلاد الشام بسبب القمع والقهر والملاحقات والحرب الضارية ضد من لا ينتمون إلى الطائفة الحاكمة، ونرى صوراً مروعة للتهجير القسري أو الاضطراري الذي عانت منه أسرة لبنى ذاتها، فأرغمت على الهرب إلى مصر وإسبانيا وغيرهما (ص 125).

تهتم الرواية بالتفاصيل، وتحرص على تقديم الوصف الدقيق لبعض الأماكن والشخصيات والمواقف، وتأتي الصياغة أقرب إلى الشاعرية، وكأن الروائي شاعر ضل طريقه إلى السرد، ومع ذلك تبدو هناك بعض الصياغات غير الدقيقة، مثل: تقديم التوكيد على المؤكد (نفس المكان- ص11، نفس كلامنا- ص143)، وإدخال أداة التعريف أل على الكلمات المعرّفة بأل: وحنانه اللامتناهٍ (ص 20)، واستخدام بعض المفردات العامية الشامية، مثلاً “منيحة أنا” (ص 50)، واستخدام المصدر في صورة الخطأ الشائع (الطوي= الطي78ّ)، كما تأتي بعض الجمل غير متوافقة مع السياق السليم “أنتما الاثنان جهلاء ماذا (ستفعلون) في هذه المصيبة”- ص75= السياق: ستفعلان…. وهناك مبالغات غير مقنعة “تصل ليلها بنهارها (من أجل الامتحانات) ولا تنام أكثر من ساعتين يومياً (ص 85).

ترنيمة غرناطة الحزينة خرجت عن التقليد الروائي الذي يحكي عادة قصة سقوط الأندلس وأسبابها وصراع الحكام واستعانتهم بالأعداء ضد بعضهم وانغماسهم في الترف واللهو، حتى فقدوا كل شيء وتعرضوا للعذاب والهوان والضياع، فقد آثر الكاتب أن يربط بين الواقع والتاريخ من خلال قصة حب رومانتيكية تنتهي بالصدمة والمفاجأة، وكانت الإشارات والاستدعاءات التاريخية والواقعية أقوى تأثيراً، وأبعد عن التكرار والملل!