كان الشعر وما زال هو اللحن الذائع الصدى، والجمال القولي الموزون الأخاذ، لا سيما إذا توافرت لدى الشاعر مقوماته العاصمة من وزن وبلاغة وجدَّة وتصوير وعمق وافتنان.

وسيظل التاريخ يذكر بكل الفخار والإكبار ذلك الفيلق الشعرى المنافح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من أمثال كعب، وحسان، وابن رواحة، ومن رمى عن قوسهم أو شد من بأسهم، فقالوا.. وروح القدس معهم.. وأبدعوا.. والشريعة قد وسعتهم..

وعلى الدرب سار المادحون المؤمنون، فما من عصر أو مِصْر إلا وكان الشداة المحبون هم سادة عصرهم ومصرهم بما أفاضوا من نضير الشعر والسحر، وصادق القول والفعل، على حد قول القائل:

إليك وإلاَّ.. لا تشد الركائب وعنك وإلاَّ.. فالمحدث كاذب

وحبك يا خير النبيين مذهبي والناس فيما يشتهون مذاهب

ومن هنا فقد اكتسى الشعر العربي ثوباً وضيئاً، واكتسب مسلكاً مضيئاً، بولوجه باب المدائح النبوية، صلى الله على سيد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى صارت نقيعاً للأنفس، وربيعاً للأرواح.

وأضحى شعر المديح الخاص بسيد الخلق باباً من أرجى أبواب القرب والحب، مختلفاً في ذلك عن كل مديح لكل إنسان، صغر أم كبر، عز أم ذل، ملك أو امتلك.

والشعراء المادحون في ذلك المسرى على كامل الطمأنينة والأمل، من طيب ما يصنعون، انطلاقاً من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على حسان بن ثابت، واستحبابه لما يصنع فيما رواه البراء بن عازب: “اهجهم وروح القدس معك، فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام في غبش الظلام” (حديث صحيح).

وهم بذلك يحسبون أنفسهم ممن مدحهم العلي القدير، واستثناهم من جملة الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، فكانوا الفصيل القائم على أمر الله بالحق والناطق به بلسان الصدق: {إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} (الشعراء: 227).

ومن هنا أينعت شجرة المديح النبوي وترعرعت وأفرعت وأثمرت ما بين قصيدة وقصيد، ومدونة وملحمة، ومئوية وألفية، وتشطير وتثليث، وتربيع وتخميس، وتسبيع وتثمين، وانهمرت الأمطار، وتفجرت الأنهار في آداب اللغات المشاطئة للغة العربية.. لغة الكتاب المجيد، مثل الفارسية والتركية والأوردية والأمهرية والسواحلية..

وقصر شعراء كبار قولهم وإنشادهم على سيد الخلق وحبيب الحق، كالشاعر الشهيد يحيى الصرصري (ت 656هـ) والمئات من أمثاله، حتى أضحى الأمر باباً للتبارى ومحراباً للقربات، بصورة تجل عن الوصف وتستعصي على الإحصاء، وقام الشعراء المؤرخون بجمع بعض هذا العطاء في أسفار عظام، مثلما صنع محمد بن جابر الهواري الأندلسي (698 – 780هــ) في ديوانه الضخم “نفائس المنح وعرائس المدح”، والذي حققه د. محمد طيب خطاب، الأستاذ بجامعة المختار بليبيا.

وممن نظم السيرة النبوية شعراً أبو بكر عبدالعزيز بن محمد بن سعيد التدميري، وكانت وفاته 663هـ الذي تجاوز في مدونته اثني عشر ألف بيت، تضمنتها فرائد القصائد وخرائد المدائح الحصان الرزان.

وأبو بكر بن إبراهيم المعروف بابن الشهيد ا(ت 793هـ) وقد سمى كتابه “الفتح القريب في سيرة الحبيب”، ويقع في بضعة عشر ألف بيت كذلك.

وما من شاعر فخم في تاريخنا الأدبي الإسلامي إلا وكانت له مع الرسول صلى الله عليه وسلم مدحة أو أكثر، حتى النصارى من كبار الشعراء قدموا الملاحم والمئويات التي رصعت سماء أدبنا العربي الإسلامي بالنجوم الزواهر والقصائد السواحر، من أمثال عبدالله يوركي حلاق، وحليم دموس، وجورج جرداق، ورشيد سليم الخوري، وإلياس فرحات، ومطران.. وغيرهم المئات، وقد انتهيت من دراسة ضخمة عن الرسول والرسالة في عيون الشعراء النصارى.

وفي عصرنا الحاضر، لنا وقفة مع أولئك الكبار من الشعراء الذين نظموا السيرة بطولها وعرضها في إطار شعري نافذ، من أمثال أحمد محرم في “الإلياذة الإسلامية”، وعزيز أباظة في “السيرة العطرة”، ود. محمد عبدالمنعم خفاجي في “ملحمة السيرة النبوية الخالدة”، والعلاَّمة محمد أمين كتبي الحسيني.

والشاعر المفلق الشيخ محمد بن سالم البيجاني في عمله المستبحر “أشعة الأنوار على مرويات الأخبار في سيرة النبي المختار وآله الأبرار وصحبه الأخيار”، الذي أبدعه أثناء إقامته بأديس أبابا بالحبشة عام 1375هـ، وأتمه عام 1382هـ في أربعة آلاف وثلاثمائة بيت، مستعرضاً فيه تاريخ الإسلام والمسلمين في مده وجزره، ويسره وعسره، منذ بداية النبوة وحتى العصر الحديث.

وكذلك فعل المربي العلاَّمة الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية في المئات من مدائحه العذبة الصافية، والشيخ السالك الفياض محمد خليل الخطيب، وبلغ الذروة السامقة، الشيخ محمود خطاب السبكي في إنشاده المرفرف “النشأة النبوية الفخيمة”.

ومنهم من قصر شعره على المغازي، فيما جاوز آلاف الأبيات، مثلما صنع محمد بن محنض بابه الموريتاني في “قرة العينين في غزوات سيد الكونين” التي قاربت سبعة آلاف بيت.

وعلى الدرب الرضيّ خرجت المدائح، والمغازي، والمولديات، والهجريات، حتى بلغ التفنن بالشعراء المحبين أن يقدموا السيرة في “قصيد سيمفوني” مثلما صنع الشاعر الكبير د. عبده بدوي.

ولا يفوتنا أن قمماً كباراً قامت كالشواهق الشوامخ على هذا النسق الإبداعي الميمون؛ كالشريف الرضي، والبوصيري، وابن جابر الأندلسي، والبارودي، وأحمد محرم، وشوقي، ومن حازاهم ووازاهم في المشارق والمغارب.

ولا نبالغ قط حين نقول: إن قمة إبداع كل من ذكرنا، والآلاف غيرهم ممن لم نذكر، لم تكن إلا عند عروجهم على براق المديح النبوي الشريف، خاصة أمير الشعراء شوقي، وإمامه البارودي في مطولته الخالدة “كشف الغمة في مدح سيد الأمة”، التي طبعت مستقلة في 450 بيتاً، ولم تدرج في ديوانه.

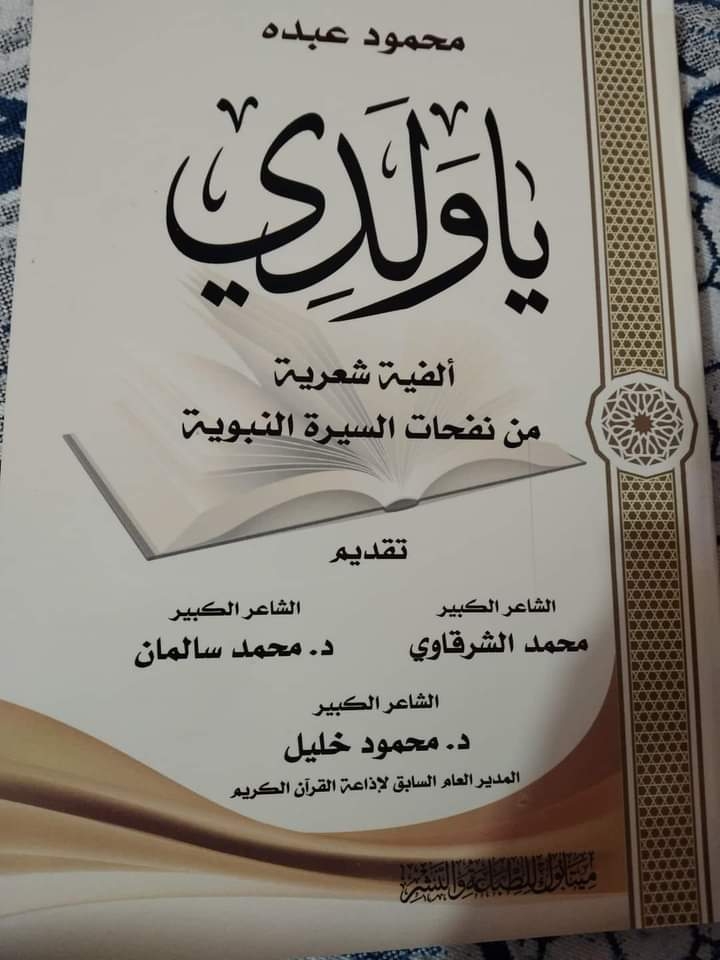

وأما عن شاعرنا المجيد المادح المؤمن محمود فريج موسى عبده، المولود في 1/ 1/ 1959م بزاوية فريج، بكوم حمادة، محافظة البحيرة، فإنه يذكرنا بنظير له في السمت والأدب والخلق والأرب.. ذلكم هو الشاعر المؤمن الخطاط محمد أبو قمر، فقد برزا برابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، كصوتين مؤمنين، وخطاطين ماهرين، وشاعرين مسلمين، ومختصين بعلوم القرآن والتجويد، ومادحين كبيرين لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولعلي أقف بشأن شاعرنا محمود عبده، وقفات مهمة، وأنا أقدم في هذه الوجازة لهذا الديوان النفيس الذي سماه “يا ولدي” ألفية شعرية من نفحات السيرة النبوية، الذي تجاوز ألفاً وسبعمائة بيت من مقاطع شعرية متعددة، لكنها سبحت جميعاً في بحر واحد، وامتازت بالسمات الآتية:

1- لأول مرة أجد مدحة مطولة في السيرة الزكية من بحر المتدارك بما يدخل عليه من “حشو الخبن” ليصبح ضابطه “فَعِلُنْ فعلن فعلن فعل” وهو بحر مرح راقص.

بما ينبئ عن سعادة شاعرنا بما يسبح فيه من بحر، وما يمدح به من شعر

2- اعتمد الشاعر في حكيه الشعري، وشعره الحكائي، على مصدر صحيح للسيرة النبوية “نور اليقين في سيرة سيد المرسلين” للشيخ محمد الخضري بك، وهو الكتاب المعتمد في صحيح السيرة، الذي تقرر تدريسه زمناً طويلاً بالقسم العالي بالأزهر الشريف، وهذه محمدة تحسب للشاعر المبدع، إذ نجا من كل وهن أو ضعف، أو دخيل أو موضوع، في السيرة النبوية المشرفة.

3- ندر من التزم البحر الواحد في ملحمة السيرة كاملة، ومن صنع ذلك رواها شعراً من الأراجيز.. بيتاً بيتاً.. كل بيت من قافية مختلفة بمصراعين.. أما شاعرنا فقد نوَّع القوافي بعد كل مشهد قصيدي كامل، لكنه التزم السباحة التوقيعية في ذلك البحر المطرب، بحر “المتدارك”، الذي أراد أن يؤكد شدوه على أوتاره، فلم يفته أن يختم بقوله:

واغفــر يا رب لنا ظمها فكثير الذنـب يُسهِّده

وامنن بالعفــــو وبالحسني فاختم إن حـان توسده

وكأنه يذكرنا بالحصري، القيرواني، وشوقي، ومن لفّ لفهم من المشارقة والمغاربة.

4- أحسن شاعرنا الإحسان كله، إذ جعل ألفيته حوارية سيارة، بين الوالد/ الشيخ.. والابن/ السائل.. في صورة سؤال وجواب، وحتى لو استخدم في ذلك المسلك عبارات تبدو تقليدية، فإنه ينفث فيها روحاً جديداً، يحمل كل خصائصه المشعة الفاعلة، التي تجعل تربة الكلام كأنما اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.. مثلاً:

وهنا قد أسأل يا شيخي عما أبغــــــي أتعلمه

العام الأول هجـــــــريٌ ما فيه وكيف نُقَوِّمه

هل قامت دولـــة إسلامٍ بالشرع وكيف ينظمــه

ما أول شيء أبــــــداه وعلي الأعمال يقدمـــه

فيقول الشيخ أجــل ولدي هــــــذا ممــا أتفهمه

فحبيبك قـــــام بأعمالٍ جُلَّي ما كلَّـــت معصمه

فبناء المسجد تأسيس للجمع بـــروحٍ تلزمه

والمسجد بيـت الله فما رمــزٌ للديـــن يساومه

وهكذا في نسق تعليمي وسيط، يوازن بذكاء بين ضرورات الشعر وجماليات الإبداع وآفاق الرسالة.

وعلى حد قول بول فاليري، هناك أبنية شعرية لا تتكلم، وأبنية ناطقة تتكلم، وأبنية صداحة تغني.

5- تأتي هذه الملحمة الألفية الشريفة كالحجر الأعلى لهرم إبداعي مستدام للشاعر المسلم محمود عبده بعد ثلاثة مدائح مطولة على نهج البردة، وديوان “سطور من سفر الهموم”، ليرضي الشاعر نفسه ورسوله وربه، في حالة من الاتساق الكامل مع رسالة الأدب الإسلامي في التعبير الفني الجميل، والإبداع الحضاري المنتمي، والوعي المؤسس لرسالة الإنسان في الوجود، وما كان ذلك ليكون أبداً إلا بمثل تلك الملحمة التي تقدم الشعر الفني الرائق، في إطار توحيدي بلا شرك، مؤمن بلا شك، متبع دون ترك..

وصدق العلى القدير.. إذ ينادينا من بعيد.. ويناجينا من قريب: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21).

تقبل الله منكم شاعرنا الإسلامي السمح الخلوق.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.