العنوان الصورة العربية عند الغرب

الكاتب المهندس م. بنقسلي

تاريخ النشر الثلاثاء 11-أغسطس-1970

مشاهدات 77

نشر في العدد 22

نشر في الصفحة 22

الثلاثاء 11-أغسطس-1970

الصورة العربية عند الغرب

ملخصة عن مقال للمؤرخ أرسكين تشايلدرز

إعداد: المهندس م. بنقسلي

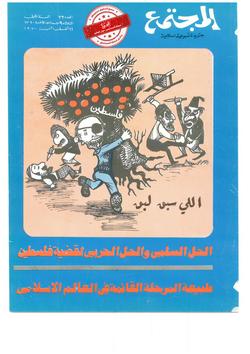

«الوحدة العربيَّة هي فكرة إنسان مجنون، وأنَّ ما أراه من سبيل هو قيام مجموعة من الدول الصغيرة، وأنَّ العرب يتحدَّثون كثيرًا عن الوحدة، ولكنَّهم لن يتولوا تحقيقها أبدًا» لورنس

تؤلف جميع المخاوف والعداوات والشكوك التي نجمت عن المعركة الكبرى بين أدربة المسيحيَّة وبين عالم الإسلام جزءًا من التراث الأدبيِّ عند کلِّ أوروبيٍّ مثقَّف، وهي كامنة في المادَّة الَّتي جعلها موضوعًا لقراءاته العامَّة، تاركةً في عقله الباطن عددًا يتفاوت في الوفرة والقلَّة من الأهواء والضغائن.

أدَّت اتِّفاقيَّات الصلح بعد عام 1918 إلى قيام علاقات وثيقة بين الغرب عامَّة من ناحية وبين العرب من الناحية الأخرى. وليس ثمَّة ريب في أنَّ كلَّ تفهُّم أو عدم تفهُّم متبادل سيترك أثره في هذا الموضوع من نواحيه الثقافيَّة والسياسيَّة والتجاريَّة ولقد باتت الدول الغربيَّة متأثرة إلى حدٍّ بعيد بما تقوله أجهزة مراقبة الحكم «برلمانات - لجان - صحافة» طبقًا لما تحمله هذه الأجهزة من أفکار مسبقة أو مستجدَّة عن العرب ترى ما هي الأفكار والآراء والصور الَّتي يحملها الغرب عن العرب، والَّتي هي أداة التأثير على السياسة الرسميَّة له وما هي الصورة الَّتي يحملها المثقَّفون الغربيُّون والدوائر المتعلِّمة والمثقَّفة وما المفهوم العام الواسع عن «الرجل العربيِّ».

تطويق أوروبا

لنعد إلى سؤالنا الأوَّل، تعود علاقتنا بالعرب إلى نحو من ألف ومائتي عام، وقد اعتبر الزحف التوسعيّ العربيّ الإسلاميّ على الأبواب الشرقيَّة للعالم المسيحيِّ في القسطنطينيَّة عام 717 ميلاديَّة، وعلى قلب فرنسا عام 732 ظاهرة طبيعيَّة مُرعبة ومُخيفة تركت جذورها في ثقافتنا، وقد امتزجت هذه الظاهرة مع المولد الحقيقيِّ للعصر المسيحيِّ المتوسِّط ومطلع النظام الأوروبيِّ، ولم يخلّف أيَّ تغلغل أجنبيِّ مثل هذا الأثر الذي خلّفه التغلغل العربيُّ في تراثنا السياسيِّ والثقافيِّ والأدبيِّ. ولو تفحّص أيُّ غربيٍّ زوايا عقله الباطن بحثًا في أي فكرة تتَّصل بالعرب تعلَّقت به في غضون الألف عام الماضية، لاستمعَ إلى الأصداء الخافتة التي خلّفتها معركة تور «بلاط الشهداء»، وقد أوضح هذا أيَّما إيضاح المؤرِّخ جيبون في مؤلَّفِه انحلال وسقوط الإمبراطوريَّة الرومانيَّة «لقد امتدَّ خطُّ الزحف الظافر أكثر من ألف ميل من صخرة جبل طارق حتَّى شواطئ اللِّوار، ولو تكرَّر هذا الزحف مسافة أخرى مماثلة لحمل العرب إلى حدود بولندة وجبال إسكتلندا ولوصل الأسطول العربيُّ إلى مصبّ التيميز بحرًا كما يشاء دون أن يشتبك في أيِّ معركة حربيَّة. ولربَّما كان من المُحتَمل أيضًا أن يُدرَّس القرآن الآن في مدارس أكسفورد».

وقد ظلَّت هذه الأصداء منذ أيَّام تور يعزِّزها الصراع المستمرُّ مع العرب عند المداخل الجنوبيَّة للقارَّة، وكان أوَّل ردّ فعل دينيٍّ من جانب المسيحيَّة ضدَّ الإسلام ما ذكره جون داماسين «۱» في عظـاته في القرن الثامن من أنَّ الإسلام هرطقة انشقاقيَّة، ولكن ما لبثت الكنيسة أن اتَّخذت لنفسها خصائص الدولة المنظَّمة وباتت تعتبر نفسها «جيشًا مرابطًا على تربة المسيحيَّة» وتزاوجت هذه النظرة العسكريَّة مع موجة.

«1» داماسين يوحنا «676-749» من علماء اللاهون المسيحييِّن وُلد في دمشق وعاش في دير على مقربة من القدس واشتهر أمره بالأناشيد الدينيَّة والعظات التي وضعها.

هذه النظرة العسكريَّة مع موجة الحماسة والقوميَّة الوليدة المتمثِّلة في ظهـور شارلمان، وهكذا تسرَّبت إلى أولى قصص الفروسيَّة في أوروبا فكرة دينيَّةٌ مرعبة وعصبية عن العرب والإسلام تختلط دائمًا بالخرافات الشعبيَّة.

أنجدنا يا محمَّد

ويرجع تاريخ أوَّل مثل بارز من هذه الأمثلة إلى حادث وقع في عام 778م وبات خالدًا في تراثنا الأدبي حتَّى يومنا هذا، فلقد وقعت معركة رونسيفال وكانت في الواقع مجـرَّد اشتباكات مؤخّرة بين وحدات من قوَّات شارل العائدة -تحت قيادة رولان- من إسبانيا وبين عصابة من الباسك المسيحيِّين، ولم يمضِ ثلاثمائة عام حتَّى غدت هذه القصَّـة إحدى أساطير الفروسيَّة في أوروبا وحين تحوَّل الباسكيُّون إلى مسلمين، ومن ثمَّ انقلبوا إلى وثنيِّين شياطين يعبدون آلهة كثيرة. كان هؤلاء الوثنيون يهتفون: أنجدنا يا محمَّد وانتقموا لنا يا آلهتنا من شارل، وعلى الرغم من أنَّ هذه الأسطورة الكثيرة التزويق ظلَّت تُنشد في فرنسا بصورة رئيسة، إلا أنها سرعان ما استأثرت بخيال المسيحيَّة خارج فرنسا وفي وقتٍ مُبكِّر أيضًا، وظلَّت أغنية رولان النصّ الموحّد الذي يدرس في المدارس قرونًا عدَّة والمصدر الأساسيّ منذ الطفولة لوجهة النظر الَّتي يكوّنها الغرب عن العرب والإسلام. وما لبثت هذه الصورة أن أحيطت بالكثير من التفاصيل، فهي لا تنشأ عن مجرَّد الإحساس بالخطر العسكريِّ على أوروبا والاستهانة بالإسلام، وإنَّما تنشأ كذلك عن الفكرة القائلة بأنَّ العرب المسلمين قد أعملوا سيوفهم في المسيحيِّين كافَّة، والفكرة السائدة أنَّ الجيوش الإسلاميَّة الفاتحة كانت تقطّع رؤوس جميع المدنيِّين المسيحيِّين بسيوفها المعوجّة، ومع الأسف شرع الغرب في الاعتقاد بأنَّ الاحتلال العربيَّ الإسلاميَّ للقدس ليس إلَّا ذروة هذا التقطيع المزعوم لرؤوس المسيحيِّين، وكان هذا الذي دفع الصليبيِّين إلى المبادرة لإنقاذها من أيدي من كانوا يسمّونهم بالكفرة عن طريق رموز البطولة الإيجابيَّة للسيف والطبق المسيحيِّين، وقد توافَرت لنا الآن صورة أكثر دقَّة عن الحوافز الحقيقيَّة الَّتي دفعت إلى الحروب الصليبيَّة، ويمكننا رؤية الجدّة في هذه التصحيحات الأكاديميَّة لتاريخنا عن العرب والإسلام من الرأي الذي نادى به أستاذ من إكسفورد في عام 1894 عندما تحدَّث عن ظهور النبيِّ محمَّد، إذ قال: وحلَّت أخيرًا اللحظة الحاسمة التي تحوَّلت فيها تعليماته من مباركة البلاد العربيَّة إلى «لعنة العالم، وعندما شعر بأنَّ قوَّته باتت كافية أمر المتشيعيِّين له بحمل السلاح وفرض الإسلام على جيرانهم بالقوَّة وظهور تيَّار من الخديعة والثأر والانغماس الأنانيِّ» (العصور المظلمة لشارلز أدمان)

وليس من العسير علينا تتَّبع هذه الصورة المركبة عبر القرون ابتداءً بالهزَّة المرعبة الأولى التي وقعت في عهد معركة تور واستمرَّ عداء اللاهوت والدراسات الدينيَّة للإسلام مع تقدّم هذه الدراسات على حالة إن لم نقل إنَّه استمرَّ في نحو مضطرد وتنكر العلماء والأدباء الغربيُّون للإسلام، فرفض مارتن لوثر مثلًا أن يقرأ القرآن ووصمه بمختلف النعوت، وواصل أدباء الغرب الحملة على الإسلام ومبادرته بالعداء ممَّا يظهر بوضوح في الكثير من الكتب التاريخيَّة والأدبيَّة.

استمرَّت هذه الفكرة على قوَّتها حتَّى القرن التاسع عشر، وما زالت تعيش في عقلنا الباطن حتَّى اليوم.

قصة ألف ليلة وليلة

وجاءت موجة جديدة كلَّ الجدَّة من التجارب الخارجيَّة الواقعيَّة لتسير بصورة موازية مع النظرة الباطنيَّة المسيحيَّة تجاه الإسلام ولتستفزّها دافعة بذكريات أوروبا عن المسلمين خطوة أخرى، فقد بات «الأتراك المسلمون» منذ سقوط القسطنطينيَّة عام 1453 يهدِّدون أوروبا، وباتت ديانة الأتراك وعاداتهم وحتَّى ملابسهم مصدر خوف واشمئزاز لكلِّ أوروبا. وقد ظهرت هذه الكراهية بشكل جليّ في مسرحيَّات وكتابات الأدباء الغربيِّين مثل عطيل التي رسمها شكسبير، وأنَّ الدراسات التي قامت بها كلٌّ من جامعتي إكسفورد وكمبردج في مستهل القرن التاسع عشر قصد اكتشاف التراث العلميّ لم تبدِّل من النظرة شيئًا ولم تخلّف المجموعة القليلة من الكتَّاب الكلبيِّين «من الفلسفة الكلبيَّة الشكِّيَّة» أمثال بيير بايل وروجر ويليام، والتي دعت إلى التسامح هذه الكتابات ذهبت أصداء صيحاتها بالتسامح أدراج الرياح في صحراء التعصُّب الأوربيِّ المسيحيِّ.

ولكن ترى بعد أن ضعفت الدولة العثمانيَّة وزال شبح التهديد التركيّ، هل زال معه الحقد والكراهية؟ لقد تغيَّر «الإسلام» بغير ديانة الأتراك والمسلمين يعنى الأُمَّة التركيَّة كما يعنى الهنود أيضًا وكلاهما لم يخلِّفا إلَّا انطباعًا إمَّا انطباع جهل وتخلُّف أو انطباعًا رومانتيكيًا إبداعيًّا يتمثّل في الترف والبذخ الشرقيِّ التركيِّ وظهرت ترجمة كالاند الفرنسيَّة لألف ليلة وليلة عام 1708 لتعقبها «قصص فارسيَّة» و«قصص تركيَّة»، وقد انطبع كثير من الأدباء الأوربيِّين بهذا الطابع أمثال صمويل جوتسون في كتابه راسيلاسي أمير الحبشة وترجمت هذه القصّة إلى الألمانيَّة والإيطاليَّة والهولنديَّة لتنشر الفكرة وتعمِّمها في كلِّ أوروبا، وفي مثل هذا المسرح السياسيِّ والأدبيِّ فهم الإسلام على حقيقته فهمًا صحيحًا ولم يكن يُفلت من هذا التأثير أكبر أساتذة أكسفورد ومدرِّس اللُّغة العربيَّة فيها الذي حمل على الإسلام عام 1784 ناعتًا إيَّاه بالأضاليل.

ونصل الآن إلى القرن التاسع عشر، حيث عاد الغرب ليتصل بالشرق اتصالًا أوثق وبات الترحال لبلاد «الأتراك» هواية أوروبيَّة عُظمى أمثال فولين الفرنسيّ وبير کهارت السويسريّ وريتشارد بيرتون وغيره، كما ارتحل السياسيّ الداهية دزرائيلي عبر أراضي مصر والشرق الأدنى ودون ملاحظات هامَّة نقتطف منها ما يلي: «هناك شيء من السحر في الحياة الشرقيَّة وهو الراحة والاسترخاء».

أو كما يقول هيسكيث لبيرسون «في وسعي أن أقول صادقًا إنِّي نفضت عنِّي في ربوع سوريا وسهولها كلّ طموح شخصيِّ وذلك بعد كلامه وإطرائه على الحياة المترفِّعة عن الشهوات الدينيَّة في الشرق، ونرى طرفًا آخر له نظرة أخرى أمثال أنطوني ترولوب في كتابه جورج ووكر، حيث قال: «سواء أكانوا عربًا أم أتراكًا أم أقباطًا فهم طراز واحد لا يتباين، إنَّهم جميعا ينتمون إلى عنصر واحد مخادع وضيع جبان وهم يتخلَّفون عنَّا كثيرًا، نحن الذين اتَّبعنا تعاليم المسيحيَّة ولكنَّهم يتفوقون علينا في شيء واحد وهو أنَّهم يحسنون الحفاظ على كرامتهم». ولعلَّ هذه الصورة التي رسمها ترولون هي الصورة الشائعة المقروءة عن الشرق، والتي أثَّرت في العالم الناطق بالإنجليزيَّة وكانت نموذجًا من الازدراء الكامن عند الغربيِّين للشرق الذي ما لبث أن أصبح عامًّا شاملًا في السنوات اللاحقة.

ولعلَّ مذكِّرات مارك توين التي نشرها 1867 عن نزهاته في أوروبا والبلاد المقدَّسة تعطي لمحات رائعة عن الصور التي كان يحملها الغرب عن العرب حتَّى مئة عام.

وإن كانت نزهات توين تتَّسم بطابع الشفقة والرغبة الملِّحة لتخليص الشعوب المضطهدة (ريتشارد ميرفون: «اليهود والغجر والمسلمون» لندن 1898 (2) مارك توين «أبرياء في الخارج» أمریکا 1869) ولكنه لا يستطيع أن يتخلَّص من رواسب صليبيَّته، وظهر ذلك جليًّا في وصفه رحلته للقدس، فقال «وكان الأثر الرائع الذي استهوانا جميعًا السيف القديم البسيط الذي كان يستعمله ذلك الصليبيُّ الكبير «جودفري بلون» الذي بات يُدعى بجودفري ملك القدس وليس ثمَّة من فصل في دنيا المسيحيَّة يستهوي الناس كهذا السيف، فهو يستثير في عمل كلّ إنسان جميع الذكريات التي ظلَّت هاجعة فيه عن الحروب المقدَّسة ويعمِّر أفكاره بصور الصليبيِّين لابسي الدروع والجيوش الزاحفة والمعارك والحصارات المفروضة.

وليس في وسعي أن أنسى سیف جودفري القديم هذا بعد اليوم، وقد جربته في شخص مسلم فمرّ فيه كما يمرّ في العجين، وتسلطتُ على روح الصليبيِّين ولو كانت لدى مقبرة قريبة لوددتُ أن أقضي بهذا السيف على كلِّ من في القدس من الكفرة (2).

ويتابع توين هذا كلامه «كنت أتوق في صباي لو كنت عربيًّا من أبناء الصحراء، وكانت لي مهرة جميلة أدعوها سليمًا أو محمَّدًا يا لها من روح متعصِّبة خبيثة».

هذا مارك توين المثقَّف المتحرِّر من أفكار التعصُّب يقول هذا، فما بالك بعسكرهم وجهّالهم. ورغم مُضيِّ الزمن، فإنَّ الروح هي الروح. فقد لاحظ السير ريتشارد بيرتون بعد نحو ثلاثين عامًا أنَّه بالرغم من ظهور روح جديدة للتقصّي والبحث في الغرب عن الإسلام، فإنَّ الحزازات القديمة التي خلّفتها الحروب الصليبية والأضاليل الشائعة عن المسلمين كانت لا تزال مسيطرة وغالبة».

واستمرَّ هذا الكره البغيض لينمو مع كلِّ مرحلة جديدة من مراحل التغلغل الغربيِّ وأدَّت مذابح 1860 في الشرق الأدنى، والتي لا سابقة لها في التاريخ الإسلاميِّ إلى الإبقاء على الروح الصليبيَّة بالرغم من أنَّ الحقيقة الواقعة، وهي أنَّ الدوافع إليها يعود إلى السياسات الدوليَّة لبريطانيا وفرنسا وسرعان ما لحقت فظائع الأتراك في البلقان، وكانت الدوافع الرئيسية لاضطرابات الإسكندريَّة ومن ثمَّ ضربها بالمدافع عام 1881 هي نفس الدوافع السابقة.

وبدأت مرحلة اتصال مباشرة وبين مجموعات بشريَّة كبيرة بين الجنود البريطانيِّين والمصريِّين، مما أنبت ثمارًا جديدة من الكراهية وأدَّى مقتل غوردون وجنوده في الخرطوم على أيدي مسلمي «دراويش المهدى» إلى خلق انطباعات جديدة في العقل العام البريطانيِّ الذي كان مسيطرًا ومسيّرًا للسياسة العالميَّة.

وكانت الصور والآراء التي حملها هؤلاء الرجال المحتلُّون عن الوطن العربيِّ إلى سفر ضخم من الرأي العام البريطانيّ سلبيَّة منطوية على الزراية والحديث المتعارف عليه لهؤلاء الجنود «الأسواق القديمة المعتمة النذرة والذباب والحرارة والمرض وتجار التحف والهدايا المخادعين وقطاع الطرق اللَّيليِّين والجماهير الغاضبة في النهار»، وهكذا بانت الصورة الغربيَّة الشاملة عن الوضع أكثر تعقيدًا واضطرابًا وتناقضًا مع مرور الزمن.

إلى أن جاءت الحرب العالميَّة وبدأت فكرة بدو الصحراء وسحر جو المنطقة والتفاهم التامّ المنسجم مع المطلق بين البدوي وجوه الصحراويِّ تثبُت في أفكار الغربيِّين وتنمو، وما لبِثَت أن تعثَّرت هذه الفكرة إلى حدٍّ طاغٍ على يد لورنس ولا ريب أنَّ الأثر الرئيسي الذي تركته كتابات هذا الرجل والأثر الضخم الذي رسّخ في عقول الغربيِّين هي السحر المطلق في الشرق وتفاهة وسحطيَّة الشرقيِّين ولم يقتصر تأثير الملك غير المتوّج على الرأي العام الأوروبيِّ بل تعدَّته إلى القارَّة الأميركيَّة، وباتت صور الشبح العربيِّ والحريم هي الصورة الراسخة واستمرَّ هذا التعقيد والكره لعصورنا الحاليَّة، وذلك واضح من كتابة التايم إبَّان أزمة السويس عام 56 كتبت تقول: «انطلق جيش مدهش، تحفّزه قوى الإسلام الدافعة هادرًا من الجزيرة العربيَّة، فلم يتوقَّف إلَّا على مقربة من نهر اللوار في فرنسا على أيدي شارل مارتل، وتراجع المسلمون لينغمسوا في حياة اللهو بين المسك والإماء ولتدبّ المنازعات بينهم، ولكنَّهم ما لبثوا أن وحّدوا صفوفهم وقد أثارت جنونهم الصلبان الحمراء تغزو بلادهم ليحطموا ثلاث موجات من الصليبيِّين. وتمكَّن الغرب أخيرًا من ردِّ المسلمين، ولكنَّه لم يستطع طرد ذكريات ألف عام من الخوف المفزع.

دور لورنس

وقد أوفدت الحكومة الأميركيَّة لويل توماس المحاضر في جامعة برتستون عام 1917 إلى أوروبا ليكتب تاريخًا عن الحرب العالميَّة بطريقة تغري الشعب الأمريكيّ بدخولها وألقى توماس نظرة على خنادق الجبهة الغربيَّة، فقرَّر أنَّ ليس في هذه الجبهة من الرومانتيكيَّة والسحر ما يدعو إلى بعث الحماس في نفوس الأمريكيِّين لدخول الحرب وانتقل إلى أوروبا بمساعدة جون بوخان من رجال الاستخبارات الإنجليزيَّة إلى جبهة الجنرال اللنبي في الشرق علّه يعثر على مادة أفضل وما لبِث بعد قليل أن التقى بلورنس، حيث أدرك فوراً أنَّه التقى بشخصيَّة تاريخيَّة، ولكن ما لبثت أن عُقدَت الهدنة وعاد توماس إلى بلاده وشرع في 9 - 3 - 1919بفتح مرسم المحاضرات التصويريَّة بسلسلة أطلق عليها اسم «مع لورنس في بلاد العرب» ولم تكن هذه المحاضرات سوى مجموعة من الصور التي تمثّل اطِّراد الجياد والإبل ومجموعات من الحريم وراء الشيخ والأماكن المقدَّسة المسلوبة من أيدي الغربيِّين وما لبثت هذه المحاضرات أن انتقلت إلى حدائق ميدان ماديسون وامتدَّ العرض لمدَّة عام كامل وما لبث الشريط أن انتقل برجاء خاصٍّ إلى لندن ليعرض في حدائق كوفنت في 8 - 9 - 1919 أمام الحشود الضخمة من النظارة، ونظرًا لما لاقته هذه الصور من إقبال فقد حثَّ لويد جورج توماس على الانتقال بمحاضراته في جولة يطوف حول العالم وقد شاهد الشريط ملايين الناس الأوروبيِّين وعرض أكثر من ألفي مرَّة، وانتقلت مع هذه العروض صورة العربيِّ المسلم التافه الذي لا همّ له سوى الحريم والقهوة والجياد والاسترخاء في العيش، وإنَّه رجل الصحراء الذي لا يعرف مسكنًا له وإنَّه يصف الشريعة التي يريدها، والتي تكون في جوهرها كراهية المجتمعات المدنيَّة المنظَّمة وكانت الصورة المضيئة الماثلة في عقل الغربيِّ ولعلَّ هذا هو الأهمّ.

إنَّه كان هناك نوع من الرونع الإيجابيِّ وهو عنصر الإعجاب الرومنطيقيِّ بصعاليك الصحراء.

ولقد لعبت أفكار لورنس الدور الرئيس في التوجيه الفكريِّ والسياسيِّ الأوروبيِّ عن الشرق المسلم، وظلَّ المرجع الذي لا يبارَى في الحديث عن العرب الذي سرعان ما ظهر هذا الدور في السياسة الغربيَّة الرسميَّة.

ولقد أوضح لورنس كثيرًا بعض خصائص المجتمع العربيِّ القبليِّ آنذاك، وذكر أنَّ موقف العرب من أيِّ فكرة موقفًا متأرجحًا كالخيط المتذبذب كما أعطى صورة مبهتة عن العقليَّة العربيَّة التي تقوم على أساس القبيلة والنزعة الفرديَّة وعدم الرغبة بالتعاون، حيث قال: «إنَّ الوحدة العربيَّة هي فكرة إنسان مجنون وأنَّ ما أراه من سبيل هو قيام مجموعة من الدول الصغيرة، وأنَّ العرب يتحدَّثون كثيرًا عن الوحدة، ولكنهم لن يتولّوا تحقيقها أبدًا»، وكان أن نصح حكومة صاحبة الجلالة باعتماد السياسة البريطانيَّة في الوطن العربيِّ لجماعة نبلاء الصحراء الشيوخ. وعلى الشخصيَّات الثريَّة النبيلة في المدن طالما أنَّ هؤلاء غالبًا على استعداد للتعاون مع بريطانيا وساستها وقد صحَّ هذا القول بالنسبة للسياسة البريطانيَّة في الجنوب والخليج العربيَّيْن.