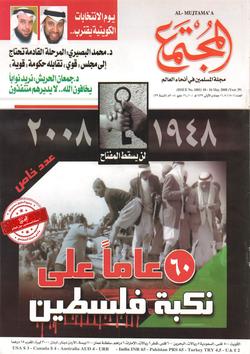

العنوان «دولة يهودية» في فلسطين.. باطلة وفق القانون الدولي!

الكاتب السيد مصطفي أبو الخير

تاريخ النشر السبت 10-مايو-2008

مشاهدات 15

نشر في العدد 1801

نشر في الصفحة 20

السبت 10-مايو-2008

قرار التقسيم باطل قانونا لمخالفته قواعد القانةن الدولي، وميثاق الامم المتحدة في أحكام الوصايا الدولية ...وما بُني على باطل فهو باطل.

تاريخ فلسطين خلال العصور القديمة يدحض الادعاءات الصهيونية بأن لهم حقوقًا تاريخية في أرضها

بطلان قيام دولة يهودية في فلسطين يجعل لأهل فلسطين حق الدفاع الشرعي (المقاومة) طبقًا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة

معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيوني باطلة لأنها تخالف التزامات وقرارات الأمم المتحدة

يتردد على الصعيد الدولي حاليًا في كافَّة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وحتى في الدوائر الدبلوماسية على أعلى المستويات، مصطلح (قيام دولة يهودية في فلسطين)، وهو مطلبٌ صهيونيٌ بدأ يتكرر مؤخرًا بسبب خشية الصهاينة من القنبلة الديموجرافية الفلسطينية، وتوقُّع أغلبية سكانية فلسطينية في غضون عام ٢٠١٠ م.

ورغم كل ما يحدث على أرض الواقع من اعترافاتٍ وعلاقاتٍ دوليةٍ ودبلوماسية مع الكيان الصهيوني على مدى ما يربو على النصف قرن؛ إلّا أنَّ ذلك لم ولن يطمسْ الحقيقة، أو يغير منها شيئًا.

فهذا الكيان الغاصب وهذه العصابات المجرمة لن تكون لها «دولة» فهي باطلةٌ شرعًا وقانونًا، وطبقًا لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات في القانون الدولي التقليدي والمعاصر، وهو بطلانٌ مطلقٌ لا يصحِّحه التعامل معه والاعتراف به من قِبَل المجتمع الدولي، ولا يجوز حتى الاتفاق على مخالفته.. ويمكن دحض الادعاءات الصهيونية بأنَّ لهم حقوقًا تاريخيةً في فلسطين بتعقُّب تاريخ فلسطين خلال العصور القديمة، على النحو التالي:

-في عام ٤٠٠٠ ق. م: أسمتها الكتب الدينية المكتوبة على الأعمدة البابلية (مارتو)

أي الأرض الغربية؛ لأنَّها تقع غرب بابل.

-عام ٣٠٠٠ ق. م: أطلقوا عليها اسم (أمور). أي أرض الأموريين وهم أجداد العرب. -عام ٢٧٥٠ ق. م: وحدها مع سورية سرجون الأول الأكادي الكبير.

-عام ٢٠٠٠ ق. م: أصبحت تسمَّى أرض كنعان وبقيتْ حتى عام 950 ق.م. حين استولى اليهود على قسمٍ منها كدخلاء بعد مائة عام من الحروب الطويلة.

- عام 722 ق.م.:وحَّد سورية (فلسطين منها) مرة أخرى سرجون الثاني

- من عام ٦٠٥ إلى ٥٨٦ ق. م: حطم «نبوخذ نصر» دولة يهوذا وأعادها إلى بيئتها الطبيعية، وسبى بقية اليهود إلى بابل، وحاول دمجهم في المجتمع البابلي.

عام 331 ق.م.: وحَّد الإسكندر الأكبر الأجزاء السورية، ومنها فلسطين.

-عام ۱۹۸ ق. م: قامتْ المملكة السورية السلوقية، التي تشمل جميع تلك الأرض حتى مجيء الرومان.

-عام ٦٣ ق. م فتح الرومان بقيادة «بومباي» سورية، وجعلوها ولاية رومانية ومنها فلسطين.

-عام ٧٠ ميلادية: هدم «تيتو» الروماني الهيكل وشرد ما تبقى من اليهود، وظلت تحت حكم « روما » حتى ٦١٤ ميلادية.

- عام ٦٣٨ ميلادية: فتحها عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، وبقيَتْ موحدة مع سورية حتى مجيء أول حملةٍ صليبيةٍ.

-من عام ١٠٩٩ م حتى ۱۱۸۷ م: «حرَّرها صلاح الدين الأيوبي» من الاحتلال الصليبي الأوروبي ثم وحدها مع أمها سورية، وظلَّتْ هكذا حتى مجيء الأتراك.

- عام ١٥٦٦ ميلادية: أتى الأتراك ومكثوا فيها حتى عام ١٩١٦ م عندما احتلها الحلفاء، وقسموا سورية إلى ستِّ دويلاتٍ بموجب معاهدة (سايكس - بيكو) لتسهيل استعمارها، وكي لا تقوى هذه الأمة (الإسلامية والعربية) على الدفاع عن نفسها بعد هذا الاعتداء.

وتلك المراحل التاريخية التي مرَّتْ بها فلسطين على مرِّ الدهور وكل العصور تنطق بكل ما فيها؛ بل وتصرخ بأنَّها «عربيةٌ إسلاميةٌ وليستْ صهيونيةٌ ».

ويمكن إجمال الوضع القانوني الدولي لفلسطين عندما أُنشِئَتْ منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ م، بأنَّ فلسطين كانتْ تتمتع بمقومات الشخصية الدولية؛ لأنّها كانت خلال مرحلة «عصبة الأمم» المنظمة الشرعية الدولية في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. تحت الانتداب فئة (أ) مثلها في ذلك مثل كل من: العراق وسورية ولبنان والأردن.

والتكييف القانوني لهذه الطائفة من طوائف الانتداب الثَّلاث التي أنشأتها عصبة الأمم، أي الأقاليم التي تخضع للانتداب فئة (أ) أنَّها بلغتْ تطورها السياسي الذي يؤهلها للاستقلال الكامل، لكنَّها لا تباشر اختصاص الدولة بذاتها، بل تنوب عنها في ذلك الدولة المنتدبة وهي إنجلترا في حالة فلسطين.

معاهدات.. باطلة قانونًا!

وتعدُّ المبادرات ومعاهدات السَّلام التي أُبرمتْ بين العرب والكيان الصهيوني «باطلة» وِفق الرأي القانوني، وذلك لما يأتي:

١- أرض فلسطين كلَّها وقف إسلامي لا يجوز لأحد التصرف فيها منفردًا حتى لو كان هذا التصرف صادرًا من الفلسطينيين أنفسهم؛ فهذه الأرض ملك كافَّة المسلمين في العالم كله، ولا يجوز التصرُّف فيها؛ لأنَّها أرض مباركة فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين وهمزة الوصل بين «مكة» و «المدينة المنورة».

٢- القاعدة الأساسية في القانون الدولي أنَّ معاهدات الصلح لا يمكن أن تكون وسيلةً لاكتساب الأقاليم، نتيجةً لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية م (٤/٢) من ميثاق الأمم المتحدة.

3- تعارض معاهدة الصلح المتضمنة لتنازلاتٍ إقليمية مع المادة (۱۰۳) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنصُّ على أنَّه: «إذا تعارضتْ الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة - وفقًا لأحكام هذا الميثاق- أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

ولذلك فإنَّ كافة معاهدات الصلح التي أبرمها العرب مع الكيان الصهيوني باطلةٌ في نظر ميثاق الأمم المتحدة؛ لأنَّها تعارض الالتزامات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

4- بطلان معاهدات الصلح التي تؤدي إلى تنازلاتٍ إقليمية طبقًا للمادة (٥٢) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام ١٩٦٩ م، التي تنصُّ على أنه «تعد المعاهدة باطلة بطلانًا مطلقًا إذا تمَّ إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة، واستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

ومما لا شكَّ فيه أنَّ معاهدات الصلح بين العرب والكيان الصهيوني تدخل في دائرة البطلان المطلق المنصوص عليه في هذه المادة؛ لأنَّ أغلبها أُبرِم تحت تهديد الاحتلال العسكري، فعقب كلُّ هزيمةٍ للعرب كانتْ تظهر مبادرةٌ سلميَّةٌ جديدة، وهو ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين؛ مخالفًا بذلك المبادئ العامة (القواعد الآمرة) في القانون الدولي العام، وكذلك مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة..

وهذا ما نصَّتْ عليه المادة (٥٣) من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات عام ١٩٦٩ م. والتي تنص على أنَّه تعد المعاهدة باطلة بطلانًا مطلقًا إذا كانتْ وقت إبرامها تتعارض مع قاعدةِ آمرة من قواعد القانون الدولي العام.. وتعدُّ قاعدة آمرة في القانون الدولي العام كلّ قاعدة مقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة، ولا يجوز الإخلال بها، أو تغييرها إلا بقاعدةٍ لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي ذات صلة بها..

وعلى هذا، فكلُّ المعاهدات التي أُبرِمَت بين العرب والكيان الصهيوني -وحتي الفلسطينيين- طبقًا للقواعد السابقة تعد باطلة طبقًا لقواعد القانون الدولي.

وتؤكد المادتان (٦٤) و (٧١) من قانون المعاهدات استحالة تطبيق معاهدات الصلح التي تتضمن تنازلاتٍ إقليمية، أو حقوقًا إقليمية لبطلان هذه المعاهدات بسبب مخالفتها لقاعدة تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها...

حيث تنص المادة (٦٤) على أنَّه: «إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام، فإنَّ أي معاهدةٍ قائمةٍ تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها»..

وتنصُّ المادة (۷۱) على إبطال أي معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، حيث تنص على أنه:

أولًا: في حالة المعاهدة التي تعدُّ باطلة طبقًا للمادة (٥٣) يكون على الأطراف:

-أن تزيل بقدر الإمكان آثار أيّ عملٍ تم استنادًا إلى أي نصٍ يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة.

- أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الآمرة.

ثانيًا: في حالة المعاهدة التي تُعدُّ باطلة، وينتهي العمل بها طبقًا للمادة (٦٤) يترتب على إنهائها:

- إعفاء الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

- عدم التأثير على أي حق أو التزام أو مراكز قانونية للأطراف تم نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهائها، بشرط أن تكون المحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهينة اتفاقها مع القاعدة الآمرة الجديدة.

عدم شرعية الاحتلال: لقد استعملتْ العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة القوة للاستيلاء على أرض فلسطين، بدعمٍ غربيٍ من بريطانيا و الولايات المتحدة برغم وجود مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة في القانون الدولي التقليدي والمعاصر، وفي الفقه والقضاء الدوليين، وقد استقرَّ العمل به ومفاده: يقصد بمبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة (عدم مشروعية الاستيلاء أو بسط السيادة على إقليم إحدى الدول، أو على جزء منه عن طريق الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد باستخدامها) مما يجعل وجود العصابات الصهيونية في فلسطين وجودًا غير شرعي وباطلًا، مهما طال الزمن:

وتم التآمر بسوء نية بين كل من «العصابات الصهيونية» في فلسطين و بريطانيا (الدولة المنتدبة في عهد العصبة والوصية في ميثاق الأمم المتحدة) لأرض فلسطين، خلافًا لما يقضي به مبدأ حُسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية الوارد في ميثاق الأمم المتحدة المادة (۲/۲) مما يزيده على البطلان بطلانًا فيجعله مطلقًا، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

قرار التقسيم.. باطل

أيضًا فإنَّ القرار رقم (١٨١) لعام ١٩٤٧ م أو ما يطلق عليه (قرار التقسيم) باطلٌ ومخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي؛ لأنَّ الأمم المتحدة عامةً والجمعية العامة خاصةً لا تملك أن تعطي أرضًا لأحد؛ لأنَّها ليستْ مالكةً لها. كما أنَّها لا تصدر قراراتٍ ملزمة إلا في حال إخفاق مجلس الأمن في ذلك نتيجة «الفيتو» وهذا لم يحدث. ولم يكن الاتحاد من أجل السِّلم قد نشأ بعد. لذا فإنَّ كل ما يصدر عن الجمعية العامة مجرد توصياتٍ غير ملزمة.

وبتحليل عملية التصويت على القرار رقم (۱۸۱) يتضح أن ثلاثًا وثلاثين دولة وافقتْ عليه، بينما رفضته ثلاث عشرة دولة معظمها من الدول الإسلامية، وامتنعتْ عن التصويت عشر دول، وإمعانًا في التضليل كانتْ بريطانيا من ضمن الدول الممتنعة عن التصويت، وقد رفض العرب هذا القرار وقبلته العصابات الصهيونية.

ومما يدلُّ على ضعف الأساس القانوني لقرار التقسيم وموقف الدول المؤيدة له أنَّ العرب عندما رفضوا القرار طالبوا بعرض المشكلة على محكمة العدل الدولية؛ ولكن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفييتي، أدَّتْ إلى رفض الجمعية العامة الاقتراح بأغلبية واحد وعشرين صوتًا.

أيضًا قرار الأمم المتحدة بقبول « إسرائيل » عضوًا بها يؤكد أنَّ المنظمة الدولية لا تعترف للكيان الصهيوني إلّا بالإقليم الذي حدده لها قرار التقسيم رقم (۱۸۱) رغم بطلانه قانونًا لمخالفته قواعد القانون الدولي «الآمرة» وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في أحكام الوصاية الدولية، ومن قبل عهد عصبة الأمم في أحكام الانتداب، ما يعني بطلان كافة الآثار المترتبة عليه. فما بني على باطل فهو باطل.

الأقليات.. حماية لا دولة

وهناك أمرٌ آخر يدعيه الصهاينة، وهو أنَّهم أقلية والقانون الدولي يحمى حق الأقليات. وهذه أيضًا دعوى باطلة؛ لأنَّ القانون الدولي يحافظ على الأقليات عن طريق الاتفاقيات التي تحفظ لهذه الأقلية حقوقها داخل إطار الوطن الذي تعيش فيه، وليس بإقامة دولة وتقسيم الوطن الواحد إلى دولتين.

والوسائل التي حدَّدها العمل الدولي لحماية الأقليات يمكن حصرها في ثلاثنقاط:

1- اتفاقيات حماية الأقليات: والحماية التي تتضمنها تلك الاتفاقيات هي حماية الحياة، وضمان الحرية الفردية والحرية الدينية، والمساواة المدنية والسياسية، واحترام ذاتية الأقلية بالسماح لها بحرية استعمال لغتها، وبحقوقها الخاصَّة في الأمور الثقافية والتعليمية.

٢- يرى البعض نقل الأقليات عبر إجراء اتفاق: ولكن هذا إجراءٌ مؤلِمٌ لا يجوز اللجوء إليه إلا في الضرورة القصوى، ومن أمثلة ذلك بروتوكول القسطنطينية، اليوناني البلغاري في ٢٩ سبتمبر ۱۹۱۳ م.

والنَّقل هنا يختلف تمامًا عن الهجرة غير الشرعية للصهاينة إلى فلسطين بعد صك الانتداب البريطاني عليها؛ وذلك لأنَّ الدولة التي تستقبل هجرة الأقلية لا بدَّ وأن يكون بين رعاياها والأقلية المهاجرة إليها رابطة عنصرية، ولسنا بحاجة إلى أن نؤكِّد أنَّ سكان فلسطين عرب منذ زمن بعيد..

3- كما أنَّ الصهاينة المهاجرين ليسوا من أحفاد اليهود الذين كانوا يقيمون في فلسطين، بل هم عرقٌ غير العرق تمامًا.

وهذه حقيقةٌ لا ينكرونها وهي ثابتة إنثربولوجيًا وتاريخيًا، ولا تجمعهم باليهود الموزعين على مختلف دول العالم أية رابطة، فهؤلاء «صهاينة» وليسوا يهودًا.. ويوجد فارق كبير بينهما، فالصهيونية «مذهب سياسي» واليهودية «دين سماوي» تمَّ تحريف تعاليمه، ولكن يبقى معتنقوه أتباع دين سماوي، أمَّا العصابات الموجودة حاليًا في فلسطين المحتلة فهم صهاينة أتباع مذهب سياسي وليسوا من اليهود حيث يوجد فرق بينهما.

والواقع أنَّ اليهود تمتعوا بالحماية المطلوبة للأقليات في القانون الدولي، بناءً على نصوصٍ صريحة وردت في المعاهدات التي أُبرمتْ بعد الحرب العالمية الثانية منها معاهدة فرساي عام ١٩١٩ م، خاصة في المادتين (١٠) و (۱۱) منها.

وتفتقر هذه العصابات الصهيونية للعنصر الاجتماعي للأمة الذي يقوم على محورين هما:

- الاشتراك في ذكرياتٍ واحدة مضتْ: سواء أكانتْ مبهجةً: كالانتصار في الحرب أم محزنةً: كالهزيمة، أو الكوارث الطبيعية.

- الاشتراك في الذكريات القومية الحاضرة: فلا يمكن القول بأنَّ أفراد العصابات الصهيونية الموجودة حاليًا في فلسطين المحتلة ينتمون إلى جنسٍ واحد؛ لأنَّ الجنس معناه الوحدة في الأصل والمنشأ، وهو ما لا يتوافر في هؤلاء الصهاينة فلا تجمعهم لغة واحدة ولا تاريخ مشترك، ما يعني أنَّهم لا يتوافر لهم أي مقوم من مقومات تكوين الأمة، ولا أي عنصر من عناصر القومية، فالصهيونية فكرةٌ ضالة تقوم على الخيال ونسيج الوهم، كما أنَّهم لم يكن لهم إقليم يجمعهم، أو يجمع أغلبيتهم، حتى يطالبوا بأن تصبح لجماعتهم دولة على زعم أنهم أمة!

المقاومة مشروعة

ترتيبًا على ما سبق يتضح أنَّ قيام دولة يهودية في فلسطين باطلٌ بطلانًا مطلقًا في القانون الدولي التقليدي والمعاصر، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، وكافّة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية؛ ما يجعل لأهل فلسطين حق الدفاع الشرعي (المقاومة) طبقًا للمادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة.

ولا يحق للعصابات الصهيونية في فلسطين حقّ الدفاع الشرعي كما يدَّعون زيفًا وبطلانًا، وذلك إعمالًا للقاعدة القانونية المستقرَّة في كافة النظم القانونية والقضاء الجنائي الدولي التي تنصُّ على أنَّه لا دفاع شرعيًا ضد دفاعٍ شرعيٍّ....

لذلك، فلا مشروعية للكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة، ولا يجب التعامل معه على أنَّه دولة بل مشروع استعماري محكومٌ عليه بالفناء؛ لأنَّه ضد حركة التاريخ.