«طالبان» في الهند.. دبلوماسية دينية ترسم المستقبل

في خضم التحولات

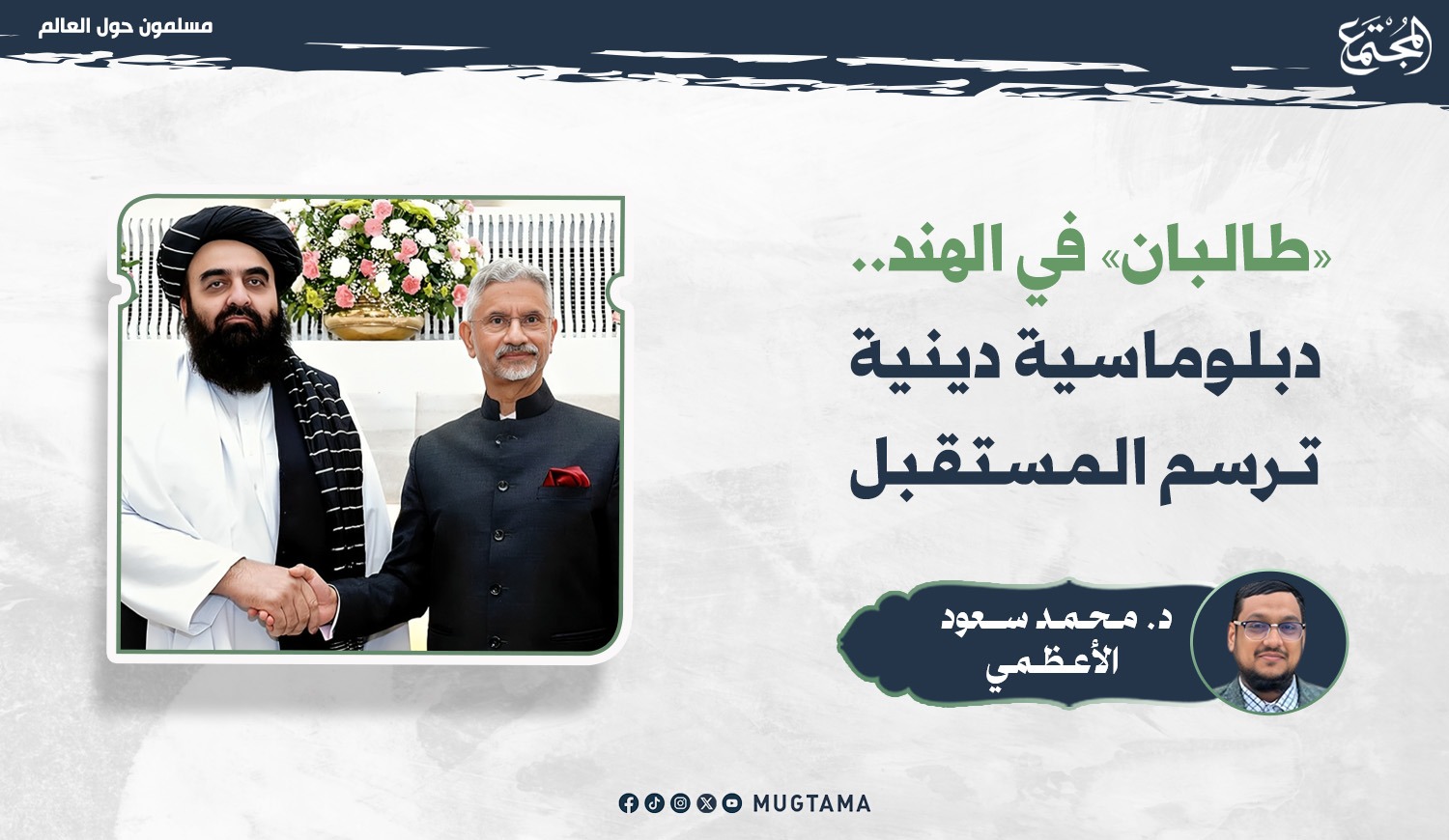

السياسية والدبلوماسية التي تشهدها أفغانستان والهند، زار وزير خارجية «طالبان»

مولانا أمير خان متقي الهند، حيث التقى مع وزير الخارجية الهندية، وأجريا مقابلات

صحفية مشتركة، وبعد ذلك في 11 أكتوبر 2025م، قام مولانا متقي بزيارة دار العلوم

بديوبند، أعرق المدارس الإسلامية في شبه القارة الهندية، في خطوة وُصفت بأنها

الأكثر رمزية ودلالة منذ تولي «طالبان» الحكم في كابول عام 2021م، وأثارت هذه

الزيارة اهتمام الأوساط الدينية والسياسية على حد سواء.

الزيارة جاءت

بعد أعوام من الفتور في العلاقات بين الهند وحركة «طالبان»؛ إذ كانت نيودلهي من

أكثر العواصم تحفظًا في التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، ووصفت الحركة في

مراحل سابقة بأنها «تنظيم إرهابي»، لكن الزيارة الأخيرة بدّدت جزءًا من هذا

الجدار، وأظهرت تحولًا ملموسًا في الموقف الهندي؛ إذ سمحت السلطات للوزير الأفغاني

بالدخول، ووافقت على برنامج زيارته كاملة، بل اتبعت تعليماته الأمنية حين طلب منع

الصحفيات النساء من حضور المقابلات الإعلامية؛ الأمر الذي أثار ضجة واسعة في

الأوساط الإعلامية والسياسية الهندية.

رأت بعض الصحف

الليبرالية في الهند في هذا الموقف رضوخًا غير مبرر من الحكومة لمتقي، بينما دافع

آخرون عن القرار باعتباره إجراءً احترازيًا مؤقتًا، هدفه إنجاح الزيارة وتجنب أي

توتر دبلوماسي مع كابول، ومع ذلك، لا شك أن الحدث مثّل نقطة تحول في الخطاب الرسمي

والإعلامي تجاه «طالبان»، إذ لم تعد الحركة تُقدَّم بصفتها مجرد فاعل أمني، وإنما

كيان سياسي يمكن التفاهم معه.

ديوبند الجذر الروحي لـ«طالبان»

الزيارة لم تكن

سياسية فحسب، كما أشار مولانا متقي نفسه قبل مغادرته كابول، إذ قال: «ديوبند مركز

كبير للعالم الإسلامي، وأفغانستان وديوبند مرتبطان ارتباطًا روحيًا قديمًا، ونحن

نرغب في أن يأتي طلابنا للدراسة هنا أيضاً».

دار العلوم

ديوبند، التي تأسست عام 1866م، ليست مجرد مدرسة دينية هندية، بل مدرسة فكرية

عالمية أثّرت في تشكيل الوعي الإسلامي في آسيا الوسطى وشبه القارة، بل وحتى في

العالم العربي، فالفكر الديوبندي الذي نشأ في رحمها امتد إلى أفغانستان وباكستان

وبنغلاديش، وأسهم في تكوين مدارس كبرى على نهجها، أبرزها دار العلوم حقانية في

ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية، التي خرجت كثيرًا من قيادات «طالبان» لاحقًا.

المؤسس الأول

لتلك المدرسة الشيخ عبدالحق الحقاني، كان من خريجي دار العلوم ديوبند ومعلميها قبل

تقسيم الهند عام 1947م، ومن بعده، واصل ابنه مولانا سميع الحق النهج ذاته، حتى صار

يُعرف في الأوساط الأفغانية باسم «أبو طالبان»، نظرًا إلى الدور الكبير الذي مارسته

حقانية في تكوين وتربية الجيل الأول من قيادات الحركة.

من هنا، لا تبدو

زيارة أمير خان متقي إلى ديوبند حدثًا طارئًا، بل عودة إلى الجذر المعنوي الذي

استمدت منه الحركة رؤيتها الدينية والتعليمية.

ففي قاعة

المكتبة الدائرية لدار العلوم، جلس الوزير الأفغاني إلى جانب مولانا مفتي أبو

القاسم النعماني، رئيس الدار، حيث قرأ حديثًا من كتب السُّنة، وتلقى إجازة في

الرواية عُرفت باسم «سند الحديث».

وبموجب هذه

الإجازة، أصبح يحق له أن يُلقّب بـ«القاسمي»، نسبة إلى الإمام محمد قاسم

النانوتوي، مؤسس دار العلوم ديوبند، ليُعرف رسميًا منذ ذلك اليوم باسم مولانا أمير

خان متقي القاسمي.

ذلك المشهد،

البعيد عن السياسة في ظاهره، كان رمزًا عميقًا للصلة التاريخية والعقيدية بين

ديوبند وكابول، وبين العلم الشرعي والسياسة الواقعية، إنه مشهد يلخص العلاقة

المعقدة بين الإيمان والسلطة، وبين التعليم الديني التقليدي والواقع السياسي

المتغير.

بين كابول ونيودلهي دبلوماسية جديدة برائحة التاريخ

الهند، التي

كانت ترى في «طالبان» خطرًا أمنيًا منذ التسعينيات، تجد نفسها اليوم تتعامل معها

كأمر واقع، فبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أصبح من الصعب تجاهل سلطة الحركة

على الأرض.

وبينما احتفظت

نيودلهي بموقف رسمي حذر، فإن قنوات غير معلنة ظلت تعمل، خصوصًا في المجالات

الإنسانية والتجارية والتعليمية.

زيارة متقي جاءت

في هذا السياق، إذ التقى خلال وجوده في الهند بعدد من الشخصيات الرسمية، في إطار

مساعٍ لإعادة فتح قنوات التعاون التجاري والسياسي بين البلدين.

وقال في تصريح

مقتضب للصحفيين قبل مغادرته ديوبند: نريد تعزيز التواصل بين الهند وأفغانستان،

فطلابنا يأتون إلى هنا لدراسة العلوم والهندسة، وكذلك العلوم الدينية، وهذا

التواصل العلمي والثقافي يجب أن يستمر.

ويرى مراقبون أن

اختيار ديوبند كوجهة أولى في الزيارة لم يكن عشوائيًا؛ فالحركة تسعى إلى إعادة

تأهيل صورتها الدينية في العالم الإسلامي، وإظهار ارتباطها بجذور علمية أصيلة لا

بالعنف المسلح وحده، في حين تريد نيودلهي أن تُظهر قدرتها على التعامل المرن مع

واقع أفغانستان الجديد من دون اعتراف رسمي بالنظام الحاكم.

وفي الجانب

الآخر، برزت ردود فعل متباينة داخل الهند؛ إذ عبّر بعض المثقفين عن قلقهم من البعد

الأيديولوجي للزيارة، واعتبروها تغلغلًا ناعمًا للفكر الديني المحافظ، بينما رأت

أوساط أخرى أن اللقاء يمثل أفضل شكل من أشكال الدبلوماسية الهادئة، لأنه جمع بين

التواصل الثقافي والاعتراف الواقعي.

وبين الرأيين،

بقي المشهد الأوضح أن الزيارة أعادت إلى الواجهة النقاش حول هوية الهند في تعاملها

مع الجوار الإسلامي، وكيف يمكن للدين والتعليم أن يصبحا جسرًا لا حاجزًا بين

الشعوب.