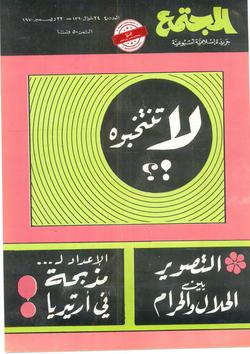

العنوان التصوير بين الحل والتحريم

الكاتب الدكتور محمد سليمان الأشقر

تاريخ النشر الثلاثاء 22-ديسمبر-1970

مشاهدات 71

نشر في العدد 40

نشر في الصفحة 16

الثلاثاء 22-ديسمبر-1970

التصوير بين الحل والتحريم

بقلم فضيلة الشيخ محمد الأشقر

«انصرف الفنانون المسلمون إلى استخدام التشكيل النباتي والتزين بالخط العربي والنقش الهندسي، وكل ذلك بسبب ما يعلمون من تحريم الإسلام للتصوير»

· سبق أن نشرنا في العدد الماضي رسالة لأحد القراء يسأل فيها عن حكم الصورة في الإسلام، وقد تفضل فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأشقر بتقديم هذا البحث الضافي في هذا الموضوع، نرجو أن يكون فيه إجابة لكل متسائل حول هذا الأمر الذي يهم كل مسلم.

يتعرض العلم الإسلامي والحقائق الشرعية من أوائل هذا القرن إلى عاصفة من التحريف يثيرها فريقان: الفريق الأول قوم ساءت نيتهم تجاه الإسلام، فهم ينتمون بقلوبهم إلى المبادئ والديانات التي تُعادي الإسلام، فلبسوا جلود الحملان على قلوب الذئاب، وسلَّطوا على الإسلام سيولًا من سهام التشكيك والهزء أضعفوا بها قيمة الإسلام في نفوس كثير من أهله، وهذا الفريق هم القسم الأكبر من المستشرقين والمهتمين بالدراسات الإسلامية من الغربيين وبعض ممن تتلمذ عليهم واقتنع بآرائهم من العرب المسلمين وغير المسلمين.

· والفريق الثاني هم قوم من المسلمين المخلصين الذين تخاذلوا أمام الحملة الآنفة الذكر، وغاروا على الإسلام مما وصفه به المستشرقون وتلاميذهم. وبدلًا من أن يقف هؤلاء الغُير وقوف الأبطال، متمسكين بما صح وثبت مِن قيم الإسلام ومبادئه، معتقدين فيها الكمال لأنها شرع الله، بدلًا من ذلك ذهبوا يؤولون ليظهروا الإسلام -حسب ظنهم- في مظهر التمشي مع العصر الحديث ويحملون الألفاظ ما لا تحتمل في محاولات لـ «تبرير» وضع «ظالم» لا طاقة لهم بدفعه، أو لـ «تمييع» موقف صلب يقفه الدين أمام المفاسد الاجتماعية التي ظنوها مصالح، أو لـ «تسهيل» التخلف عن جد يأمر به الدين في العبادة أو السلوك، أو لغير ذلك.

ونستطيع أن نصنف تحت هذا النوع كثيرًا من الأعلام العلمية الإسلامية التي اشتهرت من أول هذا القرن، والتي اكتسبت بفضل دعاية مغرضة ثقة جمهور كبير من المسلمين وهي ليست لذلك أهلًا.

· لست أريد هنا أن أتتبع هذه الظاهرة الخطيرة، فقد قام بذلك من هُم أقدر مني على ذلك، أذكر منهم محمد محمد حسين في «أوكار الهدامين» وفي «الاتجاهات الأدبية»، وأبو الحسن الندوي في «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» وغيرهما، وإن كان الموضوع حقيقًا بتتبع وافٍ وكشف صريح، لأنه خطر حقيقي يُهدد الإسلام.

· ولكن أريد البحث في مسألة واحدة كثر القول فيها في الأيام الأخيرة، وهي وإن كانت مسألة فرعية إلا أنها تعرض مجمل الأساليب والقواعد التي ينطلقون منها، بل تعرض نموذجا لتفكيرهم وللأوهام التي يتخيلون الإسلام بسببها ناقصًا أو جامدًا فهم يريدون أن يكملوه أو يحركوه، والخطأ في أوهامهم نفسها لا في الإسلام. فهم يريدون أن ينزعوا عن الإسلام كل لباس أو مظهر فيه أي نوع من المخالفة الصلبة للأوضاع المحيطة.

ومسألتنا هي موقف الإسلام من الصورة.

موقف الإسلام من الصورة

· فقد علم كل دارس للإسلام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرَّم التصوير واقتناء الصور وبيعها، وكان يُحطّم ما يجده منها، هذه الأمور كلها وردت مجتمعة أو مفرقة في كتب السُّنة كلها واحدًا واحدًا، لا أستثني منها شيئًا، من روايات صحيحة تعتبر من أقوى الوثائق التاريخية ثبوتًا.

ترى هل يظن بعض الناس (۱) أنه قادر على أن يُشكك في ثبوتها بقوله «لا يمكن أن ننسب إلى الإسلام تحريم فن ما لم يكن هناك نص قطعي بالحرمة»، وإن نص تحريم الصور قد تواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وليس هو من أخبار الآحاد التي لا تُفيد العلم كما نقل ذلك عن أبي علي الفارسي، وبذلك يعلم قطعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله وطبّقه، فلا مجال للمتشككين أن يدخلوا من هذا الباب.

ويزيدك أيها المسلم يقينًا في ذلك ما عرف «أن الشعوب الإسلامية لم يوجد بينها تصوير أو نحت بقدر كبيرٍ» (۱) وأن الفنانين المسلمين انصرفوا إلى استخدام التشكيل النباتي والتزين بالخط العربي والنقش الهندسي، وكل ذلك بسبب ما يعلمون من تحريم الإسلام للتصوير، وما حدث من التصوير المحرم فإنما ارتكبه فاعلوه على علم، فكما أن تحريم الخمر مثلًا لم يمنع بعض المتهتكين من شربها، فكذلك تحريم التصوير.

أدلة قاطعة:

يمكننا الآن -بعد أن وضع جو البحث- أن نعود لنُبين الأحكام التفصيلية للتصوير، ولنُورد قبل ذلك الأدلة الرئيسية في هذا الباب:

.. روى البخاري وأحمد والطيالسي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المصور.

.. روى البخاري ومسلم وأصحاب السُّنن جميعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، يُقال لهم أحيوا ما خلقتم».

.. روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير، وهي تُبنى.

فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله عز وجل: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرةً أو فليخلقوا حبةً، أو فليخلقوا شعرة».

.. روى البخاري ومسلم ومالك وأصحاب السُّنن جميعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة».

.. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ مصور في النار، يجعل له بكل صورة صوَّرها نفس فيعذبه في جهنم». قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلًا فصور الشجر وما لا روح فيه.

.. ورد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لنسائه بنزع ما فيه صور أو تصاليب في صحيح البخاري وصحيح مسلم وعند الإمام أحمد بن حنبل.

.. في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي على -رضي الله عنه-: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته.

.. عن عائشة رضي الله عنها -عند البخاري ومسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله».

هذه النصوص وكثير أمثالها تدل على ما قد جئناه من أن الأصل في التصوير التحريم. وما ورد من الإباحة في بعض الأنواع أو بعض الأحوال يكون استثناء من هذا الأصل.

الشبه الواردة على هذا الأصل:

يورد بعض الناس على هذا الأصل شُبهًا بقصد الإطاحة به وتحطيم صلابته تقربًا إلى الحضارة الغربية، واندماجًا فيما خيل لهم أنه فن راق وذوق سام.

الشبهة الأولى:

حمل ما ورد من التحريم على أنه إجراء مؤقت غايته قطع الطريق على الوثنية، فلما زال الخوف من الوثنية زالت الحاجة إلى تحريم الصور.

وفي الرد على ذلك سنكتفي بنقل كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في دحض هذه الشبهة قال في تعليقه على الحديث «٧١٦٦» من المسند:

«وكان من حجة أولئك أن تأوَّلوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم، هي -فيما بلغنا- أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية. أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت عِلة التحريم، ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان.

.. ونسی هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة، بالتقريب إلى القبور وأصحابها، واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر بها أصحابها.

.. وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن مُلئت بلادنا بمظاهر الوثنية الكاملة، فنصبت التماثيل، ومُلئت بها البلاد تكريمًا لذكرى من نسبت إليه وتعظيمًا، ثم يقولون لنا إنها لم يقصد بها التعظيم.

.. ثم صنعت الدولة -وهي تزعم أنها إسلامية في أمة إسلامية- معهدًا لـ «الفنون الجميلة»، معهدًا للفجور الكامل الواضح، يدخله الشبان الماجنون من الذكور والإناث يقفن عرايا، ويجلسن عرايا، ويضطجعن عرايا، وعلى كل وضع من الأوضاع الفاجرة، لا يسترون شيئًا، ثم يقولون لنا: هذا فنٌّ!!».

الشبهة الثانية:

الطعن في الأحاديث الدالة على التحريم بكونها لا تفيد القطع. وقد رددت على هذه الشبهة فيما تقدم بأنها أحاديث متواترة بالمعنى، فكلها -وهي كثيرة مختلفة الطرق- متفقة على تحريم التصوير.

.. ومن المفارقات أن الذين يحتجون هذه الحجة الواهية، عندما يحتجون لإثبات رأيهم يأخذون بأحاديث ضعيفة السند، وليس لها قيمة تاريخية إلا أنها توافق ما ذهبوا إليه، ولكن عين الرضا عند غير المنصفين ترى ما لا ترى عين السخط.

.. ثم أن القاعدة التي اتخذوها أصلًا في هذه الشبهة، لم يزل علماء المسلمين يوالون الغارة على الزنادقة بسببها، هذه القاعدة هي أن «أخبار الآحاد لا تفيد العلم» وإذن فلا حُجة بالأحاديث، وقد رد الأصوليون وأولهم الشافعي في رسالته على هذا القول ردًّا شافيًا، وبينوا أن خبر الواحد يلزم العمل به إذا ثبت، ولم يزل العلماء المسلمون يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها. ولا شك أن إبطال العمل بها إبطال لأكثر تفصيلات الشريعة، وهذا ما يجعل هذه الشبهة ذات أهمية للزنادقة وأعداء الإسلام (١).

الشبهة الثالثة:

الاستشهاد على إباحة التصوير بآيات لا يصح الاحتجاج بها على ذلك. فالآيات التي استشهدوا بها:

قوله تعالى عن سليمان: ﴿يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ﴾ (سبأ: 13).

قوله تعالى عن عيسى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جئتكم بَِٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَۡٔةِ ٱلطَّيۡرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ﴾ (آل عمران: 49)

وليس في الآيتين دليل على إباحة الصور، فإن شرع مَن قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء الأمة الإسلامية؛ فالسجود لغير الله على سبيل الإكرام كان مباحًا في شرع من قبلنا وقد حرمه شرعنا.

فلا يصح الاحتجاج بما ذكره الله من سجود إخوة يوسف له على إباحة السجود لغير الله؛ وذلك لأن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع، وشريعتنا قد حرمت التماثيل كما تقدَّم.

ولنا أن نتنزل مع المخالفين، فنقول إن الآيتين لا تنهضان دليلًا على هذه المسألة التي خضتم فيها، أما آية ﴿يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ﴾ (سبأ: 13)، فليست نصًّا في أن التماثيل كانت لإنسان أو حيوان، بل قد تكون لأشجار أو بحار أو جبال أو غير ذلك. والذي يغلب على الظن أن هذا هو المقصود أن أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام -ومنهم سليمان- كان عليهم أن يحكموا بالتوراة ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ﴾ (المائدة: 44).

ومن الوصايا العشرة التي كتبها الله في الألواح «لا تعمل لك تمثالًا منحوتًا ولا صورة»، هذا إن صحت هذه الكلمة من رواية التوراة التي بين أيدينا، والغالب بأنها صحيحة لأن شريعتنا وافقتها.

.. ويظهر أن إقفار البيئة العلمية الإسلامية في العصور الأولى من قائل بإباحة التصوير، وصنع التماثيل وجعل صنعها عبادة يقصد بها التقرب إلى الله! كما يقول الأستاذ وافي. هذا الخلو الكامل جعل المُبيحين للتصوير الآن يفرحون ببعض النصوص الموهمة لمذهبهم. وجعلهم هذا الفرح يغفلون عن معاني تلك النصوص فوقعوا في أغلاط علمية فاضحة.

.. الأستاذ عبد المجيد وافي «في الوعي الإسلامي من العدد ٣٦ - ص ٥٦».

يقول: «يذهب مكي بن أبي طالب إلى جواز التماثيل عامة فضلًا عن الصور والرسوم» وقال: «إن التماثيل هي كل ما صور على صورة الحيوان أو الإنسان، وكان لسليمان عليه السلام أنواع من التماثيل من زجاج ونحاس».

قال الأستاذ وافي: ذكر مكي ذلك الرأي في البداية، وذكره النحاس قبله. وكما استدلوا بفعل سليمان استدلوا له بفعل المسيح عليه السلام الذي حكاه القرآن: ﴿أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَۡٔةِ ٱلطَّيۡر﴾ (المائدة: 49) انتهى كلام الأستاذ عبد المجيد وافي.

.. وقد انتهى من كلامه إلى أن مكي بن أبي طالب والنحاس -وهما عالمان جليلان- قد قالا بإباحة صنع التماثيل، وأنهما قد استدلا على ذلك بأدلة.

فلننظر في النص الأصلي (۱) لنرى كيف كان وإلام تحوَّل:

قال الإمام القرطبي في تفسيره ج (١٤ - ۲۷۲) «حكى مكي في الهداية له: أن فرقة تجوز للتصوير وتحتج بهذه الآية. قال ابن عطية: وذلك خطأ، وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يُجوّزه».

قلت «والقائل هو القرطبي»:

ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله. قال النحاس: قال قوم: عمل الصور جائز لهذه الآية، ولما أخبر الله عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والتوعد لمن عملها واتخذها، فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحًا قبله».

.. فهذا كلام القرطبي، وهذا ما قاله مكي والنحاس. فهما ناقلان الكلام لا منشئان له. ثم هما ينقلان عن فرقة لم تسم، والنحاس يرد على تلك الفرقة بالحجة والدليل. إذن ليس النحاس ولا مكي من القائلين بإباحة التصوير. فمن قال به غيرهما؟ أما الآية الثانية وهي: ﴿أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَۡٔةِ ٱلطَّيۡر﴾ (المائدة: 49) فهي ليست حجة في إباحة التصوير؛ إذ إن ذلك كان بإذن خاص من الله تبارك وتعالى استثناء من التحريم العام. (اقرأ في سورة المائدة - ١١٠) ﴿وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَۡٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِيۖ﴾ فتشكيل الطين كهيئة الطير كان بإذن من الله، فلو كان أمرًا مباحًا عاديًّا لم يحتجْ إلى إذن خاص. لأنك لا تقول قمت بإذن الله وكتبت كتابًا بإذن الله. فكلام الله أولى أن يُنزَّه عن مثل هذا العبث.

واستشهد الأستاذ وافي بما ذكره الأزرقي في «أخبار مكة» أن النبي صلى الله عليه وسلم محا الصور من الكعبة إلا صورة عيسى وأمه.

فهذا لم نجد بعد البحث أحدًا رواه إلا الأزرقي، وهو حديث مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة.

· روی ابن هشام بسنده قصة دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- للكعبة وفي آخرها «ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست».

· روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: «كان في الكعبة صور فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمحوها فبلّ عمر ثوبًا ومحاها به. فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما فيها منها شيء».

· روى الإمام أحمد والبخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال: «أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة. هذا إبراهيم مصورًا فما باله يستقسم».

فهذه هي الروايات المشهورة تخالف رواية الأزرقي؛ لأن هذه نصت على أن النبي عليه السلام أمر بتلك الصور كلها فطُمست، وأن النبي دخل الكعبة وليس فيها شيء من الصور.

ويظهر أن الأزرقي نفسه عبَّر عن شكّه في رواية إبقاء صورة عيسى بن مريم وأمه؛ فقد أخرج رواية جابر المذكورة آنفا عقب ذكره لبقاء صورة عيسى بن مريم وأمه.

.. ثم إذا نظرنا إلى الرواية التي انفرد بها الأزرقي نجد تهافتها واضحًا، إذ ما الفرق بين صورة عيسى وأمه، وبين صورة إبراهيم وإسماعيل؟ فلِمَ يُزل هذا ويُبقي هذا؟ وانظر أيضًا ما رواه البخاري ومسلم أن أمّ سلمة ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه- وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور.

فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله»؛ فكيف يذمهم هذا الذم ثم يأذن ببقاء تلك الصور التي يعبدونها وقد أقدره الله على إزالتها، وأظهر الحق على يديه؟!

الشبهة الرابعة

إن الصور كانت مستعملة في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وفي حضرة «الأتقياء» من الخلفاء وغيرهم. قال الأستاذ عبد المجيد وافي «سك عمر الدراهم والدنانير، وعليها الرسوم الكسروية والبيزنطية»، وزعم أنه نقل ذلك عن المقريزي في رسالة النقود.

.. أما الذي قاله المقريزي بالحرف الواحد فهو ما يلي: «فضرب عمر رضي الله عنه الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد في بعضها «الحمد لله» وفي بعضها «محمد رسول الله».

فمِن أين أتي الأستاذ وافي بذكر «الدنانير» وبذكره «الرسوم» وبذكر «البيزنطية»؟ لقد توهم هذا كله من النص بسبب النظر العاجل؛ فالنص أن عمر ضرب الدراهم فقط، على نقش «الكسروية» فقط، ولا ذِكر للرسم، فأي نقش كان ذلك؟ إن النص لا يعينه. وحتى لو صرح المقريزي بأن ذلك النقش كان فيه صور، فلا حجة فيه لأن القوم كانوا لا يعرفون الصناعة ولا يقدرون على تغيير السكة؛ ولذلك يحتمل أنه قد بقي على العملة صورة معبد النار والآلهة المحلية الساسانية (1).

ثم انظر بقية كلام المقريزي رسالة النقود. نشر الكرملي، ص (٣٤)، قال: «وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن اضربها قبلي، فضربها، وقدمت مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبها بقايا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينكروا منها شيئًا سوى نقشها فإن فيها صورة.

وكان سعيد بن المسيب «تابعي» رحمه الله يبيع بها ويشتري ولا يعيب من أمرها شيئًا.

فانظر كيف ذكر المقريزي أن بقايا الصحابة أنكروا نقشها لما فيها من الصورة.

وقال ناصر الدين النقشبندي في كتابه «الدينار الإسلامي في المتحف العراقي»: «وحتى الآن لم تتأيد إلا روايتا المقريزي وابن الأثير بصورة قطعية، فقد ظهر أقدم دينار إسلامي وهو الذي ضربه عبد الملك على الطراز البيزنطي ثم ضربه في السنة التي بعدها على الطراز الإسلامي الخالص» انتهى كلامه.

· فالقصة إذن واضحة: عمر ومن بعده ضربوا دراهم على نفس سكة الفرس لأن المسألة فنية، ولم يكن لديهم ما يستطيعون به صناعة سكة جديدة، أصدر الحجاج بأمر عبد الملك دينارًا جديدًا على الطراز البيزنطي، اعترض الصحابة على الصور، غيّر عبد الملك الضرب وضرب الدينار الإسلامي الخالي من الصورة والصليب وتمثال معابد النار.

.. وإليك أخي القارئ ما قاله ابن خلدون، مما يؤكد حلقات هذه القصة حلقة حلقة قال: فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة...... فعين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر رضي الله عنه، واتخذ طابع الحديد ونقش فيه كلمات لا صورًا..... مع أن الشرع ينهى عن الصور.. فلما فعل ذلك استمر بين الناس إلى أيام الملة كلها. أ هـ ، نسأل الله أن يثبت الملة إلى الأبد».

وأثبت هنا أنني تتبعت نقوش الدنانير الإسلامية في المتحف العراقي في الكتاب الآنف الذكر؛ فلم أجد نقشًا واحدًا منها يحتوي على صور شيء من الإنسان أو الحيوان. مع أنها تغطي أكثر عصور الإسلام. وتقول دائرة المعارف البريطانية في مادة (Numismatics) ما ترجمته «أن النقد المعدل الفضي والذهبي لم يكن عليه صور، كتابة فقط، وباستثناءات نادرة، بقي هذا قانون العملة الإسلامية».

.. هذا وقد ذكر الأستاذ عبد المجيد وافي أن الرسوم الحيوانية كانت تستعمل في العهد الأموي.

كما في رسوم خربة المفجر ببادية الأردن؛ فواقع الأمر أن هذه القصور كانت تبنى في البادية للهو والأنس، وكان بعض شباب بني أمية ينتهزون الفرصة ليصنعوا ما لا يتمكنون من صنعه في المجتمع. والدليل على ذلك أن تلك الصور كانت تصنع في مكان خفيّ قدر الإمكان. فمن ذلك صور النساء العاريات في حمام قصير عمرة. ومنها أيضًا صور للحيوانات في قصر المشتى بجوار أريحا. فانظر ما يقول إرنست کونل في كتابه (الفن الإسلامي) إذ يصف هذه الصور:

· على واجهة الباب اليسرى تغلب صور الحيوانات بين الدوالي والدوائر.

· أما الواجهة اليمنى فتُزينها تصاوير نباتية فقط. مما يوحى بتعمد ذلك إجابة لرغبة الأمر بالبناء مجاراة للشعور الديني بالنفور من تصوير كائنات حية.

فهل يكفي التعلق بهذه التُّرهات لإبطال الحكم الذي عرفته الأمة من أولها إلى آخرها وعملت به وأنكرت على مخالفيه حتى اضطرتهم أن يخفوا أعمالهم في سراديب في الصحراء؟!

.. إن الأستاذ عبد المجيد وافي يعلم تمام العلم أن تحريم التصوير الحيواني -لا الخلاف الفقهي- هو الذي حول وجهة الفن الإسلامي إلى الزخارف الهندسية والنباتية والحرفية. والأستاذ يعلم أيضًا أن التحريم، لا الخلاف الفقهي، هو الذي أوجد انعدام البعد الثالث.

ولا أظنه يجهل أيضًا أن العلماء أنكروا على من خالف ذلك من الأمراء كما أنكر أبو هريرة على مروان، وكما أنكر بقايا الصحابة بالمدينة الصور التي عملها الحجاج على الدنانير.

فنحن نقرر هنا أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم تصوير الإنسان والحيوان هذا ما نعتقد أنه الحق وهو ما ترشد إليه الأدلة الشرعية.

وأنواع من الصور مباحة

ونحن إذ نقرر هذا الأصل لا ندّعي أنه باقٍ على عمومه، بل إن الشرع الإسلامي الحكيم أباح أنواعًا من الصور لغلبة المصلحة فيها على المفسدة.

والصور التي ورد الشرع بإباحتها تتلخص في الأنواع الآتية، ونحن نذكر مع كل نوع منها ما نرى باجتهادنا أنه يصح أن يُقاس عليه، ونحن نتقبل النقد في ذلك ولا ندَّعي العصمة من الخطأ:

١- النوع الأول:

أباح الشرع التعامل بالدينار البيزنطي وعليه صورة بارزة للإمبراطور الرومي وعليه الصليب أيضًا، ولكن لما ضرب الدينار الإسلامي ألغى ذلك منه.

فيقاس عليه إباحة:

(أ) التعامل بالنقد الوارد إلى البلاد الإسلامية ولو اشتمل على تصوير سواء أكان ذهبًا أو فضة أو ورقًا أو غير ذلك.

(ب) استعمال الكتب النافعة التي ترد البلاد الإسلامية من الخارج وفيها من الصور ما ليس داخلًا في نطاق الإباحة، ما لم تخرج تلك الصور عن حدود الآداب واللياقة.

(ج) استعمال الأجهزة الفنية التي تستورد من الخارج وفيها صور وتماثيل لا تمكن إزالتها إلا مع أضرار بالأجهزة نفسها.

٢- النوع الثاني:

أباح الشرع لعب البنات والغرض تعليم الأطفال وتدريبهم على حياتهم المستقبلة.

فيقاس عليه إباحة:

(أ) عمل واستعمال الصور التعليمية في الكتب الدراسية.

(ب) عمل واستعمال الصور التعليمية في كتب الطب والحيوان والزراعة وحياة الشعوب ودوائر المعارف وكتب اللغة ونحو ذلك.

(ح) عمل واستعمال التماثيل ذات الأبعاد الثلاثة أو البعدين لتشريح الإنسان أو الحيوان، وفي المتاحف بغرض التعليم.

٣- النوع الثالث:

ورد أن عائشة شقت نمرقة فيها تصاویر غضب النبي لتعليقها إياها. وبعد شقها جعلت منها وسادة أو وسادتين.

فيقاس عليها:

استعمال -لا عمل- الأبسطة والوسائد والفرش المحتوية على صور إذا لم تخرج عن حدود الآداب ولم تُعلَّق في مكان بارز.

٤- النوع الرابع:

ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل المرآة، ومِن المعلوم أن المرآة آلة مصنوعة ترى فيها صورة طبق الأصل المواجه لها.

فيقاس عليها:

عمل واستعمال الصور المعكوسة «الفوتوغرافية»، وسواء أكانت بالألوان أم بالأسود والأبيض فقط، على ألا تُنصَب في المجالس والأماكن البارزة.

٥- النوع الخامس:

صور غير ذوات الأرواح من مناظر الظواهر الطبيعية أو المصنوعات، وما عدا ذلك يبقى على أصل التحريم، وسواء كان الرسم بالقلم الرصاص، أو بالأصباغ المائية ،أو الزيتية، أو النحت، أو بغير ذلك من الطرق.

وسواء قُصد به الذكرى، أو الفن، أو الزينة، أو التعظيم أو غير ذلك، وهذا التحريم يتفاوت بحسب المعاني الآتية:

١- الصور ذات الأبعاد الثلاثة أشد تحريمًا من ذات البعدين.

٢- الصور الكاملة لإنسان أو حيوان أشد تحريمًا من الناقصة.

٣- الصور المُعلَّقة أو المنصوبة أشد تحريمًا من المُلقاة أو الخفية.

٤- الصور المصنوعة بتشكيل الفنان أشد تحريمًا من المأخوذة بانعكاس الأشعة الضوئية.

٥- صور المُعظَّمين دينيًّا أو سياسيًّا أشد تحريمًا من صور أشخاص عاديين.

٦- الصـور كرموزٍ مَذهبية (كالنسر والثور والأسد) أشد تحريمًا من الصور العادية.

٧- الصور المُنافية للآداب والأخلاق أشد تحريمًا من الصور غير المنافية لذلك. وواجب المسلم فردًا أو هيئة أن يتخلَّص من كل ما يُحرّم الشرع عمله واستعماله من الصور والصُّلبان، كما تخلَّص منها المجتمع الإسلامي الأول في دور العبادة والشعارات والنقود والمنازل والأماكن العامة.

واللهُ أعلم

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل