العنوان الحركة الإسلامية بين المنافس الديمقراطي والمنافس العدواني

الكاتب محمد الحمداوي

تاريخ النشر السبت 03-مايو-2008

مشاهدات 48

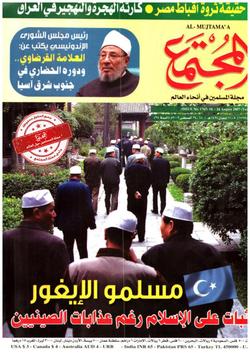

نشر في العدد 1800

نشر في الصفحة 32

السبت 03-مايو-2008

نتابع حجم الانكسارات السياسية في العالم العربي حيث صارت المنافسة غير الشريفة سيدة الموقف

أصبح ديمقراطيو الأمس الذين كانوا يتهمون الحركة الإسلامية بالرجعية والتخلف السياسي يتصدرون لائحة مصادري الديمقراطية والانقلاب عليها

الحركة الإسلامية مطالبة بالانتباه إلى طبيعة المنافسين لها من جانب ومن جانب آخر الحذر من الاطمئنان للنتائج المرحلية التي تحققها والابتعاد عن العجب بالذات

في مصر لجأ النظام السياسي إلى تفكيك قواعد المنافسة وإلغاء التعددية الحزبية بتمكين قطب واحد من الهيمنة على الحياة السياسية ومواجهة الحركة الإسلامية

تكشف التجارب الديمقراطية الناجحة في العديد من دول العالم، عن أن إحترام أسس التداول السلمي والمنافسة الشريفة، والاحتكام إلى الشرعية المجتمعية، تساهم في خلق حراك سياسي ومجتمعي مهم، وتعطي معنى للفعل المجتمعي والتاريخي لمختلف التيارات المتنافسة، بل أكثر من ذلك، تكشف تلك التجارب عن أهمية ودور التنافس الديمقراطي في إدارة العلاقة بين الفاعلين الأساسيين في المجتمع بتوفير الحد الأدنى من قواعد المنافسة الشريفة.

إن التنافس الديمقراطي الشريف الذي يضمن للأغلبية تطبيق برامجها وتنزيل مشروعها، يوفر للأقلية فرصة لتعمل على تجديد دمائها وتقوية عضدها، وهو ما يجعلها في غنى عن اعتماد آية أساليب مخالفة لما تم الاتفاق عليه من قواعد، أو اللجوء إلى أساليب عدوانية أو فوقية للتأثير على المعادلة السياسية والمجتمعية المعبر عنها في اختيارات الشعب الديمقراطية.

نثير هذه المقارنة، ونحن نتابع حجم الانكسارات السياسية التي يعرفها عالمنا العربي، حيث صارت المنافسة غير الشريفة سيدة الموقف، وأصبح ديمقراطيو الأمس الذين كانوا يتهمون الحركة الإسلامية بالرجعية والتخلف السياسي والإطلاقية الفكرية، يتصدرون لائحة مصادري الديمقراطية والانقلاب عليها.

يحدث كل هذا في الوقت الذي صارت الحركة الإسلامية ومشروعها المجتمعي الأكثر تعبيرًا عن روح الديمقراطية ومسلكياتها: حيث إنها بذلت لأجل ذلك مجهودًا استثنائيًا للتأصيل للديمقراطية وتمثيلها في فعلها التنظيمي والسياسي والمجتمعي، وانتهت في عدد من التجارب الناجحة إلى تقديم إجتهاد سياسي ينادي بالدولة المدنية التي لا تتصادم مع الدولة القائمة، بل تسعى لإصلاحها، كما طورت علاقاتها العامة والإستراتيجية فدخلت في تحالفات سياسية ومجتمعية مع مختلف الأطراف، وانطلقت في التعبير عن مساعيها في الانفتاح على جميع مكونات المجتمع، على أرضية القضايا المشتركة في الإصلاح المجتمعي، وقد عبرت الحركة الإسلامية من خلال هذه الاجتهادات عن ثقة في اختيارها، ورشد في مواقفها، ومرونة في علاقاتها.

وإذا كانت هذه الجهود التي تبلورت عمومًا في شكل مشاركة سياسية متدرجة، قد أكسبت الحركة الإسلامية شرعية مجتمعية وسياسية في العديد من البلدان ومكنتها من مراكمة نضج مهم في فكرها الإستراتيجي إنطلاقًا من كسبها التصوري والعملي السابق، فإنها معنية بالانتباه إلى محظورين أساسيين:

1-محظور ذاتي: إذ ينبغي للحركة الإسلامية أن تنتبه باستمرار إلى العوامل التي تتطور بموازاة الكسب الإستراتيجي والمجتمعي لفعلها، حتى لا تتحول تلك العوامل إلى كوابح في مسيرة التطور، وأقصد أساسًا: سيادة الإحساس بالإطمئنان للنتائج المرحلية، وأيضًا الارتخاء الذي قد ينتج عن حالة العجب بالذات.

بمعنى أنه في مسيرة الصعود تكون عوامل الأفول والسقوط قائمة وكامنة، وتحتاج لمجهود كبير من الرصد المبكر لضمان التطوير المستمر لميكانيزمات الإشتغال.

2-محظور موضوعي: إذ لابد للحركة الإسلامية أن تنتبه إلى محددات السياق الموضوعي لعملها وكسبها، فمنطق التدافع الذي يستلزم وجود منافسين للمشروع الذي تقدمه الحركة الإسلامية يفرض عليها أن تنتبه إلى طبيعة هؤلاء المنافسين وأساليبهم المعتمدة في ذلك.

وهنا نجد أنفسنا أمام حالتين:

- حالة المنافسة الشريفة: التي لها منطقها الخاص القائم على النجاح والإخفاق وعلى التداول، أي أن الصعود أو الأفول هو عبارة عن أطوار ودورات يتبع بعضها بعضًا في مسار طويل، وأن أي إخفاق يستدعي من صاحبه تجديدًا وتطويرًا، وقوة اقتراحية، وقيادة جديدة، وهذا ما يظهر بشكل جلي في الديمقراطيات الكبرى، حيث يكون الرابح الحقيقي هو البلد الذي يستفيد من التنوع والغنى والحيوية والتجدد التي توفرها المشاريع المجتمعية المتنافسة.

- حالة المنافسة العدوانية: وهي التي تبرز عندما يكون المنافس ضعيفًا وغير قادر على خوض المنافسة الشريفة، فيلجأ إلى تغييب قواعدها. ونقصد بالمنافس الضعيف في سياق حديثنا، المنافس الذي لا يمتلك مشروعًا مجتمعيًا، ولا يتمتع بأي وضوح، ويبني عوامل قوته بطريقة غير ذاتية، وفي هذه الحالة فإن منطق الصدام العدمي يصبح حاكمًا للتنافس، ويهدف المنافس العدواني من خلاله إلى تحقيق نتيجة الإنتصار بمختلف الطرق والوسائل والمداخل غير المشروعة، وعوضًا عن أن يقوم بمراجعة رؤاه وطرق اشتغاله فإنه يستنفذ جهوده وإمكاناته للسعي إلى تدمير الآخر، والذي قد ينتهي بتدمير الذات أيضًا إنه منطق فاقد لأي أفق مفتوح مما يجعله في جميع الحالات وبالًا على البلاد والعباد.

إن المنافسة الشريفة مطلوبة في اختياراتنا الإصلاحية لأنها عامل تنوع وحراك وحيوية تخدم تطور البلد وتقدمه، وهي لذلك تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لحمايتها وتقويتها وتشجيعها، وفي الاتجاه المقابل يجب أن يعمل الجميع على تفادي ما من شأنه أن يهيئ الظروف للمنافسة العدوانية بمنطقها الصدامي كالتي تشهدها بعض البلدان العربية، والتي بدأت تبرز بعض الأصوات الداعية إليها في بلادنا أيضًا.

ثمة أربع حالات تطبيقية للمنطق الصدامي للمنافسة العدوانية نقدمها في هذا الصدد، وهي: «الجزائر» و «مصر» و «تركيا» ثم «المغرب» بغاية ترشيد التدافع المجتمعي والتمكين لمنطق المنافسة الديمقراطية ببلادنا .

إن المثال الأبرز هو ما جسدته الحالة الجزائرية، عندما تم «الإنقلاب على الديمقراطية» التي جاءت بفوز الحركة الإسلامية في انتخابات بدايات التسعينيات، حيث لم يكتف فيه «المنافسون العدوانيون» بشن حملة من «التكفير السياسي» والاستئصال للحركة الإسلامية، بل فتحوا البلد على إيقاع مسلسل دموي عدميولا نهائي.

ولو كان لهؤلاء شيء من شجاعة المنافسين الشرفاء، لأفسحوا المجال لاختبار مقدرة التجربة الإسلامية، في التعاطي مع مشكلات البلد وتقديم الحلول المناسبة لها، وأتذكر في هذا السياق الموقف التاريخي للملك الراحل «الحسن الثاني» حينما عبر عن رأيه في ضرورة إعطاء الفرصة لجبهة الإنقاذ لتقدم تجربتها ويكون الحكم عليها في النهاية.

لكن يبدو أن المنافس العدواني محكوم دومًا بمنطق الصدام المؤدي للخسارة المطلقة، دون مراعاة لمصلحة البلد العليا، وهو في ذلك يرفع شعار «أنا .. ولا أحد».

نفس هذا المنطق نشهده اليوم في مصر التي تعرف حلقة جديدة من العدوان على المنافسين، حيث لجأ النظام السياسي إلى تفكيك قواعد المنافسة، وإلغاء التعددية الحزبية، بتمكين قطب واحد -يشكله بعض ذوي النفوذ من رجال السلطة والمال والإعلام- من الهيمنة على الحياةالسياسية ومواجهة الحركة الإسلامية.

وهذا القطب المتحكم في قواعد اللعبة بمصر، لا يقبل بقواعد المنافسة الشريفة التي تضمن للحركة الإسلامية أن تعبر عن توجهاتها واختياراتها، وهو ما برز مؤخرًا، على هامش الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث تدخلت السلطة لمنع مشاركة محدودة للإخوان المسلمين في الإنتخابات وفي نفس الوقت صدرت نتائج الأحكام العسكرية الظالمة في حق خمسة وعشرين قياديًا حكم فيها على نائب المرشد العام بسبع سنوات ورغم كل هذا العدوان ظل الإخوان أكثر اتزانًا وواقعية في تعاملهم مع الموضوع، ولم يسقطوا في فخاخ الصراع والصدام الذي لا يخدم إلا خصوم الأمة.

أما بالنسبة للحالة التركية، ورغم أن حزب العدالة والتنمية التركي قد كرس استمراره في السلطة، بعد أن حصل للمرة الثانية على ثقة الشعب، ورغم النجاحات التي يحققها هذا الحزب في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي حل معضلات البلاد المستعصية، إلا أن بعض الاستئصاليين من التيار العلماني لم يتورعوا عن إشهار ورقة حل هذا الحزب بصرف النظر عن التكلفة التي ستدفعها البلاد، وهو ما يعني أن منطق الخسارة المطلقة التي تحكم المنافس العدواني لا تعوزه في التقدير فليس في حسابه نتائج صناديق الاقتراع، ولا الاعتراف بالنتائج المهمة التي يحققها حزب سياسي لفائدة البلد.

وهكذا نستخلص أن منطق المنافسة العدوانية قد انتهى في الحالة الجزائرية إلى أزمة شاملة على كافة المستويات، وانتهى في مصر إلى إنسداد سياسي ومجتمعي لا يعرف أحد إلى أين سينتهي، وفي «تركيا» يهدد بنسف ما تحقق من تنمية وتقدم للبلد، وفي الحالات الثلاث فإنه منطق يولي عناية أكثر للحفاظ على الموقع والسلطة، مع عدم الاستعداد للمنافسة مع الأطراف الأخرى حتى وإن كانت مساهمتها مطلوبة ديمقراطيًاوجماهيريًا.

لكن ماذا عن الحالة المغربية؟ هل تعكس نفس التوجهات القائمة في التجارب المذكورة؟ أم أنها تشكل حالة استثناء؟ وهل هي معفاة من منطق التنافس العدواني؟

في الواقع، نجد أن التجربة السياسية في المغرب ما فتئت تعترف بمبدأ التعددية السياسية والحزبية، وتعلن رفض منطقالحزب الوحيد، أو الحزب الحاكم، مما جعل الحياة السياسية تنبني على توازنات متعددة الأقطاب.

غير أننا في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد عودة جديدة لبعض التعبيرات المناقضة لهذه الإختيارات لم تكتف بنعت الحركة الإسلامية المساهمة في معركة الإصلاح الوطني، بالإرهاب والكراهية، كما لم تكتف بالمطالبة باستئصال العمل الدعوي، وإنما وصل الأمر بالبعض إلى حد القول بأن الصفة الدينية للنظام الملكي هي جوهر الإشكال، ومن ثم فمواجهتهم للحركة الإسلامية تمر حتمًا عبر المطالبة بنسف الأسس التي بنيت عليها الدولة المغربية وعلى رأسها المرجعية الإسلامية، فهم لا يترددون في ذلك لأنهم يشتغلون بمنطق «أنا ولا أحد».

إننا نعتقد أن أي مشروع ينحصر سقف تفكيره السياسي في مواجهة الحركات الإسلامية، هو مشروع محدود الأفق، وفاقد للشرعية التاريخية لأن المجتمع المغربي لا يحتاج إلى تكريس منطق الصراع والصدام، بل يحتاج إلى فاعلين ذوي مصداقية، ويحتاج المنافسين أقوياء شرفاء يتقدمون بنا نحو المستقبل، لا إلى ضعفاء عدوانيين يعودون بنا إلى الماضي الذي ما زلنا نعالج آثاره ونضمد جراحاته، كما أنه لا معنى للمساهمة في الإصلاح دون تقديم مواقف وتصورات واضحة من القضايا المجتمعية الكبرى لأن الإصلاح جهد وبذل وعطاء مستمر لكسب المشروعية المجتمعية وليس إرادة متعالية عنالمجتمع وقضاياه .