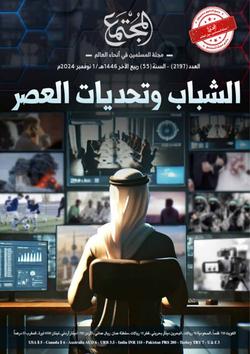

العنوان الشباب وتحديات العصر: 2197..

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الجمعة 01-نوفمبر-2024

مشاهدات 18

نشر في العدد 2197

نشر في الصفحة 26

الجمعة 01-نوفمبر-2024

الشباب العربي على رادار الفن الهابط!

سيد حمدي

الشباب العربي

يشكل جمهورًا كبيرًا للدراما والسينما ؛ ذلك أن صناع الفن يعلمون يقينًا أن توجيه

الأعمال الفنية ناحية الشباب استثمار حقيقي مدر للمال فالشباب هم الأكثر تفاعلًا

مع الأعمال السينمائية؛ ما يجعلهم هدفًا رئيسًا لصناع الأفلام.

ومن جانب آخر،

فالسينما والدراما صناعة وأداة قوية، اعتمد عليها أعداء الدين، ومحاربو القيم

النبيلة للترويج لأفكارهم المسمومة، وجعلوها منبرًا لنشر الفاحشة وتغريب المجتمع

عبر تعزيز القيم المحرفة وتأصيلها في نفوس الشباب.

رغم كثرة

الأعمال الدرامية والسينمائية التي يؤكد صانعوها بأنها تهتم بقضايا الشباب

وهمومهم، فإن جلها على أرض الواقع يؤسس المنظومة قيم محرفة لا تعكس واقع الشباب

الحقيقي، حيث تعمدت تشويه صورة الشاب العربي وخلق صورة ذهنية سلبية من خلال إظهاره

تافهًا، بلطجيًا، فهلويًا، مهووسًا بالجنس، متشددًا، يمتلك الحرية الكاملة للقيام

بأي فعل مهما كان مخالفًا ومعانداً للفطرة السوية فضلًا عن أحكام الدين، في تجاهل

كبير للشباب المتدين والمكافح والعصامي والنابع علميًا.

والأصل أن

الفن بمفهومه الواسع انعكاس للأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكن ما نراه

في دولنا العربية من المحيط إلى الخليج لا يعكس ولو بقدر ضئيل هموم الشباب

وطموحاته وآماله، ذلك أن القائمين على العمل في الغالب غير مؤهلين لاستخدام

الوسيلة الدرامية والسينمائية فضلًا عن ضبطها وتوجيهها في الوجهة الصحيحة.

من الذين

أحسنوا استخدام هذه الآلة على سبيل المثال لا الحصر المخرجان السوريان مصطفى

العقاد، وحاتم علي، ففي بداية الثمانينيات خرج للنور فيلم «عمر المختار» من إخراج

العقاد، وكان له تأثير كبير في غرس روح المقاومة والتحدي في نفوس الشباب، فضلًا

عما أحدثه الفيلم من إسهام في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب العربي وجعلهم

فخورين بتاريخ أجدادهم وتراثهم، وكذا الحال مع كثير من أعمال المخرج حاتم علي، لا

سيما التي وضع يده فيها مع وليد سيف كمسلسل صقر قريش، الذي يعكس صورة الشاب الملهم

المسدد عبد الرحمن الداخل ومسلسل «عمر» الذي حاز على أعلى نسب مشاهدة بين العرب

فضلًا عن المسلمين.

فقر إبداعي

المتتبع

لتاريخ وواقع السينما العربية سيجد الفقر الإبداعي في أزهى صورة، وسيجد انبهارًا

بالغرب حتى في

أبسط الأمور، وتقليدًا عجيبًا في جل الأعمال السينمائية، والواقع يثبت أن الأعمال

الفنية العربية أخفقت في القيام بدور توعوي تنويري، بل على العكس تمامًا؛ فالشباب

كعنصر فاعل في حياة المجتمعات لا يبدو على الشاشة إلا بلطجيًا، في غياب كبير

للمراجعة القانونية في تناول السينما لشخصية البلطجي، وإقبال هائل من المنتجين

وصناع العمل الفني على الإكثار من أفلام البلطجة لأن مكسبها مضمون والنتيجة تقمص

بعض الشباب والمراهقين شخصية الممثل البلطجي.

والأخطر من

الاتباع الظاهري تسرب القيم الخبيثة خلسة لأذهان الشباب، ففي فيلم «سلام يا

صاحبي»، على سبيل المثال، الذي تم إنتاجه في منتصف الثمانينيات وحظي بمشاهدات

واسعة النطاق، رأينا كيف استطاع صناع العمل أن يجعلوا الجمهور متعاطفًا مع بطل

الفيلم، ومحبًا لشخصيته رغم أنه كان زير نساء، نصابًا، لصًا يقتات على أكل الحرام وبنظرة

تأملية على أفلام محمد رمضان التي تناقش ظاهرة البلطجة، لا يبدو البطل فيها إلا

حاملًا سلاحه الأبيض، عاريًا، يتكلم بألفاظ قبيحة، لكن الحبكة الدرامية تصر على

إظهار البلطجي مظلومًا، شهمًا، بطلًا؛ وبالتالي يتعاطف الناس معه ومن ثم يسعون إلى

تقليده، وبتكرار مثل هذه الأعمال ازدهرت هذه الشخصية وارتبطت بمستوى سلوكيات

الشباب والجرائم العنيفة.

صور مسيئة

بالدراما والسينما وإظهار الشاب في شكل البلطجي والمتطرف!

يزعم كثير من

صناع الأعمال الفنية أن أعمالهم تحمل قيمًا إيجابية تفيد الشباب فالعنوان الظاهري

مثلًا لفيلم «أيامنا الحلوة» مناقشة مشكلات الشباب الجامعي وعجزه عن توفير نفقات

التعليم بسبب الفقر، غير أنه مغلف بمشاهد لا تعكس إلا انحطاطًا قيميًا وأخلاقيًا.

وفي فيلم

«ليلى» تدور الأحداث حول تعزيز التمرد على الأعراف والتقاليد والقيود التي فرضتها

الأسرة في رحلة البحث عن الذات ولما طال أمد حرب الاستنزاف وأصيب كثير من الشباب

بإحباط وخيبة أمل قرر صناع فيلم أغنية «على الممر» أن يبثوا الأمل في نفوس الشباب،

لكن كان بث الأمل وترسيخ الإصرار على الانتصار ممزوجًا بمشاهد العري والرقص في

غياب للربط بين مقومات النصر الحقيقية بعيدًا عن تهييج المشاعر.

ولما أراد

صناع فيلم «الإرهابي» مناقشة ظاهرة التطرف الديني بين الشباب ظهر العمل مشوهًا

العموم الإسلاميين، مقربًا نفوس المشاهدين من النموذج الليبرالي المنفتح حتى وإن

كان نمط حياته مخالفًا لأسس الدين وقيم وأعراف المجتمع، ولما سعى صناع فيلم «فيلم

ثقافي» لتسليط الضوء على تأخر سن الزواج بين الشباب، وبدلًا من بحث الأسباب

الحقيقية طرحوا سردية فكاهية عززت من إقبال

الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

تجاهل فني

كبير للشباب المتدين والمكافح والعصامي والنابغ علميًا

الدراما

الخليجية

لكن من

الإنصاف القول: إن الأعمال الفنية العربية والخليجية لم تشهد جرأة وتمردًا على

القيم والأعراف كما هي الحال في الأعمال المصرية إلا أن المتتبع لحالة الدراما في

الكويت مثلًا، يدرك أنها لم تشهد تدهورًا كما تشهده اليوم، فمنذ إنتاج المسلسل

الإذاعي «مذكرات بو عليوي» الذي تحول إلى مسلسل عرض على «التلفزيون الكويتي» في

منتصف الستينيات بإطار كوميدي سطحي لا يفت في عضد القيم الأصيلة، وأداء الدراما

الكويتية في هبوط، باستثناء بعض الأعمال الدرامية في مطلع الثمانينيات كمسلسل «إلى

أبي وأمي مع التحية» الذي عالج قضايا الأسرة من زاوية تربوية.

ولو قارنا ما

اشتمل عليه هذا المسلسل من قيم مع واحد من آخر الأعمال الدرامية الخليجية وهو

مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» لوقفنا على جملة من القيم المحرفة التي هي في خصام مع

رسالة الفن التوعوية والأخلاقية، حيث ناقش هذا العمل قضية الحمل دون زواج والمثلية

الجنسية وغيرها.

وإذا ذهبنا

إلى منطقة المغرب العربي فمن الملاحظ أنها تعاني هي الأخرى من سيطرة العلمانيين

سواء كانوا منتجين أو مخرجين أو مؤلفين، ومن ثم جعلوا جل الأعمال متمركزة بشكل

كبير حول قضايا الحب والجنس بكثير من الجرأة والتمرد على العادات والأعراف

المغاربية الأصيلة، ظهر ذلك جليًا في معالجة فيلم «حجاب الحب» للمخرج عزيز

السالمي، ومعالجة فيلم «ماروك» الذي ينفر الشباب من شعيرة الصلاة من خلال

الاستهزاء بها، ومعالجة فيلم «موشومة» الذي يدعي صناعه أنه يحمل رسالة عميقة حول

الذاكرة والهوية والبحث عن الذات، غير أنه فيلم إباحي بامتياز يعزز الهوس الجنسي

لدى الشباب.

الإنتاج

السينمائي لا يعكس هموم الشباب العربي وطموحاتهم وآمالهم

في المقابل،

يتجاهل صناع الدراما والسينما الشباب المتدين والمكافح والنابغ علميًا، واكتفوا

بشكل كبير بالتركيز على قصص الحب وما يثير الغرائز إلى جانب تقديم صورة نمطية

سلبية عن الشباب المتدين، وربما يعود ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها: الخوف من

إغضاب السلطة السياسية التي لا تحبذ وجود أعمال فنية تؤصل لقيم دينية رشيدة، وكذلك

الخوف من الجدل حيث يخشى صناع الدراما من طرح القضايا التي تتعلق بالدين

والمعتقدات.

كذلك يهتم

صناع الدراما بالتركيز على الربح المادي، وما يحقق ذلك أعمال البلطجة والعنف

والجريمة وإثارة الغرائز التي يتوفر فيها مؤثرات بصرية جذابة، هذا بالإضافة إلى

قلة الكتاب المتخصصين في تناول الأعمال التي تتناول قضايا الشباب المكافح الملتزم،

وضعف الخلفية الدينية لدى كثير من هؤلاء الكتاب.

في الواقع ما

زال الفن العربي كقيمة بعيدًا عن أيدي أصحاب المبادئ والقيم، فتوظيفه ضعيف، على

الرغم من نجاحته كوسيلة مضمونة، وسريعة الإبراز الهدف، فضلًا عن أنه يمثل قيمة

اقتصادية كبيرة والدراما حل ناجع لتخليد الرموز وتجسيد البطولات وتعزيز القضايا في

نفوس الشباب.

«المجتمع»

التقت بالدكتور عادل عبد الله هندي، أستاذ الدعوة الإسلامية، عضو المكتب الفني

لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الوعاظ والباحثين في هذا الحوار.

أستاذ الدعوة الإسلامية د.

عادل هندي لـ«المجتمع»:

نريد منابر جديدة تحيي

شباب الأمة

أجرى الحوار: شيماء أحمد

لا يزال هناك

من ينظر بريبة لقضية تجديد الخطاب الديني، فما رأيكم؟

امتن الله

تعالى على هذه الأمة برسالة الإسلام التي تستوعب كل الأزمنة والأمكنة وجميع البشر

بمرونة تامة من خلال أحكام هذا الدين، ونعلم أن أحكام الدين منها ما هو ثابت وقطعي

لا يقبل التجديد لأنه مرتبط بالتنزيل الإلهي والوحي، وأي تشكيك فيه يعد محاولة

لهدر صحيح الدين، وهناك أحكام قابلة للاجتهاد والرأي ومرتبطة بما استجد من حوادث،

فيتم إعمال القياس والمصالح والاستحسان لاستنباط الحكم المناسب بما يضمن تحقيق

مصلحة العباد مع عدم الاصطدام مع الشريعة.

والتجديد

فريضة شرعية وضرورة حياتية واقعية حيث إن الإسلام أمر العقل البشري بالنظر والتأمل

واكتشاف الجديد ولا يقبل الإسلام منه الجمود أو المكوث في مساحة الراحة خاصة وأننا

في عصر التكنولوجيا التي أصبحت كالماء والهواء للناس.

كيف نزيح حالة

الفصام التي تظهر أحيانًا بين المنابر الإسلامية وواقع الناس؟

- المنبر وسيلة

نشر الوعي الديني الصحيح في أذهان الجماهير، وأعترف أن بعض الخطباء يخطئون

بتعاملهم مع المنبر كوظيفة مجردة، دون أن ينشغل بالدعوة من صميم روحه وشعوره،

ولهذا تخرج خطبهم باهتة لا تصل لقلوب وأفهام المستمعين على جانب آخر، نرى خطباء

يستشعرون أمانة المنبر الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدركون أنه أداة

التغيير والإصلاح للأفضل، وترى خطبهم تلمس هموم المسلمين بحق وتتطرق لقضايا نصرة

المستضعفين وهؤلاء لا نشعر معهم بحالة فصام لأنهم أصحاب رسالة.

كيف تسهم

المنابر في النهوض بالأمة حضاريًا ومدافعة الاستعمار الغربي؟

- على أمتنا أن

تفكر بعقلية مبدعة في صناعة منابر جديدة ورفع الأغلال بخطاب عصري مؤثر من أجل

أهداف كبرى تعزيز الهوية الإسلامية والعزة بدين الله الواحد مع تأكيد عدم جواز

العدوان على الآخر ثم أهمية الوعي بأخطار الاستعمار الذي تمارسه الدول المعتدية

على عالمنا العربي والإسلامي.

ولتحقيق ذلك

علينا تحفيز همم الشباب والمبدعين لتحقيق نهضة علمية وفكرية تسهم في حضارة أمتنا،

وبث نماذج مشرقة من التاريخ الإسلامي وحياتنا المعاصرة لاستنهاض قيمة الدفاع عن

الأمة.

هل يمكن أن

تسهم المنابر الإسلامية في مواجهة ظاهرة «التنوير العلماني الزائف»؟

- بداية يجب أن

تتوحد جهود المنابر الإسلامية مجتمعة ولا أقول المنابر المسجدية فقط، ولكن المنابر

الإعلامية الإسلامية والتابعة لوسائل التواصل الاجتماعي فلا نوجه اللوم إلى المسجد

فيما وسائل الإعلام من صحف وبرامج تهيم في أودية أخرى، بينما نرى أهل الباطل

يعملون جماعات وهناك دول ومؤسسات كبرى داعمة لهم.

ولمواجهة

«التنوير» المزيف، علينا نقد الأفكار العلمانية عبر المنابر بشكل علمي حضاري، مع

الاهتمام بالتعليم الديني والأزهري وتربية القادة الشباب على عقيدة وسطية متزنة

وعبادة صحيحة فقهيًا.

وتعددية

مذهبية لا تعرف التعصب، وتربية سلوكية وروحية تعتز بالهوية، مع إيراد مصائر من

اختاروا حرمان أنفسهم وأمتهم من الدين.

هل لا تزال

مسألة الخطاب المعتدل بعيدًا عن الغلو الفقهي والشطط الصوفي، معضلة مؤرقة؟

هناك تحديات

بالطبع تواجه المنابر الإسلامية المعتدلة كالأزهر الشريف، غير أن حركة الإصلاح

الحقيقي ما زالت تعمل بجد في تطوير المناهج التعليمية وتصحيح المفاهيم المغلوطة

التي تتسبب في نشر التشدد الفقهي والتسيب الصوفي لدى البعض، مع أن المسلم إذا فهم

الحكمة من الاختلاف هدأت نفسه وراق فؤاده لعبادة ربه دون أن ينشغل بالمختلف فيه،

كما أنه لو استوعب حقيقة التصوف لعاش في سلوكه وأخلاقه وقيمه كأنه أحد الجيل الذي

عاصر نشأة الدعوة ومنهجها الراقي.

لماذا تؤكدون

مرارًا أهمية الدعوة عبر المنابر التكنولوجية وليس المسجد وحده؟

بالفعل، فبغير

التكنولوجيا المعاصرة ينعدم تأثير الدعوة في حياة البشر اليومية ونغيب عن فئات

بعينها يصعب وصولها الدروس المسجد، ونظل أسرى للخطاب التقليدي، ويغيب الدور

الاجتماعي للدعاة في حل مشكلات الناس وبدون التواصل الحديث يتعذر الوصول بالخطاب

الإسلامي للعالمية، ويتعذر على الجاليات المسلمة في مجتمعات الغرب مواجهة

تحدياتهم.

وقد شاركت في

تدريس مادة «وسائل الدعوة الحديثة» بالأزهر؛ نظرًا لكون وسائل التواصل الاجتماعي

واستخدامها بشكل احترافي ضرورة لكل مسلم، بل وتعلم كل ما له علاقة بالذكاء

الصناعي، وهي تطبيقات وفرت الوقت والجهد والمال والطاقة، ومجتمعاتنا إن طلقت

الدنيا الحديثة وتركتها للغرب فإنه سيتزوجها زواجًا أبديًا ويصبح سيدًا ونصبح لهم

تابعين.

كيف تسهم

منابرنا بفاعلية في بث قيم النجاح؟

- نحن دائما

بحاجة لإنتاج محتوى جذاب من مقاطع فيديو، ومقالات، وإنفو جرافيك تشرح القيم

الإسلامية المتعلقة بالنظام واحترام الوقت والعمل نحتاج لأن نستخدم القدوة الحسنة

كوسيلة عملية ومعنوية، وأن نبتكر تطبيقات تساعد في تنظيم الوقت وتعزيز قيم العمل

والنجاح.

وكي يتحقق ذلك

علينا ترسيخ أهمية ترشيد استخدام التكنولوجيا بما لا ما يهدر أعمارنا في إدمان

المشاهدة والألعاب وأخبار المشاهير، وعلينا ربط الشباب بقيمة طلب العلم واكتساب

المهارات، وأن الإسلام لا يصطدم مع التقدم الحضاري، بل يؤجر صاحبه في الدنيا

والآخرة، وقد كان الصحابة والتابعون يطلبون العلم في أصقاع العالم وعلينا أيضًا

تأكيد أهمية الانفتاح على العالم، وفق حالة «اندماج لا ذوبان».

وكيف يمكن

للمنابر أن تحصن الشباب من خطر التجنيد لتنظيمات العنف؟

تفكيك الفكر

المتطرف أولًا قبل أي شيء لهذا أدعو إلى إنتاج محتوى رقمي متوازن يرد على الشبهات

بلغة علمية بسيطة، وإقامة ورش توعوية تشرح الفرق بين الفهم الصحيح للإسلام،

والتفسيرات المغلوطة، واستخدام وسائل التواصل في الحملات الكبرى لمواجهة الشبهات،

أو في الرد على الاستفسارات بشكل فوري وودي، ولدينا في جامعة الأزهر أول وحدة

للتوعية الفكرية من هذا النوع.

وواجبنا،

إضافة لما سبق، تطوير تطبيقات تسهل على الشباب الوصول إلى المصادر الدينية الصحيحة

والموثوقة، وتقديم شروحات مبسطة للآيات والأحاديث مع استضافة علماء مرموقين لتوضيح

المفاهيم الصحيحة.

الأمر لا

يتوقف هنا بل هناك أهمية لتوجيه طاقات الشباب بعيدًا عن التطرف في مشروعات تطوعية

اجتماعية، وتعزيز ألعاب تفاعلية وأفلام قصيرة تعزز القيم الإسلامية بشكل مشوق

وتبرز تأثيرات التطرف الوخيمة، وأخيرًا إتاحة منتديات إلكترونية حول الشبهات

المتطرفة ومناقشتها في بيئة آمنة ومفتوحة.

هل نجحت

مؤسساتنا الدعوية العالمية في تصحيح المفاهيم المشوهة عن الإسلام؟

- إن حركة

المؤسسات الدعوية العالمية بطيئة للغاية لا تتناسب مع حجم التحديات، ولا تتواكب مع

التطورات الحديثة، ولعل العقبة الكؤود التي يلحظها الباحث هي عدم التعاون والتشارك

بين تلك المؤسسات، بما يوفر الجهود والأعمار.

ولذا، فإن

المأمول في حركة المؤسسات العالمية إطلاق حملات توعوية عالمية؛ لتصحيح الأفكار

المغلوطة سواء التي تطلقها الجماعات المتطرفة، أو تلك التي تطلقها جماعات اليمين

الغربي وتعزز ما يُعرف بـ«الإسلاموفوبيا»، وعلينا بث مقابلات مع أبرز الدعاة

وتنظيم منتديات دولية تجمع قادة الفكر الإسلامي، مع باحثين من ثقافات أخرى لنشر

رسالة التسامح، وتقديم تطبيقات وكتب وأفلام بلغات متعددة حول المفاهيم الدينية

بعيدًا عن التشويه.

وهناك أهمية

بالغة للتفاعل مع الجاليات المسلمة في الغرب لتمكينهم من شرح الإسلام الصحيح مع

الاستجابة الفورية للأزمات خاصة في أوقات الهجمات الإرهابية أو تصاعد الأفكار

المتطرفة المنسوبة للإسلام.

د. عطية عدلان

أين يذهب

شبابنا إذا كانت الخلافات المذهبية والفكرية تعصف بالساحة الإسلامية فلا تدع فيها

شبرًا إلا ويقع فيه التدافع والتمانع؟! أين يذهب الجيل؟ وهل للخروج من هذا المعترك

الضنك من سبيل؟ سؤال يجب على الكبار أن يطرحوه على أنفسهم قبل أن يطرحهم في مهاوي

النسيان تجاهلهم وتعاميهم نحن أيها العلماء الفقهاء، أيها المفكرون المنظرون يا

قادة الفكر والفقه والرأي يا رؤساء الجماعات والأحزاب والمؤسسات!

نحن لم نعد

نرى لهذا المصطرع المفتعل نهاية ولا غاية فهل لدى أحد منكم رؤية للتعامل الواعي مع

هذه الظاهرة؟ أغيثوا الشباب، وحسبهم ما أصابهم بضياع آمالهم، ووأد أحلامهم، ودهس

كل ما كانوا يشيدون في ثوراتهم المظلومة المكلومة من رؤى طموحة بسبب غياب دوركم!

سلامة الحقيقة

من دواعي الاحتراب: لا تحملوا الخطاب القرآني مسؤولية ما وقعتم فيه وأغرقتم الجيل

في لجته فإن القرآن بكل بساطة وجهنا إلى التعامل مع الآيات المتشابهات برد

المتشابه إلى المحكم؛ لئلا يهيمن الزيغ المستمكن من النفوس الضعيفة على الموقف

التأويلي: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ

رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: 7).

وسواء قلنا:

إن المحكم أقل من المتشابه، أو قلنا: إن المحكم هو معظم الكتاب؛ فإن مجرد كونه أم

الكتاب يضمن لنا أن يكون الكتاب بمحكمه ومتشابهه بيانا وتبيانًا، وعليه فإن وزر ما

يقع من تنازع وتنافر ليس مصدره الخطاب القرآني، فالقرآن كما قال عنه الرحمن: ﴿وَنَزَّلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: 89) فلنبحث في أنفسنا لأن الحقيقة سالمة بارئة.

براءة الفقه

من دوافع التنازع:

أما الفقه

الإسلامي العظيم، فعلى الرغم من سعته وتعددية الآراء في رحابه، وعلى الرغم من قيام

المذاهب الفقهية على أساس هذه التعددية؛ فإنه من المحال أن يوجد فيه مجال للتنازع

والخلاف، ولطالما فرقوا بين الخلاف والاختلاف ونبذوا الأول وحبذوا الثاني.

والتحدي

العظيم يتمثل في أنك إن قمت برحلة طويلة، فأبحرت في خضم الفقه بكافة مذاهبه وجميع

موارده ومشاربه، فلن تجد فيه ما يشجع على التنازع والتفرق؛ لأسباب، أولها: أن

اختلاف الفقهاء له أسباب طبيعية واقعية تقصيه عن مكامن الهوى والشهوة، بعضها يتعلق

بالمصادر وبعضها يتعلق بالطبائع، وبعضها من قبيل المقاصد العلية والغايات الرضية،

فمصادر الفقه ينشأ منها اختلاف في الرأي في فروع الشرائع لا في أصول الدين.

أما الطبائع،

فقد قرر القرآن حقيقة متعلقة بالخليقة: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ

خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (هود: 118-١١٩)، أي كما قال الشاطبي وغيره: للاختلاف

خلقهم، فإذا انحسر الاختلاف عن الأصول وانحصر في الفروع فأولئك الذين رحم الله،

وأما المقصد والغاية فهو تحقيق شمول الشريعة وعالمية الإسلام وبقاء الدين وخلود

خطابه، بما يحدثه الاختلاف وتعددية الآراء من السعة والمرونة، وهذا كله مشروط بأن

يتجانف الاختلاف عن قضايا الإيمان، ويجفل عن المحكمات والثوابت ومعاقد الإجماع

ومواقع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام.

حسن إدارة

الاختلاف سبيل الوحدة والائتلاف:

لا ريب أن

إدارة الاختلاف تنبثق عندنا من بيئة ثقافية أصولها تؤسس لفقه الاختلاف وآدابه؛ فلا

مبرر للاضطراب الذي ينشأ عندنا وفي واقع حياتنا المعاصرة وفي أنشطتنا العلمية

والسياسية، والدعوية والحركية والجهادية، ولا تفسير لهذا الاضطراب إلا بالقدح في

الفهم أو التجرد؛ إذ لا يمكن أن تنتج النصوص أو الحقائق المنبثقة عنها اضطرابًا أو

اختلالًا.

وإذا كان

الإيمان بالحقيقة التي أسلفناها هو قاعدة الانطلاق إلى إدارة رشيدة للاختلاف تحقق

الحد الأدنى للوحدة الإسلامية الواجبة وتنهي حالة الاحتراب بين الأصحاب والأحباب؛

فإن هذا الإيمان وحده لا يفي بالغرض إلا بقدر ما تفي قواعد البنيان بأغراض

الساكنين.

قواعد فن

إدارة الاختلاف:

يجب أولًا

وقبل كل شيء أن نجدد إيماننًا تجديدًا يحيي الإخلاص والتجرد ويزيل من القلوب ما

علق فيها من دخن الشهوات الخفية، وذلك لأن مصالح العمل العام تلتبس وتشتبك

بالمصالح الحزبية الضيقة، تلك التي لا تنفصل غالبًا عن المصالح الشخصية التي تتحد

مع مصالح الطائفة أو الجماعة أو الحزب ومن هنا جاءت النصوص القرآنية تحوط المؤمنين

بتوجيهاتها لدى الانخراط في العمل العام، ففي بداية فرض الجهاد سأل بعض الناس عن

الأنفال: فجاء الجواب على هذا النحو الذي يمنع من استشراف المغنم ﴿يَسْأَلُونَكَ

عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم

مُّؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: 1).

ويجب ثانيًا

أن نفرق تفريقًا حاسمًا بين الثوابت والمتغيرات بما يحقق الرشد والتوازن في

التعاطي مع الأمور، فإنه من الملاحظ أن كثيرًا من الخلط يقع من جهة عدم التمييز

بين الثوابت التي لا يُختلف عليها، والأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف،

وهنا يأتي دور العلماء الربانيين مع أهل الخبرة والتجربة في بلورة الثوابت وإشاعة

العلم بها، مع تحريرها من كثير مما علق بها بفعل الجاهلين والمغرضين.

كما يجب أن

توضع جملة من الضوابط للتعامل مع المتغيرات وموارد الاجتهاد، ضوابط علمية وضوابط

أخلاقية، حتى تحقق الحكمة من الاختلاف بإثراء الساحة بالآراء المتنوعة التي تلبي

تنوع الحاجات وتعدد الأغراض، وحتى نتلافى ما يترتب على اختلاف الآراء من ردود

أفعال سلوكية.

ومثلما يجب

التفريق بين الثوابت والمتغيرات، يجب كذلك التفريق بين ما هو من قبيل الأحكام

الشرعية، وما يُعد من قبيل الآليات والأدوات والأمور الدنيوية، فأما الأحكام فتعرف

من مصادر الشرع وأما الأخرى فمصدرها العقل والتجربة الإنسانية، لذلك كان الصحابة

حريصين على التفريق بينهما في مورد الشورى واتخاذ القرارات.

ويجب كذلك

التفريق بين موقفنا من الرأي وموقفنا من صاحبه، فقد يكون الرأي منكرًا دون أن يكون

صاحبه من أهل المنكر، وقد يقتضي الرأي تفنيدًا وإبطالًا دون أن يستدعي ذلك

بالضرورة إفساد العلاقة مع صاحب هذا الرأي، بل إنه من المقطوع به أن القول قد يكون

كفرًا ولا يلزم من ذلك بالضرورة تكفير قائله: هذا التفريق يسهم في منع التعدي الذي

يقع بذريعة المخالفة في الرأي.

والأهم من كل

ما سبق أن تكون هناك خطوط حمراء بارزة لا يصح تجاوزها مهما كانت درجة الاختلاف،

فمثلًا التحالف مع أعداء الإسلام ضد المخالفين من أهل الإسلام خط أحمر، وما أكثر

ما وقعت الكوارث للأمة في تاريخها كله، بسبب ذلك ولا يزال كثيرون ممن ينتسبون

للعمل الإسلامي، بل والجهادي، يستحلون هذا الحرام وحبذا لو تشكلت دوائر علمائية

للبت في الوقائع.

ومن الأمور

التي يجب مراعاتها بهذا الصدد أن نسعى لتعظيم المشتركات وتوسيع دائرتها وتأكيد

احترامها، وقد علمنا القرآن الكريم ذلك، فبرغم الصراع الذي كان محتدمًا على كافة

الأصعدة مع أهل الكتاب رأينا القرآن الكريم، يؤكد في أكثر من سورة المشتركات التي

يجب الانطلاق منها بغية الوصول إلى أمر رشيد.

ويأتي دور

الحوار البناء الذي ينطلق من المشتركات الواضحة، وتأتي كذلك الشورى التي تؤسس على

رشد ووعي، وتوضع لها الآليات التي تحقق استقامة الأداء وتضمن سلامة المنتج، ثم

تأتي المؤسسية والعمل المؤسسي، لتجعل الاختلاف في الرأي مجرد مرحلة في سلسلة

الإجراءات التي تنتهي باتخاذ القرار، وتضع لكل قول ورأي مسارًا لا يلتبس بغيره ولا

يخرج عن فلكه، إننا أمام تحد كبير، وأمام تهديدات قد تكفي لإهلاكنا ألف مرة إذا لم

ننجح في هذا الباب الكبير الخطير، وإننا لمقبلون على تحول حضاري كبير سيقلب الدنيا

ويدير دفة الكون، فالذي يلاحظه الكافة ولا يختلفون فيه هو أن الغلاف البشري للكوكب

الأرضي يمور ويضطرب بما ينذر ويبشر بتحولات هائلة، وفي مثل هذه الظروف يكون الأخذ

بأدوات إدارة الاختلاف واجب اللحظة.

تعيش الأجيال

الجديدة بين ماض مليء بالقيم الدينية والتقاليد الموروثة، وحاضر متسارع يجلب معه

الحداثة والتكنولوجيا التي تحمل في مضمونها الكثير من المتناقدات مع التراث

الديني، بل وفي أحيان أخرى تحاول نقضه أو إلغاءه، وتجاوزت هذه الحداثة في أحيان

كثيرة إلى السخرية من هذا التراث الذي يشكل منظومة القيم الأساسية لمجتمعاتنا

العربية والإسلامية التي يعني التخلي عنها هو التخلي عن هوية الشعب العربي

والمسلم.

وأمام هذا

التناقض الكبير الذي تتسع فجوته يومًا بعد يوم، نحاول في هذا المقال استعراض صور

هذه الإشكالية من ناحية، والأطروحات الخاصة بين الدمج بين الأصالة التي تشكل

هويتنا كعرب ومسلمين، والمعاصرة التي تملكنا أدوات حديثة للتعبير وأفاق جديدة

للتفكير ربما تكون ضرورية جدًا للعيش في هذا العالم الذي أصبح بفعل التكنولوجيا

قرية واحدة.

فاطمة عبده

أحدثت منتجات

الحداثة الفكرية والاتصالية انقسامًا داخل المجتمع المسلم بشكل عام، وأوساط الصبية

والشباب بشكل خاص حيث نشأت أجيال تعيش على منتج الحداثة وثقافته بشكل منفرد في

تقليد مخل عن تقليد ثقافي محل للغرب، بينما حاولت مجموعات أخرى التطبيق النصي

للتراث في محاولة للرد على هذا الاستهداف المقصود.

ومع هذا

التباين تنشأ الفجوة بين من يرون في التراث أساسًا لهويتهم وأخلاقهم، ومن يرون في

العصر الرقمي فرصة لتجاوز القيود التقليدية ويبقى السؤال: كيف يمكننا بناء جسور

بين هذين العالمين بحيث نحافظ على القيم الدينية والتراث الثقافي، وفي الوقت نفسه

نستفيد من التكنولوجيا في تعزيز هذه القيم وتربية الأجيال بشكل يلائم متطلبات

العصر الرقمي؟

مهددات دينية

حملت الوسائل

الحديثة من صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية ترويجًا متعمدًا

لثقافات غربية تتصادم بشكل مباشر مع الثوابت الدينية للمجتمع، وقد جاءت تطبيقات

عالمية كثيرة ما بين الأغنية والفيلم والفيديوهات القصيرة والطويلة، تعكس ابتهاجًا

غربيًا بالشذوذ الجنسي، وتحمل دعوة مباشرة لكل الأجيال لاتباع هذا السلوك الذي

يراه مفكرو الغرب الآن بأنه قمة الحرية الشخصية.

والغريب أن

وسائل الإعلام الحديثة التي يسيطر عليها الغرب تصر على إقحام فكرة الشذوذ في طرق

التعليم الحديثة للأطفال والصبية والشباب، حيث يظهر المعلم أو المعلمة وهو يرتدي

شارات الشذوذ، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية عند أجيالنا الخاصة بالرجل إلى مجرد

أنثى تضع المساحيق وتلبس المشغولات الذهبية في تطابق تام مع ما تقوم به النساء،

إضافة إلى قيام النساء المعلمات والمربيات في تلك التطبيقات التعليمية بأفعال تؤكد

تبنيهم للشذوذ، وهو للأسف الشديد يتم بشكل متتال ومستمر بحيث لا تترك فرصة للأطفال

أو الصبية أو حتى الشباب للخروج من حصار العالم الرقمي الذي يطاردهم كلما وضعوا

أصابعهم على تلك الأجهزة.

بالوقوف عند

هذا السلوك، تتضح حجم المعاناة الكبرى التي تقع على عاتق المعلم والأسرة في

مجتمعنا لمتابعة مثل هذه السموم ومحاولة إنقاذ أطفالنا وشبابنا منها، علما بأنه لا

يمكن مراقبة الأطفال أو الصبية على مدار الساعة، ولذلك يقع على مجتمعنا التعليمي

عبء كبير في تخليق برامج وتطبيقات عربية وإسلامية تكون قادرة على الإشباع الروحي

والتقني للأطفال وتقدم لهم تلك المعلومات عبر صورة تتوافق مع أساسيات الدين ومضمون

نافع ومبرمج لإنتاج أجيال نافعة لمجتمعها.

نجحت مجموعات

متنوعة في عالمنا العربي في تقديم نماذج رائعة لتربية النشء باستخدام الوسائل

التقنية الحديثة ووفقًا للضوابط الشرعية، ويمكننا هنا الإشارة إلى أحد هذه النماذج

التي تقدم خدماتها بشكل مباشر للأسرة والمعلمين والأطفال، وهو دليل الطفل المسلم،

وكما جاء في تعريف هذا الدليل أنه دليل إلكتروني جامع للخدمات والمشاريع المعنية

بالطفل المسلم، يعنى بتزويد المهتمين وأصحاب المبادرات بالمعلومات اللازمة عن

الأعمال القائمة، ويجد فيه الوالدان والمربون ما يعينهم على تربية الأطفال تربية

إسلامية صحيحة.

ويقدم الدليل

خدمات مجانية وهي تشمل كافة الاحتياجات التعليمية والتربوية والترفيهية للأطفال،

كما يقوم بتحديث نفسه بإضافة كل ما هو جديد في هذا المجال، من تطبيقات وبرامج

مجانية للتعليم والترفيه.

وعلى الرغم من

أهمية مثل هذه المنتجات، فإن المجتمعات العربية تحتاج إلى توعية أرباب الأسر حتى

تشكل الاختيار الأمثل لأبنائهم، وتحتاج هذه الأسر والمعلمين أيضًا دورات مستمرة

لمعرفة البرامج والمنتجات التعليمية والترفيهية الضارة بالنشء ومحاولة إبعاد

الأطفال عن مشاهدتها، والتفاعل معها خاصة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأسرة في

كيفية التعامل مع هذه المنتجات الغربية هو إقحام إعلانات مثل شارات الشذوذ والعري،

والتبشير داخل البرامج التعليمية خاصة في تطبيق «يوتيوب» الأكثر مشاهدة في العالم.

للأسرة دور

مهم في تشكيل الخطوات الأولى لوعي الأطفال ومتابعة ما يطلع عليه النشء من تطبيقات

لا يمكن إغفال

دور المسجد في التربية باعتباره المكان الجامع للمسلمين خاصة في أيام الجمعة

للجامعات دور

حيوي بتوعية الشباب لأنها تشكل اللبنة الأولى في تفاعلهم مع مجتمعهم سلبًا

وإيجابًا

التعامل مع

العالم الرقمي

تواجه الأجيال

الشابة تحديات جديدة في فهم وتطبيق تعاليم دينها وسط هذا التطور التكنولوجي

المتسارع، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات التربوية لتوجيه الشباب

نحو بناء شخصية متوازنة تجمع بين الأصالة والحداثة، وفي هذا السياق يمكن الإشارة

إلى دور المؤسسات التربوية المختلفة في التالي:

1- يعد دور

الأسرة مهمًا جدًا في تشكيل الخطوات الأولى لوعي الأطفال، وبالتالي يجب أن تقوم

بمتابعة ما يطلع عليه النشء من تطبيقات وبرامج، وتجنيب السيئ، والمناهض للمقومات

الدينية منها.

٢- المدرسة هي

العمود الثاني في بناء الشخصية التي يعد تدريب معلميها نشاطًا أساسيًا للإشراف على

الدفاع عن تراثنا وقيمنا الأساسية، دون أن ننعزل عن العصر ووفقا للخبراء فإن

التعليم والتدريب المستمر للمعلم يجب أن يتوافق مع التعليم والتدريب المستمر لطلاب

المدارس في مراحلها المختلفة، حيث يمثل المعلمون ركيزة أساسية في توجيه الطلاب نحو

فهم معاني الدين وأحكامه، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تهديدات

التكنولوجيا.

3- لا يمكن إغفال

دور المسجد في اعتباره المكان الجامع للمسلمين خاصة في أيام الجمعة وفي هذا المجال

يجب أن تتضمن خطبة الجمعة طوال الوقت تفسيرًا لتلك المهددات التقنية والثقافية

ومحاولة تقديم بدائل لها أو تطوير التعامل بمحاولة فهمها في الإطار الصحيح.

4- كما تعتبر

وسائل الإعلام من أهم الأدوات التي تشكل وعي الأفراد، خاصة الشباب، حيث تؤدي وسائل

التواصل الاجتماعي دوراً كبيرًا في نشر الأفكار والمعتقدات، سواء كانت إيجابية أو

سلبية لذلك، يتطلب الأمر توعية الشباب بأهمية انتقاء المعلومات والتحقق من صحتها،

وتشجيعهم على الاستفادة من هذه الوسائل في نشر الخير والمعرفة.

5- للجامعات دور

حيوي في توعية الشباب؛ لأنها ترسم الطريق نحو مستقبلهم، وتشكل اللبنة الأولى في

تفاعل الشاب مع مجتمعه سلبًا وإيجابًا، ومن ثم يجب أن تتضمن برامج التعليم في

الجامعات الإشارة إلى تلك المهددات الدينية والأخلاقية والثقافية التي تأتي عبر

المنتج الغربي، إضافة إلى إلزام طلاب الجامعات بإنتاج مشروعات تخرج تتضمن كيفية

مواجهة هذا الغزو الثقافي والديني والأخلاقي، وإنتاج بدائل تجمع بين الحفاظ على

تراثنا، والأخذ بأسباب التكنولوجيا.

6- فيما يخص

الجامعات الأجنبية العاملة في بلادنا التي تحرص على عدم تدريس أي مواد تعليمية لها

علاقة بتراثنا ومقوماتنا الأساسية، كالعلوم الشرعية والأخلاقية فهناك طريقان

للتعامل مع هذا التحدي الأول: الطلب من تلك الجامعات تدريس مادة الدين الإسلامي

المتضمنة تعلم القرآن والحديث والتاريخ الإسلامي، والثاني: أنه في حال رفض

القائمين على تلك الجامعات يجب إجراء معادلة دينية لخريجي هذه الجامعات تتضمن

التركيز على دراسة العلوم الشرعية حتى تصبح شهادة تلك الجامعات معتمدة لدى الدولة

المسلمة.

أسماء السيد

خليل

تشير لفظة

المراهقة إلى الفترة التي يبدأ فيها البلوغ الجنسي للطفل وصولًا إلى مرحلة الرجولة؛

حيث النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي، وما يصاحبها من تغيرات ومظاهر نمو

قد تمتد لعقد أو يزيد من عمر الفرد، وخلالها يميل إلى الاستقلال الانفعالي عن

الآباء والكبار، ويشعر بذاته ما يعرضه الصراعات متعددة داخلية وخارجية.

ويعد النمو

الفكري من أهم خصائص هذه المرحلة، فيصير لدى المراهق فضول كبير، ويسعى إلى التعلم،

ويمتلك قدرًا من التأمل الذاتي ويعاني المراهق في هذه الفترة من صراع ديني، بين ما

تلقاه وهو طفل من مبادئ وشعائر وبين تفكيره الجديد، وجزء من هذا الصراع يكون بين

جيله بآرائه وأفكاره وجيل الآباء والكبار.

متطلبات

تربوية

وبما أن مرحلة

المراهقة مرحلة حساسة، يصاحبها شعور بالحاجة إلى إثبات الذات ومزيد من الحرية

والاستقلال؛ فإن على الآباء والمربين عبء التعرف إلى المتطلبات التربوية للمرحلة،

خصوصًا ما يتعلق منها بأمور العقيدة بالعمل على تنمية الإحساس لدى المراهق

بالمسؤولية وتوجيهه وتبصيره بعواقب الأمور، ويكون ذلك مقرونًا بإبداء التقدير والاحترام

والعطف لشخصه، وحسن الإصغاء إليه، والاستماع إلى أفكاره ورؤاه ومشاركته مشكلاته

وهمومه، والتقليل قدر الإمكان من إصدار الأوامر والنواهي.

ومن المهم

متابعته في اختيار أصدقائه إذ عليهم دور كبير في تكوين قناعاته وميوله، وكل ذلك

بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالفرض والقمع، والأمر ذاته ينطبق على اختياراته في

التقليد ففي هذه المرحلة يقلد المراهق بعض الرموز والشخصيات التي تجذبهم عادة من

الفنانين والكرويين وغيرهم، فيجب التعامل مع هذه النزعة بالتوجيه والإرشاد المغلف

بالحب والتأصيل لفكرة الهوية والانتماء، وزرع الثقة بنفسه، وترسيخ قدرته على

مواجهة الحياة.

المراهقون

والإنترنت

غدًا الإنترنت،

وفي القلب منه وسائل التواصل الاجتماعي، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا العصرية، وغدت

اللغة الرقمية هي لغة المراهقين، وعلى ما أحدثته الشبكة العنكبوتية من ثورة ثقافية،

وإتاحة شتى أنواع المعرفة في قوالب تكنولوجية في كل الأوقات، فإنها مثلت خطرًا

كبيرًا على عقول وأفكار الناشئة، ما يتطلب يقظة تامة من الأهل والمربين، خصوصًا ما

يتعلق بشرائع الدين ومنظومة القيم والأخلاق، فيتم التشديد على عدم التعاطي مع كل

ما ينافي هذه الشرائع والقيم، والتنفير من المفاهيم والأعراف المغلوطة، وفي

المقابل التشجيع على الوسائط التي تدعو إلى الفضيلة، وتحت على البر والتقوى

والتكافل والتعاون، وتوجب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والوالدين وكل

ما يجعل المراهق بارًا بكل من حوله، وما حوله، متوازنا في حياته، منضبطًا في

سلوكه.

مبادئ تعليم

الإسلام

تعليم مبادئ

الإسلام للأطفال يبدأ كما هو معلوم، منذ مجيئهم إلى الحياة، فمما ورد عن النبي صلى

الله عليه وسلم أنه «أذن في أذن الحسن بن علي عند ولادته» «أبو داود والترمذي».

وقد أوجب

العلماء على الآباء تعليم الطفل كلمة التوحيد بمجرد استطاعته النطق، ثم المداومة

على تربيته وتعليمه منهج الإسلام والأخلاق الفاضلة في كل مراحله بما يعود عليه

بالنفع في الدنيا والآخرة، وإذا كان يثبت بالبلوغ التزام أحكام الشرع، فيجب أن

يتعلم القرآن فيتعلم أحكام التلاوة ويكلف بالحفظ ولو بمقدار يسير في البداية ويتعلم

التفسير من أجل سلامة الفهم، وللقناعة العقلية بمعانيه.

وأن يتعلم

الحديث ليتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون ذلك من خلال كتاب «الأربعون

النووية».

وأن يتعلم

السيرة؛ ليتصور حقيقة الإسلام بصورة عملية متجسدة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم

وليس الوقوف على الأحداث التاريخية فقط.

وأن يدرس

جزءًا من حياة الصحابة، وفي مقدمتهم العشرة المبشرون بالجنة للتعرف إلى نماذج

اتخذت الإسلام منهجًا وسلوكًا، فوقع ذلك التحول الكبير في حياتهم، ومن ثم كان لهم

هذا التأثير العظيم على الدنيا بأسرها.

وأن يتعلم

العقيدة، فيعرف أركان الإيمان الستة، ويتعلم مفهوم الإيمان وأهميته، وأنواع

التوحيد، وأن يُربى على معرفة الله عز وجل، وأن يُغرس في نفسه إخلاص المحبة له

والترغيب فيه وإفراده سبحانه بجميع أنواع العبادات.

وأن يتعلم جزءًا

من الفقه، بمعرفة الأحكام الشرعية للعبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأن يعرف

معنى كل عبادة وجوهرها، وأن يؤديها أداء صحيحًا بالكيفية المأثورة عن النبي صلى

الله عليه وسلم.

وأن يعرف

مفهوم حسن الخلق ومظاهره ووسائل اكتسابه، والعلاقة بينه وبين الإيمان، وأن يتأسى

في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتوظيف الأحداث العامة والشخصية لاكتساب حسن

الخلق.

وأن توضح له

وسائل تزكية النفس ومحاسبتها، والخوف من الله، ونهي النفس عن الهوى والتقصير

والتوبة إلى الله، وأن يُذكر بالموت، ويتعلم أهمية الدعاء، وفضله، وأن يتدرب عليه.

وأن يهتم بأمر

المسلمين فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ويتابع أحوالهم، ويعرف ما يحاك لهم من

مؤامرات وماس، وليعلم أن ذلك من تمام الإسلام فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس

منهم.

كريم الدسوقي

يصيب الإدمان

ما يزيد على ۲۱۰ ملايين شخص حول العالم سنويًا، وفق منظمة الصحة العالمية، وتفيد

الأرقام الصادرة عن المنظمة ذاتها بأن ١٥,٣ مليون شخص يصابون بالأمراض بسبب تعاطي

المخدرات، وأن ما يقارب ٢٠٠ ألف منهم يفارقون الحياة سنويًا.

لكن مكتب

الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يقدم أرقامًا مخيفة، تظهر أن نحو ٢٧٥

مليون شخص تعاطي المخدرات مرة على الأقل في جميع أنحاء العالم خلال العام ٢٠١٦م،

وأن ٤٥٠ ألف شخص لقوا حتفهم جراء ذلك، وتشير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى

أن نسبة المدمنين على المخدرات في العالم العربي تتراوح ما بين 7- 10%، وأن معظم

المدمنين من فئة الشباب.

على سبيل

المثال، هناك ارتفاع في عدد متعاطي المخدرات في مصر إلى نحو 10% من السكان، وفي

السودان 6 ملايين مدمن والجزائر أكثر من ٣٠٠ ألف، وهو المعدل نفسه تقريبًا في

تونس، بينما يوجد في السعودية ٢٠٠ ألف، وفي الكويت أكثر من ٤٠ ألفًا، وفي لبنان ٢٤

ألفًا، وفي عمان 5 آلاف مدمن وفق إحصاءات صادرة عن منظمات دولية وحكومية وأهلية.

وتكمن حقيقة

الأزمة في غياب إحصاء دقيق لعدد المدمنين في العالم العربي، حيث تستند الأرقام

المعلنة إلى أعداد الأشخاص الموقوفين بسبب التعاطي، وهذا لا يعكس الرقم الحقيقي

لأن أسر المدمنين تظل أسيرة الحرج المجتمعي في الإبلاغ عن أبنائهم؛ وهو ما يعني أن

الأرقام والتقديرات تكون مرشحة للزيادة.

المثير

للانتباه، ما سجله معهد «نيدا» الأمريكي بشأن أن نحو ۷۰% من المدمنين بدؤوا تعاطي

المخدرات في سن المراهقة، وهو ما يعني أننا أمام مشكلة أكبر تتجاوز حدود وأسباب

المرض حيث إن جذور هذه المشكلة تضرب عميقًا في تربة الفراغ الروحي الذي يعاني منه

شبابنا، فكيف لنا أن نلوم الشاب الذي لم يتذوق حلاوة الإيمان، ولم يستشعر لذة

القرب من الله تعالى أن يبحث عن ملاذ في عالم المخدرات المظلم ولو كان وهميًا؟

إن الابتعاد

عن منهج الله تعالى هو السبب الحقيقي وراء الضنك النفسي الذي يدفع بالكثيرين إلى

هاوية الإدمان، بينما لا يزال بعض من يدعون الحداثة والتقدم يروجون لفكرة أن تعاطي

المخدرات نوع من الحرية الشخصية، بل إن بعضهم يدعو إلى السماح بها قانونًا لتكون

بسماحية الدولة كما تفعل بعض دول أوروبا.

وهنا نتساءل:

أي حرية تلك التي تجعل الإنسان أسيرًا لمادة كيميائية تسلبه عقله وإرادته؟ ومتى

كانت قوانين أوروبا وأمريكا مرجعية أمة الإسلام؟! إن الإسلام، بمنهجه الرباني حرم

كل ما يؤثر على العقل، باعتبار أن حفظه أحد مقاصد الشرع الخمس ولذا قال النبي صلى

الله عليه وسلم: «كل مسكر حَرَامٌ» «رواه مسلم».

كذلك، كم من

فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني يعرض صور تعاطي المخدرات على أنه مظهر من مظاهر

الرقي والتحضر، وكم من منصة إلكترونية سهلت التواصل بين المروجين والضحايا! لذا

يجدر بنا كمجتمعات مسلمة أن نقف صفًا واحدًا في وجه هذا الغزو الثقافي الذي يستهدف

قيمنا وأخلاقنا.

إن الواقع

الاجتماعي والاقتصادي المرير في عديد البلدان العربية والإسلامية يمثل مرتعًا خصبًا

لهروب بعض الشباب من واقعهم عبر تعاطي المخدرات أو بحثًا عن حلول سريعة لمشكلاتهم النفسية

والاجتماعية، وهو ما لا يمكن علاجه فقط بتقديم برامج العلاج المادي التي تتناول

العرض وتتجاهل أصل المرض.

لا يمكن

مكافحة الإدمان بين شبابنا بنجاعة دون القضاء على المنابع النفسية والاجتماعية

الدافعة للهروب إلى المخدرات والمسكرات، وهو ما يرتبط بتحسين حياة هؤلاء الشباب في

شبكات علاقاتهم جميعها، وعلى رأسهم علاقتهم بربهم التي هي السبيل الوحيد لمواجهة

ضغوط الحياة ومصاعبها بدلًا من الهروب منها.

هذا المعنى هو

ما أشار إليه القرآن الكريم في معرض وصف فالصلاة، فهي ليست مجرد حرکات بدنية، بل

هي صلة الروح بخالقها عز وجل، التي تمنح المؤمن السكينة والطمانينة؛ ﴿الَّذِينَ

آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: 28)، ولو أننا علمنا شبابنا عباداتهم بهذا المعنى

لما وجد أي منهم خواء روحيًا.

لقد تحول

الإدمان في عديد البلدان الإسلامية إلى وباء بكل أسف ولا سبيل للنجاة منه، بمجرد

سن القوانين الصارمة على أهميتها بل السبيل في إعادة بناء الشباب من الداخل

ومصالحتهم على قيم دينهم، وفتح آفاق جديدة لهم من أجل العمل والإبداع والزواج.

أین دور

الأسرة المسلمة في حماية أبنائها؟ وأين تلك التربية الإيمانية التي تغرس في نفوس

أبنائنا الوازع الديني والأخلاقي؟ لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير

في هذا الواجب العظيم بقوله : «كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُم مَسؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ»

«متفق عليه».

إن شمولية

المنهج في التعامل مع حالات الإدمان، بحيث يجمع بين العلاج الطبي والنفسي من جهة،

والتأهيل الروحي والأخلاقي من جهة أخرى هي الطريق نحو انتشال جسد أمتنا من هذا

السرطان، فالمدمن ليس مجرد جسد يحتاج إلى علاج، بل هو إنسان له روح تحتاج إلى غذاء

الإيمان ودفء الرحمة.

فلنبدأ حملة

تكافح سرطان الإدمان انطلاقًا من هذا المبدأ، فالطريق إلى السعادة في الدارين لا

يمر عبر أوهام المخدرات، بل عبر الإيمان بالله والعمل الصالح، واستشعار حلاوة

القرب من خالق الروح.

«المجتمع»

طرحت عليه العديد من التساؤلات في هذا الحوار.

مدير المعهد

الفنلندي للغة العربية وعلوم الإسلام د. محمد الشعار لـ«المجتمع»:

اللامبالاة

تجاه الدين خطر يواجه الشباب المسلم بالغرب

أجرى الحوار–

كلثوم باسعيد:

من المعلوم أن

أوروبا ملاذ آمن اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، فهل هي ملاذ آمن دينيًا؟

- ما زالت حرية

الأديان وممارسة الشعائر الدينية مكفولة في أوروبا حتى يومنا هذا.

وما قد يبدو

أنها من المضايقات مثل: مسألة الذبح الحلال والختان ما هي إلا أوضاع قائمة،

وقوانين سابقة لمجيئنا، وعلى المجتمع المسلم أن يسعى لتغيير تلك الأوضاع بالضغط

المجتمعي والمشاركة السياسية، التي من خلالها يمكن سن قوانين تتوافق أو تكاد

تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

البيئة

الغربية من روافد ثقافتها الأساسية الدين المسيحي، فإلى أي مدى يتماهى الشباب

المسلم مع تلك الثقافة؟

صحيح أن

الحضارة الأوروبية مؤسسة على الدين المسيحي، بدرجة كبيرة؛ لكنه اليوم بات ثقافة

أكثر منه دينًا.

وتاريخيًا،

وفي إطار النزاع بين الدولة والكنيسة أو الدنيا والدين خسرت الكنيسة تأثيرها

الروحي على شرائح المجتمع، وأصبح الدين أمرًا ثانويًا في حياة الأوروبي، ويتمظهر

ذلك في موقف اللامبالاة تجاه الدين فالأوروبي ليس على استعداد لنقاش يتناول أمر

الدين، أي دين، وقد يصل لحد الإنكار التام للدين ومظهره الإلحاد بمعناه المعروف.

والخطورة هنا

تكمن في أن الشاب المسلم الذي نشأ في تلك البيئة ودرس في مدارسها وتشرب من أسلوب

حياتها يتبنى لاشعوريًا، ذلك الموقف من الدين؛ أي: موقف اللامبالاة، وهذا ليس

إلحادًا بمعنى إنكار وجود الإله لكنه قد يؤدي إلى الإلحاد، إذا طالت الجفوة بينه

وبين ربه، وزادت عليه التكاليف الشرعية.

فنحن إذًا في

أوروبا لا نعاني من إلحاد الشباب المسلم، لكن نعاني من لامبالاته بالدين.

هذه

اللامبالاة من الشباب من أبناء المسلمين على درجات وشرائح، وتظهر أكثر ما تظهر في الأسر

غير الملتزمة.

يلاحظ الآن

وجود هجرة معاكسة من أوروبا للبلدان المسلمة، ما أسباب ذلك؟

- نعم، هذا

صحيح، فلأول مرة في تاريخ الهجرة لأوروبا من البلاد المسلمة تحدث هجرة عكسية

بأعداد معتبرة، حيث يعود المسلمون إلى بلادهم أو يهاجرون إلى بلد مسلم آخر ومرجع

ذلك إلى محاولة فرض منظومة القيم الأوروبية -إن صح القول- على المجتمع المسلم، ومن

هذه القيم ما هو مخالف للإسلام كل المخالفة، مثل: الشذوذ الجنسي وتغيير جنس الذكر

والأنثى؛ لذا آثر بعض المسلمين الفرار بدينهم وأولادهم إلى حيث يحفظون على أولادهم

دينهم، وإن كانت ظروف المعيشة ثم أقل رغدًا وأضيق عيشًا.

هل هناك رموز

إسلامية غربية يمكن أن تمثل قدوة للشباب في الغرب؟

-

يقول الله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ

وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ (يوسف: 7)، والآية لغير السائل ليست آية بل

يمر عليها ولا يراها.

وللأسف، فإن سؤال

القدوة غير مطروح بين الشباب من الأساس؛ ذلك لأنهم قد اكتسبوا عادات المجتمع

الأوروبي وطريقة حياته، الذي لا يتطلع إلى أكثر من أن يتكسب من وظيفة أو مهنة،

فقيم القدوة؟

فإذا توفرت أسباب

الحياة العادية -وهي متوفرة- فلا حاجة للتطلع والطموح، اللهم إلا إن كان لاعب كرة

مثلا فيكون قدوة للشباب لا لدينه، بل للكسب المادي والشهرة وللمفارقة، فإن أغلب

الشاغلين لوظائف مرموقة في أوروبا من المسلمين، وهم من تلقوا تعليمهم في بلدانهم،

بينما الجيل الثاني والثالث من أبناء المسلمين في أوروبا فيحتلون الوظائف

الاعتيادية.

أيهما يمثل

مشكلة تواجه الشباب في الغرب التطرف الديني أم الإلحاد؟

قلنا: إن

الإلحاد لا يمثل مشكلة في المجتمع، بل اللامبالاة، وهذه قد تُحلُّ بتكثيف برامج

التوعية للشباب وخلق بيئة جاذبة لهم، أما مشكلة التطرف الديني فهي أعمق لأنها

تعبير عن نزاع هويات وغلبة نزعات فلا هو أوروبي ولا هو عربي: مثلًا، يعيش بجسده في

أوروبا وبعقله في بلد يتأثر بعلمائها وفتاواهم.

والشعور

بالتهميش والاضطهاد يلجئه إلى وسائل التواصل الاجتماعي يبحث فيها عن ذاته، فيجد

فيها من يغريه بأنه إن انتمى إليه ودعا بدعوته والتزم بمنهجه فهو صاحب عقيدة سليمة،

تجعله فوق سائر المسلمين.

فلنا أن نتصور

أن شابًا ولد في أوروبا يرى أن الذهاب السورية للقتال -مثلًا- أيسر عليه من الذهاب

إلى ندوة في المسجد القريب منه، كما يرى أن الانعزال عن المسلمين مع من يرون رأيه

ويذهبون مذهبه صيانة للدين.

آفة الشرق

التعصب المذهبي والطائفي، فهل تنتقل هذه الآفة مع المهاجرين، أم أن الواقع الغربي

تجاوزها؟

- في أوروبا

عمومًا يسود القانون، ومن هنا فإن التعصب، وإن وجد، لا ينمو، وإن نما فلن يخرج عن

التعبير السلمي، وهذا مكفول حتى لا يلجأ الناس إلى أبواب خلفية.

هل هناك بطالة

تواجه الشباب المسلم بالغرب، كما هي حالهم بالمشرق أم أن الآفاق هناك أرحب وأوسع؟

- البطالة

موجودة بين الشباب المسلم كغيرهم من الشباب، إلا أن معظم الدول تقدم ما يسمى بـ«إعانة

البطالة» لمن لا يجد عملًا، فالدولة تكفل الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية،

فتوفر المسكن والمأكل والمشرب والدواء.

ما مدى اهتمام

الشباب العربي المهاجر بالعمل السياسي بالغرب؟ وهل المجال مفتوح أمامهم للمشاركة؟

- مجال المشاركة

في العمل السياسي مفتوح على مصراعيه، بل ومرغب فيه ومرحب به، وتشجع عليه الدول

الأوروبية فهي تراه علامة صحية في المجتمع.

لكن الشباب

المسلم ينزع إلى عدم المشاركة لعدة أسباب منها: اللامبالاة، وكذلك النفور من كل ما

يتعلق بالسياسة، مما ورثه من بيئته الأم، إلى جانب بعض الفتاوى الآتية من بلاد لا

سياسة فيها ولا انتخابات تفتي بحرمة الانتخابات؛ لأن فيها تشريعًا بغير ما أنزل

الله.

الأسرة أساس المجتمع،

فهل من السهل على الشباب تكوين أسرة مسلمة في الغرب؟

- نعم ولا،

فالزواج من فتيات مسلمات تحفه التعقيدات، في حين أن الزواج بالأوروبية الأصل فيه

أنه يخلو من التعقيدات، لا سيما المادية، غير أن اختلاف الخلفية الثقافية ينشأ عنه

عادة خلافات ونزاعات.

ويلاحظ أنه في

ظل التغيرات التي طرأت على القيم الأوروبية، ومحاولات فرضها على المواطنين بمن

فيهم المسلمون، صرنا نلاحظ عزوف الشباب عن الزواج، ومنهم من يحبذ عدم الإنجاب إذا

تزوج خشية ألا يستطيع أن يحافظ على أولاده أمام سلطان الدولة الطاغي فالدولة حين

تقدم الرعاية الشاملة للطفل، ترى في نفسها أنها الأحق بتوجيهه وتربيته، والوالدان

ليس عليهما سوى الاعتناء به.

من هنا كثر

الجدل والحديث مؤخرًا في السويد حول سحب الأولاد من قبل مؤسسة الرعاية إذا ظهر لها

سوء معاملة الطفل.

كلمة أخيرة

توجهها للشباب المسلم في الغرب؟

- أيها الشاب

المسلم، أنت من حيث أنت تحمل راية الإسلام، وتسعى بذمة المسلمين فاحرص على

صيانتهما، وصيانتهما بأن تكون الطبيب الذي يعالج، والمهندس الذي يبني، والعالم

الذي يكتشف ويخترع، ساعتها ينظر الناس إليك بإعجاب لا احتقار وبإجلال لا استصغار.

ماذا تعلم

الشباب المسلم من «طوفان الأقصى»؟

د. عبد الحي

يوسف داعية إسلامي

أفاق الشباب

المسلم يوم السابع من أكتوبر ۲۰۲۳م على قارعة أصابت الكيان الصهيوني في مقتل؛ حيث

دمرت فرقة غزة التي اختير لها النابغون من جند بني صهيون، وزعموا أنها قوة قاهرة

لا سبيل إلى التغلب عليها: واخترقت أنظمة التشويش التي أقاموها وسيق إلى الأسر

المئات، وقتل من جنودهم الجم الغفير، وصار الجيش الصهيوني أضحوكة العالم، بعد أن

غزا الدنيا بدعاية «الجيش الذي لا يقهر»، وترتب على ذلك جملة من المكاسب منها:

1- إيقاف قطار

التطبيع الذي هرولت إليه دول عربية، وكانت أخرى على إثرها لولا طوفان الأقصى،

وتهاوت أكاذيب «الديانة الإبراهيمية»، و«الشرق الأوسط الجديد!»

٢- تحطيم

أسطورة الجيش الذي لا يقهر بعدما وثقت الكاميرات عواره وبان للدنيا هزاله.

٣- رد الثقة

إلى الأمة المسلمة بأنها قادرة على الفعل لو شاءت، وأنها ليست مفعولًا بها دائمًا،

بل المشكلة في غياب الإرادة في جنب القادة والاستسلام للواقع المرير الذي صنعوه

بأيديهم.

٤- إظهار كذب

السردية الصهيونية التي راجت في بلاد أوروبا وأمريكا عقودًا، التي صورت دولة

الصهاينة كيانًا وادعًا بين أمة من الهمج الرعاع، فخرجت المسيرات بعشرات الألوف

تدين فظائع الصهاينة وتدمغهم بالإرهاب والعنف والتعطش للدماء.

٥- إحراج

الأنظمة العربية التي تملك جيوشًا جرارة، ومخازن قد ملئت سلاحًا؛ حيث استبان بأن

هذه الأسلحة ليست ليوم كريهة وطعان ثغر، بل هي مدخرة لقمع الشعوب وإذلال الناس.

هذا، وبعد

مرور عام على «طوفان الأقصى»، حق لنا أن نتساءل: كيف أثرت المعركة العظيمة على

شباب أمتنا؟ وللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التفاتة إلى حال الشباب المسلم الذي

خيمت عليه سُحب اليأس، وأحاطت به أسباب الهزيمة بعد فشل أو إفشال ثورات «الربيع

العربي»، وما صحب ذلك من ردة سياسية أدت إلى مزيد من بطش وإرهاب مما أفضى إلى نزوح

بعضهم إلى العنف وجماعاته، والبعض الآخر هرب إلى الإلحاد، كالمستجير من الرمضاء

بالنار، بعدما اهتزت قناعاتهم في الوعد بالنصر الذي تردد كثيرًا على السنة قادة

الجماعات الإسلامية بعد نجاح تلك الثورات أول الأمر، وثمة فريق ثالث صمت على مضض

وهو يرى علماء الأمة وسراتها يقادون إلى السجون أو المنافي أو حبال المشنقة.

ويمكننا أن

نذكر بعض آثار طوفان الأقصى على شباب الأمة في نقاط:

أولها: شعور

الكثيرين بالعزة والفخار حين رأوا شباب غزة يثخنون في العدو، ويوثقون ذلك بالصورة

التي تنطق ولا تكذب، واستعادوا على أعواد المنابر معنى قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ

الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا

يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون: 8).

ثانيها: صار

للشباب المسلم قدوات غير التي عرفها الناس؛ فإن الإعلام الكاذب قد أفلح في ترميز

بعض التافهين ممن لا خلاق لهم، حتى غدوا حديث الناس في كل واد لكن بعد طوفان

الأقصى وما نزل بأهل غزة من بلاء، وما أظهره القادة، فضلا عن العامة، من ضروب

التضحية والفداء والصبر والثبات، صار قادة الجهاد من أمثال «الملثم» هم المقتدى

بهم.

ثالثها: راجع

الشباب فقه الجهاد حسب الواقع الجديد، وصاروا يسألون عن جهاد الدفع وجهاد الطلب

وشروطهما، وحكم قتل الأسير، وأحكام التترس، وواجب الوقت وفريضة العصر، وغير ذلك من

المصطلحات التي كانت نسيًا منسيًا، ولا يدرك قيمة ذلك إلا من فقه محاولات الأعداء

شغل الشباب بمعارك في غير معترك مع الفرق الكلامية والمذاهب الفلسفية، وإثارة

المباحث التاريخية التي لا طائل من ورائها.

رابعها: كشف

المعركة لشباب الأمة أولئك الأعداء الذين يعملون من داخل صفوف الأمة ويتكلمون

بألسنتها، وهم من بني جلدتنا، لكن قلوبهم مع الأعداء ميالة، وقد باعوا دينهم بدنيا

غيرهم.

خامسها: تجددت

في أذهان الشباب معان قرآنية طالما غفل الناس عنها، فصار لها صدى في الأسماع ووقع

في القلوب وذلك حين يسمعون الآيات التي تتحدث عن شخصيات وجماعات سمتها وشارتها: ﴿الْمُنَافِقُونَ

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ (الأحزاب:

٦٠)، وحين يرون بكاء الصهاينة على قتلاهم ومسيراتهم من أجل أسراهم يتذاكر الناس

معنى قوله تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ١٠٤)، ﴿ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ

الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

(آل عمران: ١٤٠).

قادة الجهاد

أصبحوا قدوات للشباب المسلم بالتضحية والفداء والصبر والثبات

معان قرآنية

تجددت بأذهان الشباب فصار لها صدى بالأسماع ووقع في القلوب

أحداث السيرة

استعادت ألقها حين تسرد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

سادسها: رأى

الشباب كيف استطاعت عصابة مؤمنة محاصرة منذ سبع عشرة سنة، ومصنفة ضمن جماعات

الإرهاب عند الظلمة الكبار مما يسمى بالمجتمع الدولي، كيف استطاعت هذه الثلة أن

تزلزل الدنيا كلها، وتربك العالم أجمع ببطولات هي أشبه بالخيال، فكان في ذلك مثال

حي لأولئك الشباب، بأن هذه الأمة قد تنام لكنها لا تموت، وأنه «لا تزال طائفة منها

على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم إلا ما يصيبهم من

لأواء».

سابعها: ظهرت

مبادرات فردية وأنشطة مباركة في قمتها ما قام به بعض الشباب في مصر والأردن

وغيرهما من الانتقام لشهداء غزة والمستضعفين من رجالها ونسائها وأطفالها فأثخنوا

في الصهاينة المجرمين، وصار كل منهم أيقونة في بلده ومثالًا يحتذى به في البطولة

والفداء.

ثامنها:

استعادت أحداث السيرة وهجها وألقها، حين تسرد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

ومعاركه المباركة، ويرى الناس في تلك الثلة المجاهدة على أرض غزة العزة صورة من

تلك الأحداث في صبرهم وثباتهم وشجاعتهم وركوبهم الصعاب فعلم الشباب أن سيرة النبي

صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ليست أضغاث أحلام، ولا هي محض خيال، بل في

الواقع المعاش ما يصدقها ويعيدها جذعة!

تاسعها: علم

الشباب أن النفاق شأنه خطير حين سمعوا بعض أصحاب اللحى يزهدون الأمة في الجهاد،

ويطعنون المجاهدين في مقتل حين يزعمون أنهم قد جروا على أهل غزة الويلات، وكأن أهل

غزة كانوا في عيش رغيد وفي الوقت نفسه يخزنون ألسنتهم عن النطق بكلمة واحدة في حق

أنظمة ثبت أنها للكيان الصهيوني داعمة ومعه منسقة، وأنها تمده بالسلع والأغذية

والأدوية، والمعلومات الاستخبارية.

عاشرها: تجددت

ثقة الشباب في حقائق قرآنية قد علاها ضباب كثيف عند كثيرين، وذلك حين رأوا ثبات

المجاهدين وشدة بأسهم وعظيم ثقتهم في ربهم فجددوا إيمانهم بقوله تعالى: ﴿كَم مِّن

فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ

الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٤٩).

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل