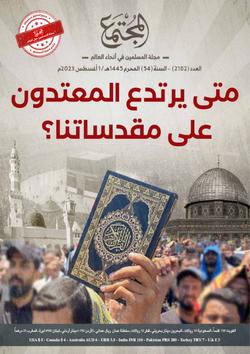

العنوان ضرورة إعادة كتابة «العلوم من وجهة النظر الإسلامية»

الكاتب أ.د. زغلول النجار

تاريخ النشر الثلاثاء 27-أبريل-1976

مشاهدات 21

نشر في العدد 297

نشر في الصفحة 26

الثلاثاء 27-أبريل-1976

بحث علمي طرحه الدكتور زغلول النجار أمام مؤتمر العلم والتكنلوجيا في الرياض

البحث:

* يقوّم- بمعيار إسلامي- طريقة تدريس العلوم السائدة اليوم.

* يرد شرود العلم عن الدين إلى فتنة الكنيسة غربًا- والإلحاد المنظم شرقًا.

* يؤكد أن كتابة العلوم- في العالم الإسلامي- قد تأثرت بهذين الاتجاهين.

* يقرر أنه في غياب التصور الإسلامي قد حدث الضلال والانحراف.

* يقترح خطة متكاملة لتطبيق التصور الإسلامي من خلال برنامج مفصل.

موجز:

في دورة من دورات الزمن تخلف المسلمون عن ركب الحضارة بعد أن حملوا لواءها قرونًا عديدة، فانتقل اللواء إلى أمم ذات مذاهب مختلفة تركت آثارها على التراث الإنساني عامة، وعلى كتابات العلوم بصفة خاصة في عصر تميز بأنه عصر العلوم.

ففي الغرب الديموقراطي الليبرالي كان العداء التقليدي بين المشتغلين بالعلوم والكنيسة سببًا في دفع الكتابات العلمية خطأ إلى الوقوف في جانب منكر للدين معاد للإيمان بصفة عامة، وفي الشرق الشيوعي أسست الدولة على المادية الجدلية التي تبنت حربًا منظمة ضد الأديان، ودفعت بالناس كرهًا إلى الكفر بكل ما هو فوق المادة، وانعكس ذلك على كتاباتهم خاصة العلمية منها والتي تميزت بحشو متكلف للمفاهيم الملحدة.. وعندما استيقظ المسلمون للحاق بالركب.. نقلوا كتابات هؤلاء وأولئك بما تحمله في طياتها من خلفية إلحادية منكرة لا تؤمن بغير المادة.. وبقيت العلوم في غالبيتها تكتب وتدرس عندنا من نفس المنطلق وبنفس اللغات، وما ينشر منها باللغة العربية أو باللغات المحلية لا يكاد يخرج- في معظمه- عن كونه ترجمة مباشرة أو غير مباشرة للأفكار الوافدة بكل ما فيها من غث وسمين، بل وتعارض واضح أحيانًا مع نصوص الدين.. وهذا يمثل إحدى صور التحدي الحضاري الذي يواجهه المسلمون اليوم، والذي يستلزم إعادة كتابة العلوم.. كتابة تضعها في إطارها الصحيح على أنها محاولات بشرية محدودة للتعرف على هذا الكون وتفهم سننه، محدودة بحدود حواس الإنسان وقدراته ومكانه من الكون وزمانه.. مما يجعل ملاحظاته وقياساته واستنتاجاته كلها نسبية وبالتالي يجعل حصيلة العلم التجريبي لا تغدو أن تكون مظهرًا خارجيًا للحقيقة كما يراها الإنسان.

ويؤكد أن الحقائق الكونية العليا هي أمور غيبية لا سبيل للإنسان إليها بفكره المجرد، ولا بوسائل العلم التجريبي المحدودة وهنا تبرز ضرورة رسالات السماء إلى الأرض، وينتفي الادعاء الباطل بأن العلم يقف في مواجهة الدين.. لأن العلوم التجريبية تتعامل مع المادة، والدين فوق المادة..

ثم إن العلوم المادية ذاتها هي وسيلة الإنسان للتعرف على خالقه من خلال تعرفه على عظمة الكون ودقة صنعه ووحدة بنائه.. وهي تؤكد على وجود الله، وعلى حقيقة الغيب، وعلى حاجة الكون في كل لحظة من لحظات وجوده إلى رحمة الله ورعايته، وعلى حقيقة الآخرة بل وحتميتها.. وهذه أمور تنكرها الكتابات العلمية المعاصرة أو تتجاهلها.. الأمر الذي أغرقها في كثير من الضلال كالادعاء الباطل بأزلية المادة والطاقة ومن ثم بأزلية الكون وانتفاء الخلق، أو نسبة كل شيء؛ جهلًا، إلى الطبيعة، أو رد الخلق إلى العشوائية والصدفة، أو محاولة تفسير التدرج في عمران الأرض بصورة الحياة المختلفة مع الزمن على أنها عملية مادية تلقائية بحتة.. إلخ.. وما صاحب ذلك من تعبيرات خاطئة واستنتاجات مغلوطة، تعاني منها الكتابات العلمية بصفة عامة، وفي الإمكان التطهر منها إحقاقًا للحق، وانتصارًا للعلم والإيمان معًا، دون أدنى مساس بالمنهج العلمي ذاته، أو حجر على العقل البشري في انطلاقه للتعرف على هذا الكون وسننه..

ولما كان ذلك لا يمكن أن يتم بجهود فردية يمكن أن تتبدد وسط تيار المد الإلحادي الجارف، فقد أصبح من الضروري إنشاء منظمات علمية إسلامية تتبنى ذلك وترعاه، وتيسر له السبل والوسائل، وأولها جمعيات علمية متخصصة تنبثق عن اتحاد عالمي للعلماء والمهندسين المسلمين، لكل منها مراكز نشاطه، ووسائل إعلامه، ودورات تجمعه في إطار كل جمعية على حدة وعلى مستوى الاتحاد ككل، وتقوم كل منها- في مجال تخصصها- بالعمل على كتابة العلوم ونشرها من خلفية إيمانية موقنة واعية، دون أي تكلف أو تزيد أو مغالاة، وبذلك يمكن للعالم الإسلامي أن يقوم بدوره الرائد في تقديم المعرفة للناس في إطارها الصحيح، وأن يتغلب على إحدى صور التحدي الحضاري الذي يتعرض له اليوم.

مقدمة:

يمر المسلمون اليوم بفترة من أقسى فترات التحدي الحضاري في تاريخهم الطويل، ويبلغ هذا التحدي مداه في مجال العلوم والتقنية، حيث تخلفت الدول الإسلامية تخلفًا ملحوظًا وتقدمت المعارف من حواليهم في هذين المجالين تقدمًا مذهلًا خلال القرن الحالي بصفة عامة، وفي النصف الأخير منه بصفة خاصة، مما ميز عصرنا بأنه «عصر الصواريخ والفضاء»، و«عصر الذرة والطاقة النووية» و«عصر الإلكترونات والعقول الإلكترونية»، أو بصفة أعم «عصر العلوم البحتة والتطبيقية» وهذه مجالات لم تدخلها معظم الدول الإسلامية بعد، أو دخلتها بجهود فردية محدودة لا تكاد تساير تقدم العالم من حواليها في ذلك، مما تسبب في وجود هوة شاسعة تفصل الدول الإسلامية «في زمرة الدول النامية» عن الدول المتقدمة علميًا وتقنيًا.

وليس التحدي الحضاري الذي يتعرض له المسلمون اليوم هو في مجرد وجود هذه الهوة ولا في ازديادها اتساعًا وعمقًا يومًا بعد يوم، ولا فيما صاحب ذلك من تخلف فكري واقتصادي وسياسي وعسكري أدى إلى احتلال معظم العالم الإسلامي لفترات متفاوتة خلال القرنين الماضيين، واغتصاب أجزاء عزيزة على قلوبنا منه، إنما التحدي الحقيقي يكمن فيما يحمله تيار العلم- من الوافد إلينا من الغرب ومن الشرق- خلفية إلحادية واضحة بين طياته، جعلت من الكفر بكل ما هو غير مادي سمة من سمات هذا العصر، الأمر الذي حدا ببعض الكتاب إلى التجاوز بتسميته «عصر الإلحاد» وفي غمرة الانبهار بما حققه العلم والتقنية من إنجازات؛ تسربت هذه المفاهيم الخاطئة إلى عالمنا المسلم، وترددت زورًا باسم العلم، في إلحاح مقصود حتى كادت أن تنفذ إلى عقول نفر منا ونحن حملة آخر الرسالات السماوية وأكملها، وأولى الناس بقيادة البشرية وهدايتها.. وهذه هي نقطة التحدي الحقيقي الذي يتعرض له المسلمون اليوم والذي يوجب علينا العمل العاجل على إعادة كتابة العلوم من وجهة النظر الإسلامية.

ماهية العلوم:

تعرف العلوم بأنها مجموع ما توصل إليه الإنسان من معارف في مختلف الأماكن والعصور، مرتبة حسب ما تتعلق به من أمور، سواء كان ذلك عن طريق الفكر الإنساني وإبداعه، أو عن طريق ميراثه وتراثه، أو بوحي من السماء، إلا أن الاتجاه السائد يقصر لفظ «العلم» على الدراسات الطبيعية والتجريبية لكل ما هو محسوس أو مدرك في هذا الكون «المادة والأحياء والظواهر الطبيعية» بالمشاهدة والاستنتاج أو بالتجربة والملاحظة والاستنتاج، في محاولة لمعرفة خصائص المادة والطاقة والأحياء وتصنيف ذلك وتبويبه، والتعرف على الظواهر الطبيعية والسنن التي تحكمها، ووضع الفروض والنظريات اللازمة لذلك، واستنتاج القوانين للمطرد منها.

وبهذا التحديد تنقسم المعارف الإنسانية عامة إلى دراسات العلوم «البحتة والتطبيقية» ودراسات الآداب والفنون، ودراسات العقائد، وإن اختلف الكتاب في تبويبها وتصنيفها.

المنهج العلمي وحدود العلم:

تستلزم المعارف المتعددة التي تنطوي تحت لفظة «العلوم»- بمفهومها المحدد- قدرًا من الملاحظات المنظمة وغير المنحازة، تدون مع الزمن ويتم فحصها بصورة دورية بها إلى تصنيفات مبسطة يمكن للعقل البشري أن يستوعبها ويعيها، وأن يضع النظريات اللازمة لتفسيرها، ومن ثم يستخلص القواعد والقوانين التي يمكن تحقيقها بمحاولة تطبيقها في تجارب مكررة حتى يتأكد ثبوتها، وهذا ما يعرف بالمنهج العلمي، وعلى ذلك فالمنهج العلمي هو طريقة بحثية تستلزم استخدام مبادئ المنطق في تفسير الملاحظات التي يمكن جمعها من الطبيعة مباشرة، أو عن طريق تجارب تجرى لاستخلاص عدد من الاستنتاجات، ووضع الفروض والنظريات في عملية من التعليل المنطقي هدفها الوصول إلى قدر من المعرفة.

ومن هنا تتضح حدود العلم التجريبي في الإطارات التالية:

* أولًا: مهما كانت المشاهدة أو التجربة والمشاهدة مباشرة فإنها لا تعدو أن تكون مظهرًا خارجيًا للحقيقة الواقعة وليست للحقيقة ذاتها، وهناك فرق هائل بين إدراك الأشياء ومعرفة حقائقها، فالأولى تقف عند حدود الوقائع الحسية فقط، وهي ليست إلا واجهة تكمن وراءها حقائق لا تستطيع حواسنا إدراكها. فالأمر المراد دراسته قد تمكن مشاهدته مشاهدة كاملة، وقد لا يمكن إلا مشاهدة بعض أجزائه فقط، وقد لا يشاهد على الإطلاق ولكن يمكن الاستدلال عليه بآثار يستطيع الإنسان إدراكها في تجارب قابلة للإعادة، والنتائج المستقاة من مثل هذه المشاهدات تقع تحت ما يعرف «بالبيانات المحددة»، ووسيلة الإنسان في إدراكها هي حواسه التي يؤكد العلم التجريبي على أنها محدودة، ولذلك فكثيرًا ما يسارع العقل البشري إلى دعم حواسه بأجهزة التقنية المختلفة التي صنعها على أساس ما عرفه من قوانين المادة وخصائص المخلوقات المحيطة به، وبواسطة هذه الأجهزة يمكن أن تتمثل أمام أعيننا أمور لا تستطيع حواسنا المجردة إدراكها، ولكن تبقى هذه الأجهزة- مهما كانت معقدة- مجرد وسائل تساعد الجنس البشري في الإدراك عن بعد وتبقى قراءتها مجرد إحساس بالحقيقة وليس جوهرها.

* ثانيًا: من أمور الكون ما لا يمكن إدراکه بالحس المباشر أو غير المباشر، ولكن يمكن الاهتداء إليه بوجود شواهد على قرينة منطقية تكفي في الاستدلال على صحة الدعوى بوجوده، رغم عدم التمكن من تجربة ذلك كليًا أو جزئيًا، أو تجربة آثاره مباشرة وهذا ما يعرف «بالاستنباط» وهو أسلوب مقبول في عملية الاستنتاج العلمي إذا بني على أساس منطقي، بل إن الاستنباط قد يكون في بعض الأحيان أقرب إلى الحقيقة من المشاهدة الحسية، وذلك لأن الحقيقة كلية والمشاهدة مهما كانت كاملة جزئية، وعليه فإن الاستنتاجات الكبرى تبدأ عادة حيث تنتهي المعلومات المحددة المستقاة من المشاهدة الحسية أو من التجارب والملاحظات.

وهنا تبرز حدود أخرى للعلوم التجريبية متمثلة في حدود العقل البشري وقدرته على الاستنباط السليم.

* ثالثًا: العلم يشمل كلًا من الحقائق المحسوسة وغير المحسوسة، والأخيرة تعرف باسم «التجريدات العلمية» أو «الحقائق العليا» وهي قدر تشترك فيه العلوم والفلسفة في محاولة للتعرف على سنن الكون والبحث عن أحكام يمكن بواسطتها عمرانه وتفسير خلقه بصورة عامة، وتفسير خلق الإنسان وشرح رسالته في هذه الدنيا ومعرفة مصيره بعدها بصورة خاصة.. وهذه قضايا تشغل بال الإنسان قلت ثقافته أو زادت، وتحدد تخصصه أو تعدد، وهي قضايا لا يمكنه أن ينتهي فيها بجهده منفردًا إلى إجابات شافية لأن كل ما يستطيعه هو قياس الحقائق على ضوء ما يشاهده في ظاهر الكون، وأيًا كانت مقاييسه-بيانات محددة أو استنباطًا- فكل ما يثبت بناء عليها يحتمل أن يكون صحيحًا أو باطلًا، فالتسليم بجواز مقياس ما لا يلزمنا بالضرورة أن نقبل ما يقدم لنا بواسطته. وعلى ذلك فكثير من الحقائق العليا لا يمكن الوصول إليها بالفكر الإنساني المجرد ولا بوسائل العلم التجريبي المحدودة، ولا سبيل لنا إلى تلقيها إلا عن طريق رسالات السماء.. وهنا ينتقل الإنسان من إطار العلوم والفلسفة إلى دائرة العقيدة، وهي إن صحت كانت أعلى مراتب المعرفة.

* رابعًا: الإنسان في مشاهداته وتجاربه وملاحظاته محدود بوجوده على الأرض في نقطة محددة من الفضاء الكوني، وفي فترة زمنية معينة مما يجعل كل قياساته واستنتاجاته نسبية محدودة بحدود مكانه وزمانه ومادته «أي طبيعة جسده» وقدراته «أي طاقاته».. فالمكان والزمان والاتجاهات، والحجم والكتلة والكثافة، والسكون والحركة، والبطء والسرعة، والفراغ والامتلاء، ووجهات النظر عند الإنسان كلها نسبية.. وهذا يجعل استنتاجات العلم التجريبي لا تعدو أن تكون مظهرًا خارجيًا للحقيقة كما يراها الإنسان من موقعه، وليست الحقيقة ذاتها، ويجعل النظريات العلمية فروضًا قياسية محضة حتى المبني منها على المشاهدة أو التجربة المباشرة.

* خامسًا: إن في تمكن الإنسان من التعرف على عدد من السنن الكونية على الرغم من حدود حسه وقدراته، ونسبية زمانه ومكانه لإشارة إلى دقة هذا الكون وإحكام صنعه وثبات نوامیسه، وليست إلى قدرة الإنسان في التوصل بجهده منفردًا إلى الحقيقة المطلقة، فالعلماء في دراساتهم للكون المادي بالمشاهدة والاستنتاج أو بالتجربة والملاحظة والاستنتاج في عملية من الاختبار والرصد والتتبع، ثم معالجة تلك الاختبارات الحسية بالقوى العقلية إنما يتخذون من الكون المادي وما فيه «من ظواهر ونواميس ومخلوقات» معلمًا لهم وهاديًا لأفكارهم.

* سادسًا: نظرًا لاتساع دائرة العلم بشكل مذهل أصبح من المستحيل على إنسان بمفرده أن يلم بكل المعارف، ولا بمجال واحد منها إلمامًا كاملًا، فاضطر الإنسان إلى التخصص في زوايا محددة من مجالات المعرفة التي لا تكاد تحصى أو تعد، وحتى في التخصص الضيق أصبح من العسير على الفرد أن يحيط بكل أطرافه على الرغم من ازدياد التخصصات ضيقًا وعمقًا وبالتالي تحددًا مع الزمن.

وقد أدى ذلك بالعلوم التجريبية «وهي المعروفة بأنها معارف جزئية» أن صارت أكثر جزئية يومًا بعد يوم. والعلم الجزئي ليس في مقدوره أن يجيب على تساؤلات الإنسان الشاملة، وهذا يؤكد على حاجته إلى علم أكبر من علمه وأشمل.

* سابعًا: في كل مجال يتخصص فيه الإنسان يتباين استيعابه له وعطاؤه فيه بتباين ثقافته وظروف نشأته وأحواله الذهنية والنفسية ومن هنا يعرف العلم أحيانًا بأنه حالة ذهنية ونفسية يرى بها الإنسان عالمه المحيط به. ولما كان الإنسان يمر طوال حياته بظروف نفسية وذهنية متغيرة قد تعتريها حالات من النشاط أو الركود، والرضى أو القنوط. والهدوء أو الاضطراب، والثبات أو التغير.. فإن استيعابه وعطاءه في مجال تخصصه الضيق يتباين بتباين كل ذلك.

وهذا يؤكد على حدود الكتابات البشرية عامة، والكتابات العلمية منها بصفة خاصة.

* ثامنًا: إن في ازدياد معرفتنا بالكون وما فيه بصورة مطردة، وفي اضطرارنا إلى مراجعة الاستنتاجات السابقة باستمرار على ضوء الاكتشافات الجديدة وتحويرها أو تطويرها أو إسقاطها كلية لإشارة إلى نقص العلوم التجريبية وحدود وسائلها.

* تاسعًا: إن المشتغل بالعلم يرث طريقة سابقة للتفكير، وإن أبحاثه لا تمثل إلا جزءًا يسيرًا من قدر من المعرفة دائم النمو، مبني في أساسه على التقليد، فالعلم بالإضافة إلى انشغاله بالحاضر والمستقبل لا يهمل ما توصل إليه في الماضي من معارف لأنه لو فعل ذلك ما تمكن من أي قدر من التقدم وبالإضافة إلى الاكتشافات العلمية فإن المحافظة على التراث ونقده وتطويره يعتبر جزءًا أساسيًا من رسالة العلم فالعالم لا يستطيع أن يبني جديدًا إلا على أساس من المعارف السابقة، ولما كانت هذه المعارف- وهي تراث الإنسانية جمعاء- قد تلقفها الغرب والشرق طوال القرنين الماضيين بصفة خاصة وأعادوا صياغتها على أساس إلحادي منكر لكل وجود غير مادي تتضح حدود الكتابات العلمية المعاصرة وأخطاؤها وأخطارها.

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكلقراءة في مستقبل الأديان في العالم (3 - 3) الإسلام.. أرحام ولَّادة وأجيال يافعة

نشر في العدد 2182

35

الثلاثاء 01-أغسطس-2023