العنوان عبد المجيد مناصرة.. نائب رئيس حركة مجتمع السلم: كونها قريبة من أوروبا وذات أهمية استراتيجية.. الجزائر ما زالت في مرمى حملات التغريب

الكاتب شعبان عبد الرحمن

تاريخ النشر السبت 17-مارس-2007

مشاهدات 50

نشر في العدد 1743

نشر في الصفحة 32

السبت 17-مارس-2007

الصراع في الجزائر يدور حول الثوابت والانتماء العربي الإسلامي وسيادة اللغة العربية في مرافق الدولة كلها.

عوامل المقاومة: التمسك بالإسلام وعراقة التاريخ الجزائري... وديمومة اللغة العربية

هناك أناس ممن تربوا على اللغة الفرنسية وتشربوا ثقافتها يخاصمون اللغة العربية ومحتواها الثقافي.. لكن هناك أيضًا كثيرين يحترمونها ويعملون على تطويرها.

رئيس الحكومة «عبد العزيز بلخادم» أحد المعروفين بدفاعه المستميت عن اللغة العربية.

ظن البعض أن المجتمع الجزائري سينقلب على الإسلام ومن يحملون رايته.. ولكن الواقع أثبت أن الشعب أصبح أكثر قناعة بأن «الإسلام هو الحل».

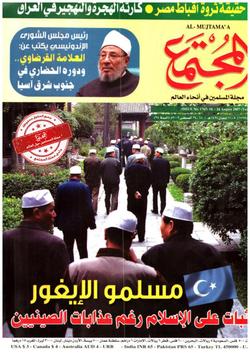

حركة مجتمع السلم الجزائرية «حمس» طرف فاعل بقوة في الساحة الجزائرية، وقد اكتسبت الحركة فاعليتها المتنامية عبر تجربتها التي تمتد إلى ستة عشر عامًا منذ التأسيس وقبلها عشرات السنين من الدعوة والعمل في الساحة الجزائرية. ولذا كان من الطبيعي أن تمتلك الحركة التي أسسها الزعيم الجزائري الراحل الشيخ محفوظ نحناح يرحمه الله رصيدًا كبيرًا من الخبرة السياسية والدعوية.. ومعايشة الشعب الجزائري بقضاياه وهمومه وآماله... المجتمع ألتقت الأستاذ عبد المجيد مناصرة – نائب رئيس الحركة وأحد تلامذة الشيخ محفوظ نحناح الأبرار ورئيس الاتحاد الدولي للبرلمانيين الإسلاميين.. وحاورته حول مجمل التطورات في الجزائر ورؤية الحركة لها.. تطورات تنفيذ قانون السلم والمصالحة.. مستقبل العملية السياسية في الجزائر.. وصراع النفوذ الدولي على الجزائر ومعركة التعريب ومحاولات التغريب الدائرة هناك.

• كيف ترى الجزائر اليوم في ضوء تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.. وفي ضوء معاودة العنف بين الحين والآخر؟

مازالت الجزائر تعيش مرحلة المصالحة؛ التي ناضلت معظم القوى السياسية من أجل ترسيخها.

وقد بلغت قناعة الشعب درجة الاعتقاد بأنه لا حل للأزمة الجزائرية إلا بالمصالحة الوطنية.

وقد تم التوصل إليها عبر عدة مراحل: بدأت بقانون الرحمة, ثم قانون الوئام المدني إلى قانون السلم والمصالحة الوطنية.. وهذا القانون الأخير جاء ليعالج «آفاق» الأزمة, وإزالة آثارها الاجتماعية والإنسانية.

ونحن نرى أن العلاج الحقيقي للأزمة الجزائرية في مساواة كل الجزائريين في الواجبات والحقوق، وهذا يقطع الطريق نهائيًا عن العودة إلى أزمات شبيهة.. وقد استفاد عدد هائل من المعنيين بإجراءات وتطبيقات قانون السلم والمصالحة الوطنية, ولكني أؤكد أن ذلك ليس حلًا نهائيًا بقدر ما هو حل إنساني اجتماعي لقضايا فردية تزيل بعض آثار الأزمة الآنية.

• برأيك.. كم في المائة تقريبًا من المسلحين ألقوا السلاح، وتواءموا مع هذه المصالحة؟

ليس عندي أرقام حقيقية في هذا الصدد، لأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لم يأت خصيصًا لمن يحملون السلاح؛ فهذه إحدى الفئات التي يخاطبها القانون، والذي يخاطب أيضُا المسجونين والمحكوم عليهم الموجودين داخل البلاد أو خارجها، ويخاطب ذوي المفقودين وذوي الضحايا، ويخاطب من عُوقبوا في فترات سابقة، ويخاطب فئات كثيرة أخرى، ويقدم لهم إجراءات؛ فيعطي بعض الحقوق والتعويضات لهذه الفئات كلها.. وتقول الإحصاءات الرسمية: إن عدد الذين سلموا أنفسهم في الفترة المحددة في القانون يتراوح ما بين 3٠٠ إلى ٤٠٠ مسلح, وقد أغلق القانون الآجال لهذه الفئة منذ أشهر قليلة، أما الفئات الأخرى فلا تزال إجراءاتها سارية المفعول.

قصور ونقائص

• إلى أي مدى تجاوب الذين استهدفهم القانون من ذوي الضحايا والمفقودين وبقية الفئات الأخرى؟

أعتقد أن التجاوب جاء كليًا، فهم معنيون بالإجراءات ومستفيدون من التعويضات.. أما التطبيق فقد كان فيه نقائص؛ لأن الإدارة عادة لا تطبق القوانين كما ينبغي, بل يشوب تطبيقاتها قصور وعجز.. وهناك شكاوى من بطء وتأخر دراسة ملفات التعويضات، ويجب على الحكومة الإسراع في دراسة ملفات المعنيين الرفع الظلم عن كواهلهم، فطالما أن القانون أقر لهم هذه الحقوق فيجب أن تصل إليهم بأسرع وقت وأيسر طريق وأعز أسلوب حتى يمكن معالجة آثار الأزمة.

• يُقال إن هناك فريقين يحاولان إفشال مشروع السلم والمصالحة الوطنية أحدهما كامن داخل الإدارة نفسها، والآخر يتمثل في إسلاميين ما زالت مواقفهم ضبابية غير واضحة المعالم.. فهل هذا صحيح؟

- لا .. فمفهوم المصالحة يتم تطبيقه وفقًا للقانون، والإدارة لا ترفض أو تقاوم هذه التطبيقات.. هناك فقط خلاف حول مدى توسيع هذا المفهوم ليشمل الحقوق السياسية؛ حيث يطالب بها البعض ويقاومها البعض الآخر.. ونذكر أن رئيس الجمهورية – أثناء الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية – سُئل: لماذا لا توجد في هذا القانون بنود تعالج الحقوق السياسية؟، فأجاب قائلًا: هذا ما تسمح به التوازنات.. حتى مفهوم وقانون «الوئام المدني» جاء بمعالجة جزئية للأزمة.

• بصراحة.. هل هناك أطراف خارجية تدفعها مصالحها في الجزائر إلى عرقلة جهود المصالحة، على أساس أن تستمر الأزمة فتظل البلاد في حالة تخبط وضعف؟

الأزمة كانت محلية، وجهود المعالجة كانت أيضًا محلية، والجانب الخارجي لم يكن له أي دور في الأزمة أو المعالجة كلتيهما... وعندما أراد البعض تدويل الأزمة, كانت حركة مجتمع السلم «حمس»، أهم طرف يقف ضد هذا الأمر؛ فرفضنا وعارضنا؛ لإدراكنا أن مثل هذا التدويل سيؤدي إلى إحداث ثغرات في جدار الدولة الجزائرية، منتقصًا من سيادتها ونفوذها، ومعرضًا أمن البلاد لأخطار التوتر والاضطراب.

• بعد مرور حوالي ستة عشر عامًا على بداية الاقتتال والعنف والدخول في دوامة الأزمة الأمنية التي أنهكت الدولة الجزائرية وأضعفتها، وعطلت جهود التنمية بها.. ألم يؤد هذا إلى الرضوخ لضغوط أجنبية، وقبول بعض الامتيازات والابتزازات الاقتصادية؟

- بلى.. أصاب الضعف جسد الدولة الجزائرية؛ فاِنهار اقتصادها، وكانت تعيش حصارًا غير معلن.. مرت علينا سنوات امتنعت فيها معظم خطوط الطيران الأجنبية عن دخول البلاد، ورفضت دول كثيرة إقراض الجزائر، وبعض الدول رفضت أن تبيع للدولة آلات وآليات عادية؛ بحجة أن الجزائر تعيش حالة من العنف غير مضمون العواقب، حتى في مقاييس ضمانات القروض كانت الجزائر موضوعة في تصنيف «مخاطر كبرى», وقد أدى هذا الوضع إلى منع كثير من الاستثمارات.. كل هذا شوه سمعة الدولة وأضعف قدراتها الاقتصادية وجعلها تقبل كثيرًا من التنازلات, خاصة في ظل أزمة البترول خلال فترة التسعينيات؛ لدرجة أننا وقعنا اتفاقيات صندوق النقد الدولي، ودشنا كثيرًا من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة ذات التكلفة الاجتماعية الباهظة أثناء تلك الفترة.. لأن هاجس الأمن كان له الأولوية المطلقة في الجزائر، وفي سبيل تحقيق هذا الأمن كانت هناك بعض التنازلات ليس فقط من قبل الدولة, بل من جهة الشعب أيضًا الذي قدم تنازلات من قوته وعمله وكثير من احتياجاته الأساسية.

• بعد هذه المراحل الثلاث من قوانين الرحمة والوئام والمصالحة، وانحسار أمواج العنف العاتية، والاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد.. هل بدأ المجتمع الجزائري يستعيد قواه الاقتصادية وعافيته الاجتماعية؟

كما ذكرت سابقًا, كان المجتمع الجزائري يرفع أولوية الأمن والسلم والاستقرار: فقدم تضحيات وتنازلات.. أما الآن- وبعد انحسار الأزمة الأمنية- فقد بدأ المجتمع يستعيد أولوياته المؤجلة، ومن حق الشعب الجزائري على من يقوده أن يهتم بتلبية احتياجاته، لأن من وقف حقيقة ضد العنف هو الشعب.. صحيح أن قوى الأمن كانت تحارب، والإدارة كانت تسير المهام الأمنية، لكن لولا وعي الشعب ورفضه لأعمال العنف وممارساته، ومقاومته لها لانهارت الدولة.. لذا، فإن من حقه الآن أن تتحقق احتياجاته الأساسية، وفي مقدمتها توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، وتنمية القرى والمدن الصغرى التي كانت تضحياتها أكبر، وخاصة القسم الجنوبي – المصدر الرئيس للبترول – الذي يعاني نسبة أكبر من التخلف. والحقيقة أن هناك ما يقارب المائة مليار دولار تم تخصيصها لبرامج تنموية خلال السنوات الخمس ما بين عامي ٢٠٠٤ و ۲۰۰۵، وقد تم توفير هذه الميزانية بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي، وليس نتيجة برامج حكومية ناجحة.. ولكن الفساد لا يزال يلتهم جزءًا كبيرًا من جهود التنمية, ويحول دون وصول الأموال كاملة وفق البرامج المسطرة.

وبعد انتهاء الأزمة التي كان أحد أطرافها يرفع الراية الإسلامية، ظن بعض الناس أن المجتمع الجزائري سينقلب على الإسلام ومن يحملون رايته.. ولكن واقع الحال أثبت أن الشعب الجزائري أصبح أكثر نضجًا، وأضحى أكبر وعيًا وقناعة بأن «الإسلام هو الحل» رغم كل ما حدث.. وهو ما يدل على أصالة هذا الشعب، وأن اختياراته ليست سطحية أو «غوغائية»، وأن نظرته للإسلام متأصلة ومتجذرة، ونابعة من تلك النظرة التي حرر بها البلاد من الاستعمار الفرنسي.

تكامل لا تنافر

• ألا يلقي هذا عبئًا كبيرًا على الحركة الإسلامية؟

بالطبع هذا يزيد من أعباء الحركة الإسلامية، ويفرض عليها مسؤولية تجاه برامجها وتصريحاتها ومواقفها العامة، وأن تكون في مستوى آمال كافة فئات المجتمع وشرائحه، وأن تهتم بما يحقق مصالح الشعب، فالناس يريدون من يسوس حياتهم بما يحقق مصالحهم.. والإسلام لا يرضيه أن يعيش المجتمع في محن وكبت وصراعات, فجوهر الإسلام أن تعمل بما ينفع الناس.

• هل هناك تعاون أو تنسيق بين حركة «حمس» والحركات الإسلامية الأخرى؛ للقيام بعبء هذه المسؤولية, تجاوبًا مع قناعات الشعب وخياراته؟ - أعتقد أن تعدد الحركات الإسلامية في الجزائر ليس مضرًا، فهو تعدد «تكامل» لا «تنافر», لأن المصلحة العامة للإسلام أشمل من أي حزب وأوسع من أي جماعة.. وتعدد مجالات الحياة وتباين أهواء الناس وتنوع طموحاتهم يستدعي اختلاف وجهات النظر, وتعدد طرق «تأطير» الناس واستيعابهم.. لذا, نحن نعتبر أي جهد إسلامي آخر إضافة لصالح الإسلام ومصلحة المجتمع, حتى لو اختلفنا معه, فالعلاقة بين الحركات الإسلامية هي علاقة صحية، لأن الجهود تصب في نفس الحوض.. وارتضاء التعدد ورفض مبدأ الاحتكار هو الذي حمى الإسلام من التصدع، والحركات الإسلامية من الزوال.

• يُقال: إن هناك تنافسًا بين الولايات المتحدة وفرنسا على بسط النفوذ والتهام مشروعات كبرى في الجزائر.. فما مدى صحة هذا الرأي؟

الولايات المتحدة أصبحت تدس أنفها في كل قضية تخص أقطارًا أخرى، ومثال لبنان خير برهان على هذا.. وقد دخلت أمريكا الجزائر في بداية الأمر من «بوابة الأمن»، لاهتمامها الاستراتيجي والأمني بالشمال الأفريقي ومنطقة الصحراء بصفة عامة.. ويتركز الوجود الأمريكي في الجزائر في قطاع الطاقة المتمثلة في البترول والغاز, بالإضافة إلى بعض المشاريع خارج هذا القطاع، نظرًا لاهتمامها الكبير بتأمين كل منابع النفط بعد أن أصبح البترول أهم سلعة استراتيجية في العالم.. ولا ننسى أن الجزائر من أكبر الدول المصدرة للغاز، وتوجد في الجزائر الآن استثمارات ضخمة في هذا المجال.

تعميم اللغة العربية

• رغم أن الدستور الجزائري ينص- في مادته الثانية- على أن «اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية»، إلا أن هناك حصارًا مفروضًا وتضييقًا ملحوظًا على هذه اللغة، لدرجة أن بعض الدواوين الرسمية لا تعترف بها؛ مما ينعكس بالتالي على هوية الشعب وثقافته الإسلامية.. فما سبب هذا الخصام الرسمي وتلك القطيعة الحكومية للغة العربية؟

بالفعل, هناك أناس – ممن تربوا على اللغة الفرنسية وتشربوا ثقافتها – يخاصمون اللغة العربية ومحتواها الثقافي، لكن هناك أيضًا كثيرون يحترمون العربية ويعملون على تطويرها، وهذا لا ينفي أن «لغة الضاد» لم تنل مكانتها اللائقة بها حتى الآن في المجتمع الجزائري.. ورغم أن معظم الشعب ذو أصول «أمازيغية»، إلا أنه يحب ويقدس اللغة العربية.. والصراع في الجزائر، حول موضوع الأصالة والثوابت والانتماء العربي الإسلامي وسيادة اللغة العربية في مرافق الدولة كلها, وهو ما يطلق عليه عادة مصطلح «التغريب»- هذا الصراع لم يتوقف أبدًا وإنما كان يكتسي مظاهر مختلفة حسب الأوضاع والظروف.

وكان إصدار قانون «تعميم استعمال اللغة العربية في كل المرافق الإدارية والاقتصادية» في العام ۱۹۹۱ نصرًا للقوى الوطنية، إلا أن قوى «التغريب» استطاعت أن تجمده عام ١٩٩٢ ثم رفع عنه التجميد في أواخر عهد الرئيس «زروال» سنة ١٩٩٨، وأدخلت عليه بعض تعديلات نصت على أشياء في غاية الأهمية منها: «أن تكون المعاملات والاتصالات في جميع الإدارات والمؤسسات باللغة العربية، وأن تكون التصريحات والتدخلات والندوات والمواد الإعلامية باللغة العربية, وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية، وأن يعاقب بغرامة مالية من ألف إلى خمسة آلاف دينار جزائري كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية أثناء ممارسة مهامه الرسمية»... وتأتي بعد ذلك واحدة من أهم مواد القانون على الإطلاق، وهي التي تنص على أن «يتم التدريس باللغة العربية بصفة شاملة ونهائية في كل مؤسسات التعليم العالي في أجل أقصاه يوليو ۲۰۰۰», أما التعليم الابتدائي والثانوي فكان تعريبه تامًا شاملًا منذ العام ۱۹۸۹م، فأصبح التعليم العام والجامعي كله معربًا, عدا بعض التخصصات العلمية والهندسية والطبية.

وبعد ذلك, بدأت محنة اللغة في الجزائر بإهمال وتجميد قانون تعميم اللغة العربية, وتم تنحيتها من كل المجالات الحيوية، حتى أن وسائل الإعلام العمومية وهيئة التلفزة الوطنية تراجعت فيها العربية بشكل كاد يعيدها إلى بدايات عهد الاستقلال، وكثرت فيها البرامج التي لا يتكلم فيها المدعوون إلا باللغة الفرنسية، أو بخليط هو غاية في الرداءة ما بين العربية والفرنسية.. ورغم أن التجميد قد رفع حاليًا عن هذا القانون، إلا أن تطبيقاته لا تزال غير موجودة في كثير من الإدارات، ونرجو أن يتم تعميمه بشكل كامل في القريب العاجل بإذن الله.

• ما دور الإسلاميين والقوى السياسية الوطنية في تحمل مسؤولية نشر وتعميم اللغة العربية والحفاظ عليها؟

الإسلاميون يضعون هذا الأمر في مقدمة أولوياتهم، وكذلك تفعل «جبهة التحرير» ورئيسها الحالي رئيس الحكومة «عبد العزيز بلخادم» هو أحد المعروفين بحماسه القوي ودفاعه المستميت عن اللغة العربية، ونتمنى أن يترجم هذا لأعمال وإنجازات ملموسة، فالإسلاميون والوطنيون يتعاونون في هذا الشأن.

تغريب و.. صداقة!

• هل ما زالت رياح «التغريب» تهب على الجزائر؛ محاولة اقتلاعها من عروبتها وإسلامها؟

نعم.. فالجزائر من أكثر الدول العربية تعرضًا لحملات تغريبية، كونها قريبة من أوروبا، وينظر إليها كدولة قوية ذات أهمية إستراتيجية، وتمثل «خطرًا يجب تأمينه»، عن طريق «التغريب وإبعاده عن أصوله وإيقاف صعود الإسلاميين», وبعض فئات المجتمع الجزائري لديها قابلية للتغريب أكثر من فئات أخرى؛ لأن الشعب الجزائري عايش الاستعمار الفرنسي على امتداد ۱۳۲ عامًا,

ولم يكن استعمار انتداب, أو استعمار ثروات, أو استعمارًا مؤقتًاظو بل كان استعمارًا استيطانيًا ترك بصماته الواضحة على هذا الشعب؛ فتغيرت الثقافة عند عائلات كثيرة.

• هل تعتقد أن هناك عوامل مقاومة لهذه الحملات التغريبية؟

نعم.. عوامل المقاومة كثيرة.. ولعل أهمها التمسك بالإسلام، وديمومة اللغة العربية في كل ربوع المجتمع، وأيضًا عراقة التاريخ الجزائري.

• كان من المفترض أن يتم التوقيع على مشروع «معاهدة الصداقة الجزائرية – الفرنسية» أواخر العام ٢٠٠٥، لكن تم تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمى.. فما أسباب هذا التأجيل؟

تأجل التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين بسبب قانون فرنسي صدر في ٢٣ فبراير من العام ٢٠٠٥ يتضمن بندًا حول «الدور الإيجابي للاستعمار الفرنسي؛ لا سيما في شمال إفريقيا».. ومصير هذه المعاهدة مرهون بمدى استجابة فرنسا لمجموعة من الاشتراطات الجزائرية، وفي مقدمتها تقديم اعتذار رسمي عن الانتهاكات والمجازر – والتي تندرج تحت وصف «جرائم حرب» التي ارتكبتها قواتها ضد الشعب الجزائري بين عامي ١٨٣٠م و١٩٦٢م – من تعذيب وقتل وإبادة.. ومن أشهرها حرق الجزائريين في أفران بولاية «قالمة»، ورمي آخرين من أعالي الجبال في «خراطة» و«سطيف»، وغيرها من الأفعال المشينة, وتنفيذ أحكام الإعدام بالمواطنين رميًا بالرصاص وتحت المقصلة بعد إجراء محاكمات صورية.. ناهيك عن إبادة هوية الشعب الجزائري وتاريخه ولغته وتقاليده.

وكانت وجهة النظر الفرنسية تقضي بضرورة إحالة ملف كتابة تاريخ البلدين – وهو أحد أبواب معاهدة الصداقة – على المؤرخين والباحثين، وهو الأمر الذي تتحفظ بشأنه الجزائر لعدة أسباب منها: «أن المؤرخين الفرنسيين تلقوا تعليمات من أعلى السلطات في بلادهم تطالبهم بتمجيد صفحات التاريخ الاستعماري في الجزائر».. ورغم إلغاء البند الإشكالي، فإن إقرار هذا القانون الفرنسي أعاق مسار «اتفاقية الصداقة»... وأعتقد أن الجدل القائم حول هذا القانون يشير إلى أن باريس – على ما يبدو – «غير مستعدة» لتقديم الاعتذار، وأن الرأي العام الفرنسي – ربما – «غير مهيأ» لتوقيع معاهدة من هذا القبيل.