العنوان عن مراجعة الرؤية السياسية للحركة الإسلامية

الكاتب مصطفي الطحان

تاريخ النشر الاثنين 01-فبراير-1999

مشاهدات 7

نشر في العدد 1335

نشر في الصفحة 46

الاثنين 01-فبراير-1999

كتب الأستاذ صالح كركر التونسي، مقالاً في جريدة الحياة بتاريخ ١١/٦/١٩٩٨م، تحت عنوان: «دعوة الحركة الإسلامية إلى مراجعة رؤيتها السياسية»... خلاصته:

إن الحركة الإسلامية المتمثلة بجماعة الإخوان المسلمين قامت في مصر امتداداً لفكر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.. إلا أن فكرها كان أكثر وضوحًا على مستوى الأهداف والوسائل، فقد تخلصت من المثالية الفكرية التي لا تقوم إلا في الأذهان، وتبنت فكرة التنظيم والإعداد البشري والمادي والعمل الميداني للتأثير على الواقع عملياً، وبالرغم من هذا التجديد في الخطاب فقد بقي الفكر الإخواني بدوره يشكو من المحدودية والقصور.

ويستطرد الأستاذ كركر فيقول: وبالرغم من أن الحركة الإسلامية أسهمت في أكثر من قطر في تحرير بلدانها من المستعمر الأجنبي، ولكنها لم تقدر على تسلم الحكم من بعده، وعندما خاب أمل الشعوب في القيادات التي حكمتها منذ فترة ما بعد الاستقلال استسلمت هذه الشعوب للحركات الإسلامية باعتبارها البديل الصالح عن هذه الحكومات التي لم تهتم بغير مصالحها الذاتية، وهكذا حط الصراع رحاله بينها وبين الحكام واشتد حتى تطور تدريجيًا إلى صراع مسلح دموي في أكثر من مكان.

وجدت الحركة الإسلامية «كما يقول كركر» نفسها بين نارين نار القوى الخارجية التي لم تسمح لها بالوصول إلى الحكم، ونار الحكام الذين أعلنوها حرب استئصال على الحركة الإسلامية الأمر الذي يستدعي من الحركة أن تعيد النظر في خياراتها وسلم أولوياتها، وبخاصة في صفتها السياسية ورغبتها في السباق على السلطة من الأساس بقطع النظر عن أسلوبها في ذلك.

ثم يطور الأستاذ كركر بحثه فيقول لا: نحسب أن القوى الخارجية والداخلية وحدها هي التي تدفع الحركة الإسلامية إلى التخلص من صفتها السياسية، وإنما وضعها الذاتي يدفعها إلى ذلك أيضاً، فالحركة - في رأيه - لم تنضج بالقدر الكافي بعد لإقامة حكم إسلامي خالص، فقد اكتفت بالشعارات العامة، وأهملت التفاصيل .

ويرى الأستاذ كركر أن أمام الحركة أحد خيارين:

الأول: أن تستمر في خطها، الذي يعتمد على البعدين التربوي والنضالي السياسي، وهو خيار سلبي لن يعينها على تحقيق إنجاز جوهري.

الثاني: أن تتخلى الحركة مرحليًا عن صفتها السياسية، وتتخلى عن عملية السباق على السلطة وتسلم الحكم، أن تتخلى عن ذلك عن قناعة وبمحض إرادتها وليس مجرد تكتيك تحت الضغط تتخلى عن الصفة السياسية لتتفرغ للعمل الدعوي التربوي والفكري والعملي، أي أن تقوم بما كان يقوم به العلماء أيام ازدهار الدولة الإسلامية، لقد أدرك هؤلاء أهمية ذلك الدور فتفرغوا له وتجنبوا السياسة، فكان لهم كبير الأثر بذلك على الدعوة والتربية والعلم والسياسة معًا.

٥- ویری الأستاذ كركر أن الخيار الثاني هو الذي سيمكن الحركة من إقامة قاعدة فكرية صلبة وعميقة يعبر عنها بإنتاج أدبي وثقافي وفني غزير ومعمق ومتنوع وهذه القاعدة في الأساس الذي ستقوم عليه النهضة السياسية فيما بعد.

وهذا أفضل بكثير من الخيار الأول السياسي الذي لن تنجح فيه الحركة لأنها لم تستكمل شروطه بعد.

٦- لقد حققت الحركة بعض الإنجازات ولكنها وقعت في سلبيات كبيرة أخطرها تلك الازدواجية والفرقة التي أحدثتها داخل الشعوب الإسلامية... ويوم تتخلى عن السياسة فستخاطب الأمة بأكملها حكامًا ومحكومين كما كانت تفعل طبقة العلماء من قبل.

٧- ويختم الأستاذ كركر مقاله.. بالقول: إن العلمانية بأهون معانيها كفصل بين الدين والدولة هي أمر واقع منذ أمد بعيد، وأولى بنا أن نقبل بمثل هذه العلمانية من باب الضرورة، حتى تتوقف عن دفع الثمن غاليًا بدون مقابل.

هل تستطيع الأصولية التخلي عن مسارها؟

وقد نشرت جريدة الحياة عددًا من الردود على مقال الأستاذ صالح كركر منها مقال للعفيف الأخضر «التونسي»، تحت عنوان: هل تستطيع الأصولية «السياسية»، التخلي عن مسارها فعلاً؟

وهو كعادته في مقالاته الكثيرة يرى أن ضعف المشروع الأصولي، يكمن في الإرادوية (!) التي تريد ما لا يريده التاريخ ولذلك تحاول أن تفرض عليه ولادة قيصرية لن تؤدي إلا إلى قتل الجنين والأم معًا، ويستطرد الأخضر فيقول: إن الانسدادات التي تواجه المشروع الأصولي سببها أنه مشروع ماضوي (!) مستحيل التحقق في عالم العولمة المعاصر، وأن العقود الثلاثة القادمة ستقضي لا محالة على الأساطير المؤسسة للأصولية، وبعد أن سفه الأخضر الفكر الأصولي وهاجم كركر هجومًا عنيفًا أقر بشجاعته «أي كركر» عندما اعترف بأن الحركات الإسلامية تسببت في تفريق صفوف المسلمين.

ولا نرى لمقالة الأخضر أي قيمة من الناحية العلمية أو الفكرية، فهي مجرد شتائم أبعد ما تكون عن أساليب رجال الفكر، فهو يمثل أصدق التمثيل ما ألصقه «بالفكر الأصولي»، من إرهاب وأحادية ونفي للآخرين.

كما عقب على مقالة الأستاذ كركر المغربي الصالح بوليد بمقالة تحت عنوان «الحركات الإسلامية إذا تخلت عن السياسة للإسلام والمسلمين».. وهو يؤيد كركر فيما ذهب إليه ويركز على قضيتين:

الأولى: أن الحركات الإسلامية لا جدوى منها للإسلام والمسلمين، فحتى إذا قدر لها أن تحكم فستمارس القمع والفساد في الأرض كما حدث في أفغانستان.

والثانية: أن الحركات الإسلامية أحدثت انقسامًا في صفوف المسلمين ومزقتهم إلى طوائف متناحرة سواء في السودان أو إيران أو أفغانستان.

ويثني الكاتب على ضمير صالح كركر الذي استيقظ ويرى ضرورة تشجيعه على أفكاره.

كما عقب الأستاذ محمد مورو «الكاتب المصري»، وذكر نقاطًا جديرة بالاهتمام:

- فهو يرى أن الأستاذ كركر لم يوفق في تحديد اسباب القصور في الأداء السياسي للحركة الإسلامية، ووصل إلى نتيجة هي عكس المقصود تماماً، فلو تخلى الإخوان المسلمون على سبيل المثال، عن العمل السياسي لقامت فئة إسلامية أخرى وتبنت مثل هذا العمل.

ویری مورو أن سبب القصور لدى الحركة الإسلامية ليس ممارسة الصفة السياسية، ولكن محاولة الادعاء بأنها حركة سياسية اجتماعية فكرية عقدية في الوقت نفسه وهذا خلط للأوراق لا تحتمله المرحلة والصحيح - في رأيه - أن تكتفي الحركة الإسلامية بصفتها السياسية، وأن تؤكد أن عملها مجرد اجتهاد سياسي قابل للتغير والتطور ذي جذر ثقافي وحضاري إسلامي وأنها مجرد خميرة للنهضة وقاطرة المواجهة التحديات، وأنها لا تملك الصواب وحدها، ولا خطابها هو الأول والأخير، وأنه على قدر تجدد التحديات يتجدد الخطاب السياسي، وهذا لا يخل بالجذر الثابت لها، ويؤكد أن التركيز على الصفة السياسية يقتضي الإقلاع نهائيًا عن العنف شكلاً وموضوعاً، وتحسين أجواء الحرية الداخلية ومحاربة الفساد ومحاولة إيقاظ الشعوب ووقف التدهور.

- أما الاهتمام بالقضايا الاجتماعية فلها مؤسسات وجمعيات إسلامية متخصصة.

- وهو يخالف كركر مرة ثانية في قضية التنظيم، فإذا اعتبرها كركر إحدى الإيجابيات فإن محمد مورو يعتبرها من أكبر السلبيات عند الحركة الإسلامية، فإن الفكرة يحوطها الشيء الكثير من الغموض والسلبية، فإذا كان التنظيم بديلاً عن الأمة فهو تكفير عملي واستئثار بلا مبرر، وهو حصر للعمل في إطار «كادر» محدد، يتحول مع الوقت إلى طبقة أو قبيلة وكان الأصل أن يكون التنظيم قاطرة لجر الأمة كلها، وخميرة للنهضة في جسد الأمة، وألا يكون بديلاً عن الأمة، مع إدراك أن التغيير مسؤولية الأمة كلها وليس الكادر وحده.

ويركز محمد مورو على قضية تنقص الحركات الإسلامية «في رأيه»، وهي الهزيمة الحضارية التي تعيشها هذه الحركات، وأنه في غياب هذه الرؤية الحضارية فإن أي حركة تحكم، أن تستطيع أن تكون أكثر من حزب علماني آخر، فالأمة تخضع لنوع من الهيمنة العالمية من الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، الأمر الذي يحتاج إلى رؤية وفقه مغاير للفقه الذي ساد في عصر سيادتنا الحضارية، فقه نسميه فقه الإقلاع، تحاول فيه تغيير المنحنى الحضاري الهابط، وتقديم الحلول الملائمة لنهضة جديدة بشروط وفقه جديد.

ولا تعتقد أن محمد مورو، - بالرغم من أهمية مقاله - قد ذهب بعيدًا عن أفكار الحركة الإسلامية، فهو يطالب بالتخصص، ويطالب بنبذ العنف وأن يكون العمل السياسي تراكمات لتجارب... وأن يكون التغيير في إطار فقه جديد يناسب العصر... والنقطة التي لم يوضحها الأستاذ مورو، هي قضية التنظيم.. ففي كلامه بعض التناقض الذي يحتاج إلى توضيح.

وكتب الأستاذ جهاد البشير مقالاً في جريدة الأمان اللبنانية (٣١/٧/١٩٩٨م) يرد فيه على الأستاذ كركر... وقال إن آراء كركر مردود عليها جملة للأسباب التالية:

١- أن الحركة الإسلامية هامش مشترك يشمل جميع من يعمل للإسلام في أنحاء العالم.. وعليه فإن توسع وتنوع الحركة الإسلامية واقع لا مفر منه ويجب التعامل مع اختصاصاته وأخصائية في المجالات السياسية والدعوية والتربوية ونحوها.

٢- إن العمل السياسي هو من قطعيات السياسة الشرعية، بحيث لا مجال للخوض في ضرورته أو وجوبه.

وكتب الأستاذ ياسر الزعاترة يرد على الأستاذ كركر «الحياة – ٧/٧/١٩٩٨م» ، مقالاً بعنوان (حركة إسلامية بلا مضمون سياسي... مجرد عمل طوباوي».

وملاحظات الأستاذ الزعاترة واضحة ومنطقية... فهو يسأل:

- ما هذه الحركة الإسلامية التي يوجه الأستاذ كركر لها خطابه؟.. وهل يوجد في الواقع حركة واحدة بحيث تقرر قيادتها التحول من استراتيجية إلى أخرى؟

- أما عجز الحركة الإسلامية عن تقديم برامج فيها من العمق والتفصيل واكتفاؤها بالشعارات فهي مقولة تحتاج إلى دليل.

- ثم يسأل الزعاترة: إذا كان الأخ كركر يطالب بتخلي الحركة عن السياسة بسبب الظروف الصعبة الداخلية والخارجية، فماذا لو امتد الانسداد السياسي ليطول الجانب الفكري والدعوي؟ ثم من قال إن العلماء المسلمين السابقين تخلو عن دورهم السياسي؟

- ويختم الزعاترة مقالته بالقول إن ما طرحه مؤخرًا الأستاذ القرضاوي بالدعوة إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية أكثر توفيقاً مما طرحه كركر.

- ومعنى فكرة القرضاوي أن يكون المجتمع المدني قوياً، كما كان شأنه في التاريخ الإسلامي، وعكسه الآن حيث مركزية الدولة وعنفها الموجه ضد المجتمع هو الأقوى.

المشاركة لا المغالبة

وكتب الأستاذ خالد الحروب (الحياة – ١٨/٨/١٩٩٨م) مقالاً تحت عنوان: ترشيد سياسة الإسلاميين بتبني منهج التشارك لا التغلب... يرد فيه على الأستاذ كركر... ولقد تناول قضايا مهمة تحتاج أن نقف عندها ونتأملها، إذ يرى أن الأنظمة القائمة وارتباطاتها الخارجية تجعل من الصعوبة تغييرها سواء على يد الإسلاميين أو غيرهم.

- وبالمقابل، فإن الحركة الإسلامية بامتدادها الجماهيري الكبير، لا تملك مشروعًا سياسيًا وطنيًا شاملاً.. ينطلق من علمه بأنه لا يملك كل الحلول لكل المعضلات وأن القوى الخارجية لن تتساهل مع نجاحات الإسلاميين... وبالتالي فإن فكر التشارك لا فكر التغلب هو الذي ينبغي أن يسود كقناعة واستراتيجية وليس كتكتيك حزبي، هذا الفكر يتطلب:

- الاعتراف بالآخرين وليس تكفيرهم أو تهميشهم.

- التعاون مع الآخر... في البحث عن حلول لقضايا الأمة، في جو من الحرية السياسية والاجتماعية، والبحث عن صيغ تشاركية وطنية، ووضع برنامج ائتلاف وطني شامل يحصل على تأييد معظم طبقات الأمة.

- البعد عن سياسة كل شيء أو لا شيء.. أي البعد عن سياسة التغلب.

- بسياسة التشارك لا يخيف الإسلاميون الآخرين فكل الأوراق مكشوفة وموضوعة على الطاولة.

ملاحظات مجملة

بعد استعراض مقال الأستاذ صالح كركر والتعليقات التي وردت عليه أذكر بعض الملاحظات حول مجمل الموضوع:

١- إن دعوة صالح كركر إلى تخلي الحركة الإسلامية عن دورها في الإصلاح والتغيير السياسي... وهي الأقدر عليه بين كل شرائح المجتمع.. بحجة الضغوط في عملية انكفاء على الذات... وأن معرفتي بالأستاذ كركر، ومعرفتي بنماذج أخرى شبيهة به.. في العمل الإسلامي في البلدان المختلفة... هي التي أوصلتني إلى هذه النتيجة.

فجميع القضايا التي انطلق منها الأستاذ كركر.. لیست حديثة الاكتشاف.. بل إن الحركة الإسلامية منذ نشأتها كانت مدركة لها منطلقة منها، واعية لكل ظروفها، ثم إن التغيير الذي يرى الأستاذ كركر صعوبته اليوم... هو أقرب ما يكون، وفي كل يوم يصبح التغيير مطلبًا ملحًا للمزيد من شرائح المجتمع، والحركات الإسلامية التي كانت تنطلق منفردة، هي اليوم ضمن شرائح أوسع في المجتمعات الإسلامية كل ما في الأمر أن العاملين للإسلام نوعان:

نوع ينطلق مع الدعوة في مفاهيمها السلمية التي تقوم على دعوة الناس بأحسن الأساليب يتفاهم مع الآخر ولا يهمشه يتقدم كل يوم خطوة مقدرًا صعوبة المراحل واعيًا للأحداث والتحديات متفاهمًا معها.

ونوع آخر يأخذ الأمور بتطرف يدعوه إلى تغيير العالم عن طريق القوة، هذا الصنف هو أكثر الناس انكفاء على ذاته، بل من أكثرهم استسلامًا لخصمه ولقد رأيت هؤلاء في القضية السورية.. فأكثرهم تشدداً أسرعهم استسلاماً، وسرعان ما ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

ومع احترامي الشديد للأخ الكريم صالح كركر فهو واحد من هؤلاء، وأرجو أن يقف عند منتصف الطريق كما دعاه أخوه خالد الحروب، ولا يستمر إلى نهاية الشوط كما فعل كثيرون غيره ممن يحملون الفكر نفسه، وينتهجون الأسلوب نفسه.

٢- إن الفكر الذي دعا إليه الأستاذ صالح كركر هو فكر متناقض تنظيم ولا تنظيم وسياسة مرحلية ولا سياسة وحركة إسلامية ذات إنجازات كبيرة ومع ذلك تمثل ازدواجية فرقت الشعوب الإسلامية ولا نعتقد أن السبب هو عدم قدرة الأستاذ كركر على صياغة مقال صغير، بل لأن الفكرة مرتجلة غير واضحة المعالم حتى في ذهنه.

٣- أما فكر التشارك، كما أطلق عليه الأستاذ خالد الحروب، فهو فكر جيد، وإذا كانت الحركة الإسلامية قد أخذت به في تركيا وفي بعض البلدان الأخرى، فأجد من المناسب، إعادة التفكير فيه ومحاولة إنضاجه والسعي من خلاله المخاطبة الأمة بكل فصائلها، وتفعيل المجتمع، بدلاً من الانكفاء على التنظيم وتفعيل مجموعات صغيرة لا تستطيع في نهاية المطاف أن تقدم الكثير.

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

عبدالعالـي حسانـي: «مجتمع السلم» تتبنى مشروع الوحدة بين أبناء الحركة الإسلامية كافة بالجزائر

نشر في العدد 2182

32

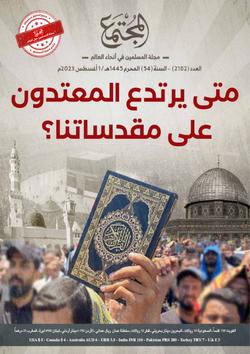

الثلاثاء 01-أغسطس-2023