العنوان قراءة في تجربة محمد علي في مصر

الكاتب شيرين حامد فهمي

تاريخ النشر السبت 07-يوليو-2007

مشاهدات 47

نشر في العدد 1759

نشر في الصفحة 36

السبت 07-يوليو-2007

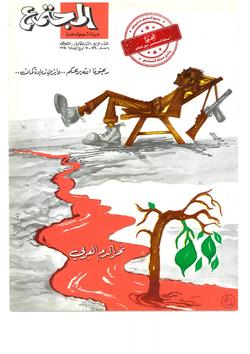

وأد مشروعات النهضة الإسلامية.. استراتيجية غربية

تدخلات فرنسا وبريطانيا في القرن الـ ١٩ لإبقاء الدولة العثمانية بين الحياة والموت.. تتكرر في داخل أقطارنا الإسلامية

رغم مركزية حكمه وشخصنة الوظائف في عائلته إلا أنه واجه ظلم الأعيان لعموم الشعب

تجاهله لدور الإرادة الشعبية في مقاومة الخارج.. أهم أسباب سقوط مشروعه

البشري: مشروع تحديث مصر كان إسلاميا.. يتنافس مع الدولة العثمانية ولا يصارعها

د. نادية مصطفى: الاحتلال الأجنبي شوه تجربة محمد علي.. وجرها للصدام مع العثمانيين

كيف يستطيع الباحث السياسي جعل التاريخ حياً معيشاً؟ وكيف يستطيع تحويله من صفحات صماء في كتاب أو مرجع إلى محركات فعالة يستفاد منها لتحريك الواقع المرير وانتزاع مرارته حول هذا التساؤل المنهجي أقام مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة القاهرة) مؤخرا ندوة علمية بعنوان «محمد علي ومشروع بناء الدولة الحديثة إعادة قراءة الخبرة التاريخية من واقع الهموم المعاصرة.

ناقشت الندوة خمس عشرة ورقة بحثية كان من ضمنها على سبيل الذكر: ورقة اللواء أركان حزب د. محمد صفوت عبد الدايم، حول تأسيس المدرسة الحديثة للري في عهد محمد علي وورقة اللواء أركان حرب زكريا حسين حول مشروع محمد علي وبناء الدولة الحديثة البعد الاستراتيجي العسكري ۱۸۰۱ - ١٨٤٨م: وورقة أستاذ التاريخ د عاصم الدسوقي حول «الوعي بحدود أمن مصر في سياسة محمد علي باشا وورقة أستاذ التاريخ د. زكي البحيري حول صورة مصر في عهد محمد علي في مقررات التاريخ المدرسي المصري، وورقة أستاذ العلوم السياسية د. محمد طايع سلمان حول الثابت والمتغير في إشكالية الأمن المائي المصري.

التاريخ والسياسة

ومما يلفت الانتباه في تلك الندوة السياسية الأكاديمية، أنها ضمت خبراء التاريخ إلى جانب خبراء العلوم السياسية والعلوم العسكرية الإستراتيجية ما يؤكد حتمية تعامل الباحث السياسي مع التاريخ وذلك على عكس ما افترضه الفكر السياسي الغربي الذي كان ينظر دوماً إلى التاريخ باعتباره غير لائق بالبحث العلمي.

وما يمكن أن نستخلصه من تلك الندوة: أن محمد علي كان لديه رؤية ومشروع لتحديث مصر. فعلى الرغم من اختلاف جموع الباحثين حول ماهية أهدافه - هل كانت أهدافاً شخصية فردية أم أهدافاً مجتمعية عامة - إلا أنه لا يمكن نگران حقيقة مهمة، ألا وهي: امتلاكه رؤية تنموية واضحة، ذات وعي عميق بمقتضيات حماية وتأمين مركز مصر أو مصر المركز وهي تلك الرؤية المفقودة في مصرنا اليوم.

تثبيت الحكم أم إحياء الدولة العثمانية؟ وأثارت الندوة فرضية تقول: إن «محمد علي سعى سعياً حثيثاً نحو التحديث والمركزية، في سبيل تعزيز حكمه وإنجاح مشروعه الإقليمي، وكان اهتمامه بالعدل نابعاً من اهتمامه بتثبيت الحكم وذلك عملاً بنظريته القائلة: إن العدل ضروري للحكم.

وتستقي تلك النظرية صحتها - كما أوضح د. خالد فهمي - من المنطق الآتي: إن الحكم بحاجة إلى حماية الجنود والجنود يحتاجون إلى النقود والنقود تأتي من خراج الأرض والأرض يزرعها الفلاحون الرعية والرعية تحتاج إلى العدل لكي تعمل وتزرع، ومن ثم كان اهتمام محمد علي بمنع جور الأعيان على الرعية واضحاً وضوح الشمس.

وفي الوقت ذاته، كان محمد علي يسعى نحو تثبيت مركزية حكمه وذلك عبر تدشين نخبة سياسية اقتصادية من داخل أسرته، فقام بتولية أعضاء البيت الحاكم في أهم المناصب وأعفاهم من الضرائب والتجنيد بل وضعهم في وضع قانوني مميز، لا يطالون فيه بأي تجريم قانوني.

كذلك سعى نحو تثبيت مركزية حكمه عبر منع الشعب المصري من مزاولة حقه الشرعي والطبيعي في المشاركة السياسية وتركه مشغولاً بزراعة الأرض وحرثها.

أما سعيه نحو التحديث، فكان منصباً بالأساس على العسكر وليس على الثقافة أو الفكر.

عسكرة الشعب

واستقراء لتلك المعطيات ذهب الكثير من الباحثين - ومنهم الدكتور خالد فهمي» إلى الفرضية القائلة بأن هدف محمد علي كان يصب أساساً في تثبيت حكمه وعسكرة شعبه أو قهره للوصول إلى مشروعه الإقليمي التوسعي المنشود وليس منصباً في تجديد وإحياء الدولة العثمانية لكن هناك فرضية أخرى يحملها فريق آخر من المؤرخين، مثل المؤرخ طارق البشري والمؤرخ الراحل محمد شفيق غربال.

وتلك الفرضية المناقضة، التي يحملها البشري حالياً والتي حملها غربال من قبل في القرن التاسع عشر، تؤكد أن مشروع محمد علي، كان ساعياً في جوهره نحو تمليك مصر عناصر القوة التي تؤهلها لتقف ندا ضد القوى الغربية حينذاك وأنه لم يكن مشروعاً انفصالياً عن الدولة العثمانية - كما تكتب الكثير من الأقلام الغربية التي تشتهي تحريف الحقائق - بل كان مشروعاً إسلامياً استقلالياً: يتنافس مع الدولة العثمانية، ولكن لا يصارعها أو يتصارع معها. كان تنافساً إسلامياً إسلامياً مقبولاً وشرعياً - كما أشارت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذة العلاقات الدولية - لكنه عكر من قبل التدخل الغربي المتمثل حينذاك في بريطانيا وفرنسا وكانت النتيجة أن تحول ذلك التنافس الإسلامي الإسلامي المشروع إلى صراع إسلامي إسلامي غير مشروع أسفر في النهاية عن سقوط الاثنين معاً وإن اختلف وقت السقوط لكل منهما.

رؤية إستراتيجية

على الرغم من تناقض الفرضيتين، إلا أنه لا خلاف على كون «محمد علي حاكماً ذا رؤية إستراتيجية لا يستطيع أي باحث نكرانها أو نفيها.

لقد أدرك محمد علي - كما أوضح الدكتور حسن أبو طالب، في ورقته - العبقرية المكانية لمصر فقام بتحويل تلك العبقرية المكانية الصماء إلى عبقرية متحركة ومن ثم توافرت لمصر حينذاك العبقرية القيادية التي سعت نحو تفعيل العبقرية المكانية. وربما كان من أهم دلائل تلك العبقرية القيادية، قيامه بحفظ الأمن المائي المصري.

المياه والأمن القومي

ومن أهم الورقات البحثية التي قدمت في هذا الصدد، ورقة د. محمد سلمان الطايع وهي الورقة التي ناقشت تلك العبقرية الفذة التي استطاعت أن تدرك منذ قرن ونصف مدى أهمية المياه كعامل أساسي في تهديد الأمن القومي والتي استطاعت أن تتنبه، منذ قرن ونصف، إلى تلك التهديدات البيئية المثارة حالياً، معتبراً نهر النيل خط الدفاع المائي المصر؛ فعمل على تأمين البعد المائي الداخلي، من خلال إدخال تعديلات على نظم الري وتطوير البنية التحتية المائية وعمل على تأمين البعد المائي الخارجي من خلال التوسع جنوباً في السودان الذي اعتبره عمقاً إستراتيجياً المصر، وتوطيد علاقاته مع أثيوبيا التي تملك أهم منابع نهر النيل هضبة أثيوبيا.

ويكفي القول إنه قام بإنشاء أول جهاز إداري مسؤول عن وفرة المصادر والموارد المائية وأنه أول من وضع المعيار الكمي للأمن المائي المصري.

معادلة القوى: ولعل امتلاك محمد علي رؤية عميقة لدور مصر المركز، هو الذي استفز الدولتين العظميين حينذاك - بريطانيا وفرنسا - وحفزهما على اجتثاث تلك الرؤية في مهدها، ومن ثم القضاء على ذلك الدور.

والحقيقة أن البنية الدولية في ذلك الوقت القرن التاسع عشر كانت تتمثل في نظام توازن القوى بين الدول الأوروبية التي اعتبرت الدولة العثمانية جزءاً من ذلك النظام، كما أوضح الدكتور حسن أبو طالب.

وبناء عليه، فإن أي تغيير في الدولة العثمانية كان لا بد أن يثير مخاوف الدول الأوروبية. فإفراط محمد علي، في استخدام الجيوش المصرية خارجيا - في السودان والأناضول وسورية - وإصراره على حماية مصر المركز من خلال توسيعها وإصراره على جعل مصر مركزاً للرابطة العربية في مواجهة الرابطة العثمانية وإصراره على تحدي التقسيم الاقتصادي الدولي.. كل ذلك أفضى إلى نمو مخاوف الدول الأوروبية، ومن ثم سعيها وراء القضاء على مشروعه الذي سيضر بمصالحها.

وفي هذا الإطار، تؤكد د. نادية مصطفى أن التوازنات الأوروبية كانت حريصة على إبقاء الدول العثمانية بين الحياة والموت فلا تكون حية متجددة، ولا تكون ميتة متهالكة وذلك لأن تجديدها أو موتها سيخل بالتوازن الأوروبي.

وتستخلص الدكتورة نادية مصطفى في خاتمة ورقتها قائلة: إن تجربة محمد علي لابد أن تقرأ من مدخل نظمي، وليس فقط من مدخل السياسة الخارجية بل لابد من مقارنة ذلك النسق بالنسق الذي نعيشه اليوم، فإذا كانت الدول الأوروبية قد أثارت التجزئة بين الدول الإسلامية في القرن التاسع عشر، فإنها تثيرها اليوم في داخل القطر الواحد.

وإذا كان التدخل الأوروبي قد دخل على استحياء في القرن التاسع عشر، فإنه يدخل اليوم دون أدنى استحياء، بل إنه يفرض فرضاً تحت مسمى العولمة وبات من يوافق عليه يسمى معتدلاً. ومن يقاومه إرهابياً.

أخطاء منهجية في دراسة التاريخ

ثمة أخطاء منهجية، قامت الندوة بمناقشتها وتسليط الضوء عليها: وهي أخطاء يقع فيها الباحثون العرب عند دراسة التاريخ بوجه عام، وعند دراسة تجربة محمد علي بوجه خاص.

ومن هذه الأخطاء. إغفال التحليل النفسي السياسي، واختزال محمد علي في بعده السياسي دون الأبعاد الأخرى.

ومما يؤسف عليه في هذا الشأن. تجاهل الأدبيات العربية الحديث عن محمد علي الإنسان بما يحتويه من أعماق بشرية ونفسية، في حين اهتمت مدارس الاستشراق الفرنسي بذلك الجانب.

ومن هذه الأخطاء المنهجية أيضاً، الوقوع في فخ تشويه رموزنا وهي الحرفة التي أتقنتها الكثير من الأدبيات الغربية للانتقاص من قدر تلك الرموز صاحبة الرؤى البعيدة والمشاريع الرصينة وقد كان محمد علي واحداً من تلك الرموز. وكان من ضمن تلك التشويهات اتهامه بالدكتاتورية تارة، وبنواياه السيئة تجاه الدولة العثمانية تارة أخرى، وفي وسط تلك التشويهات، كانت هناك حقائق كثيرة غائبة أهمها إدراك قائد ألباني (محمد علي) للعبقرية المكانية لمصر في حين أغفلها الكثير من القادة المصريين.

ولعل هذا الخطأ المنهجي الأخير كان نتيجة لخطأ منهجي آخر، وهو محاسبة خبرة تاريخية معينة في ضوء العصر الحالي الذي نعيش فيه وهو ما يخالف العقل والمنطق والعدل. فكيف نحكم على التاريخ بمعايير اليوم؟ وكيف نحكم بظروف اليوم على ظروف حدثت منذ قرن ونصف؟

أما إسقاط تاريخ الأمة ليحل محله تاريخ الملوك، فهو خطأ شائع في معظم مراجعنا وكتبنا التاريخية.

فمعظم الأدبيات العربية، التي تناولت تجربة محمد علي ركزت على شخصه دون التركيز على دور الشعب المصري.

وكذلك ركزت على المؤسسات التي أقامها محمد علي دون التركيز على بناء الإنسان الذي يعتبر أساس أي تنمية أو نهوض.

وآخر تلك الأخطاء المنهجية التي ذكرت في الندوة، إسقاط المتغير الثقافي عند دراسة التوازنات الدولية، وانعزال الباحث السياسي عن التاريخ والثقافة.

ولعل من أهم منجزات تلك الندوة إسهامها في الربط بين السياسة والثقافة والتاريخ ومن ثم محاولة التنبيه إلى ذلك الخطأ المنهجي السائد.

دروس وعبر

كما أخذ على محمد علي، في كتابات محمد عبده» و«عبد الرحمن الجبرتي قهره للمصريين واستخدامهم كوسيلة لتحقيق طموحاته في التحديث العسكري والصناعي، وكذلك إغفاله للإرادة الشعبية المصرية في وجه الخارج المتدخل.

والحقيقة أنه لا يمكن نكران وقائع كثيرة لذلك القهر والتي أثبتتها الكثير من وثائق الدولة المصرية في عهد الدولة العثمانية ولكن علينا في الوقت ذاته عدم نکران وقائع أخرى حتى تظهر الصورة كلها أمامنا في سياق متزن.

نعم، لقد تكبد الشعب المصري خسائر متعددة في بناء الدولة المصرية الحديثة نعم لقد مات الكثير من المصريين في الحروب التوسعية التي قام بها محمد علي إلا أنه في الوقت ذاته تحقق لمصر نسبة كبيرة من قوتها الذاتية، مثلما أشار اللواء زكريا حسين في ورقته.

قد يكون محمد علي، دكتاتوراً، إلا أنه حاول الخروج من بوتقة الواقعية التي فرضها عليه الغرب وحاول أن يكون قائداً حقيقياً ينظر إلى المستقبل البعيد، لا قائداً قزماً ينظر تحت قدميه.

وكان من أسباب سقوط مشروعه في النهاية، هو تجاهله لدور الإرادة الشعبية في مقاومة الخارج الذي كان متربصاً له. ولعله درس لحكام هذا الزمان، فيأخذون الحكمة ويتعظون!

([1]) باحثة دكتوراه في العلوم السياسية - جامعة القاهرة.

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل