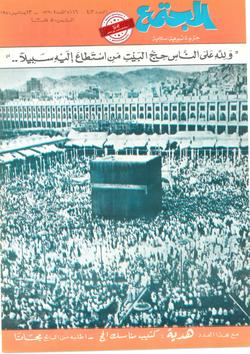

العنوان مشاهد الحج في كتب الرحلات

الكاتب د. محمد عقيل الشريف

تاريخ النشر الثلاثاء 14-مارس-2000

مشاهدات 69

نشر في العدد 1392

نشر في الصفحة 36

الثلاثاء 14-مارس-2000

• كانت رحلة الحج محفوفة بالأخطار غير مأمونة حتى أن بعض العلماء أفتى بسقوط الحج عن المسلمين.

• الرحلات سجل كامل لأحوال الأمة الإسلامية، ووصف دقيق لهيئتها الاجتماعية والسياسية.

• كان السلف يتحملون أهوال البحار والرياح والمرض، والعطش، وقطع الطريق مما يدل على عظم الإيمان في نفوسهم.

• المسلم ينسى تعبه بمجرد رؤيته مكة أو المدينة، ويقبل على المقدسات باكيًا مستغفرًا.

• من أوصافهم للقدوم: لا تسل عن الدموع كيف تنسكب، والضلوع كيف تضطرب، والقلوب كيف تخشع، وللوداع كل يوم له أشواقه، ولا يجد المرء بدًا من فراقه.

من جملة النعم الجليلة والمواهب الجميلة التي امتن الله بها على عباده أن يسر الطريق إلى الحج في هذا الزمان بعد أن كان رحلة صعبة محفوفة بالأخطار العظيمة، مليئة بالعقبات، كثيرة التبعات من دخل الحجاز، فهو في حكم المفقود، ومن خرج منها فهو مولود ليس على سبيل المبالغة والتهويل، بل ما قيل فيه هو أقل من القليل.

ويكفي تصويرًا لتلك بالأخطار أن عددًا من علماء المسلمين أفتى بسقوط الحج عن المسلمين الذين يمرون بتلك البوادي المهلكة والأعراب المفسدة، حيث الطريق غير مأمون، والسالك فيه أقرب إلى الهلاك منه إلى سلامة الوصول.

وقد سطر كثير من علماء الحجاج ما وجدوه في تلك المسالك، ووصفوا ما وقفوا عليه من الصعوبات والمهالك، وقصوا قصصًا، ورووا أحداثًا جدير بجيلنا أن يطلع عليها، ويتذكر نعمة الله -تعالى- عليه بتيسير المناسك وسبلها، وأصبح من كان يأتي في بضعة شهور محفوفة بالأخطار يأتي في يضع ساعات محفوفة بالنعيم والملذات، وهؤلاء العلماء الذين سطروا هذه الرحلات كان أكثرهم أدباء، فجاءت عباراتهم رقيقة، جزلة رصينة، فسطروا تلك الرحلات في أسلوب قصصي جذاب معجب، ولم تنقصهم الدقة ولا الأمانة العلمية فيما سطروه، فصارت تلك الرحلات سجلًا كاملًا لأحوال الأمة الإسلامية منذ القرن السادس بداية التسطير الشامل الرحلات الحج، وحتى القرن الرابع عشر، وقد من الله -تعالى- عليَّ بقراءة جملة وافرة من تلك الرحلات، واصطفيت منها مشاهد وعظات، وهأنذا أسوق بعضها إلى القراء الكرام مرتبة بحسب ما يمكنني الترتيب، مضمومة تحت النقاط التالية:

1 - المشاق التي كانت تواجه الحجاج:

من المهم أن يطلع الناس اليوم على ما كان يواجه أسلافهم من مشاق عظيمة، عندما كانوا يأتون إلى الحرمين، وذلك حتى يتذكروا نعمة الله العظيمة عليهم بتسهيل الحج في هذا الزمان، وليعلموا مقدار عظم الإيمان الذي كان يحرك أسلافهم إلى الديار المقدسة، متحملين من المشاق الهائلة ما يفوق قدراتهم على الحقيقة، لكنه الشوق والإيمان، فهذا القاسم بن يوسف «التجيبي» يقول في كتابه «المختار من الرحلات الحجازية»، واصفًا المشاق التي كان يواجهها الحجاج راكبو البحر: فدخلنا بعد مضي نحو ساعة من يومنا مرسى بمقربة من عيذاب (۱) يدعى بالجدير، ومن هذا المرسى يحرم الآن أكثر القاصدين إلى الحجاز الشريف من هذا الطريق، وفي الإحرام منه غرر عظيم وخطر، لما يتوقع من عدم مساعدة الريح لمن يحرم منه فيطول زمان إحرامه، فيلحقه الحرج بذلك، ولقد بلغني أن بعض المحرمين منه أقام محرمًا نحو سنة، ثم لججنا من الجدير، فلما قاربنا التوسط بين الحجاز الشريف وبر عيذاب الوحش عصفت علينا الريح، وجاء منها ما أشفينا به على التلف، وعظم الموج حتى حال بيننا وبين المركب المذكور، فلم نعلم من حيث ذهب، وأظلم البحر، واشتد سواده، وأرانا أهواله الفرعونية، سلط الله عليه اليبس، وأخافنا ما شاهدناه من الحال، وأجمع رأي الملاحين وربانهم على أن الرجوع إلى بر عيذاب الوحش أرجأ لسلامتنا، فكررنا راجعين طائعين وجلين، فيسر الله -تعالى- علينا، ودخلنا مرسی من مراسي بر عيذاب يعرف بالواسعة، فلم ينتفع بفأل اسمه، وضاقت علينا فيه الأرض بما رحبت ولم يكن به ماء، ولا ظل ولا أنس، ولا وحش، ولا إنس، فأقمنا فيه يومًا وبعض آخر. ثم أقلعنا منه فلما توسطنا الطريق مال أيضًا علينا البحر أشد من المرة الأولى، وعصفت الريح عصوفًا شديدًا، وجاء منها ما لا قبل لأحد به، وعاينا الموت عيانًا، وأيقنا بالتلف لا محالة، وضج الناس بالصباح والبكاء والتضرع إلى الله -تبارك وتعالى- بالدعاء، وبهت الملاحون من شدة الهول، وهموا بإسلام (۲) المركب، وأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وأجمع رأي الجميع على أن الرجوع إلى بر عيذاب الوحش أرجأ لنا أيضًا، فكررنا راجعين عودًا بعد بده خائفين، وعلى الله -تعالى- في سلامتنا متوكلين، وقد بلغت القلوب الحناجر، وأحاط بنا الموج من كل جهة ومكان، ثم تداركنا الله -تعالى- بلطفه، ودخلنا مرسى من مراسي بر عيذاب المذكورة على مقربة من جزيرة سواكن يدعى بالمربوطة، وبعد استقرارنا فيه ذكر لنا ريان مركبنا، وكان مقدمًا في صناعته ماهرًا فيها بها أن سلامتنا كانت مما يعد من النادر، وأن المركب قد اختلت لواحه ودسره (۳) وأن السفر لا يمكن البتة فأرسينا بهذا المرسى، ولم تر قط مرسى أشد توحشًا منه، كان قريب القعر بعيدًا من البر بقي بين المركب وبين البر نحو نصف ميل، وكان قعره طينًا، فكان أحدنا إذا نزل إلى البر كابد مشقة في نزوله، وساخت رجلاه في الطين إلى قرب ركبتيه، ولا يكاد أن يصل إلى البر إلا يشق النفس، فإذا وصل إلى البر لم يجد ماء، ولا ظلًا، ولا عمارة، ولا حيوانًا يدب على وجه الأرض، فأقمنا به أيامًا أعظم الله بها الأجر...إلخ ما قال رحمه الله تعالى.

وقال الوريتلاني الجزائري في كتابه «نزهة الأنظار» واصفًا ما يجري على الحجاج في البوادي المهلكة والصحاري المقفرة من شدائد ومصائب، ثم سرنا في تلك المضائق إلى الوادي المسمى الآن بوادي العقيق، بل تسميته بوادي العقوق أولى لتلصص أعرابه، وجرأتهم على الناس بالسرقة.

ثم سرنا كذلك إلى أن وصلنا إلى النبط بين الظهر والعصر، وفيه آبار أربع محكمة البناء بالحجر والصخر، وماؤها عذب حلو طيب غزير لا ينقطع مدده.

في هذا المنزل تنشرح النفس:

وفي هذا المنزل تنشرح النفس، وتمرح فيه لطيب مائه، وحلاوة مكانه وطلاوة منظره، وقربه من الأماكن الشريفة والمآثر الطيبة كالينبع، ونحوه، ثم ارتحلنا منه أيضًا ليلًا - أي آخره، ثم سرنا كذلك إلى أن دخلنا وادي النار، وهذا الوادي قد وافق فيه الاسم المسمى، إذ لا يخلو من شدة تقع للحاج فيه من عطش وموت، ومرض، وهو واد كبير، ولا ماء هناك من النبط إلى الينبع، فإذا قبح الهواء مع الحرارة مات من الناس ألوف مؤلفة في أسرع مدة، فيأخذ الرجل الماء فلا يضعه من يده حتى يموت، وقد صار ذلك في رجوعنا. نعم اشتد بنا العطش أنا وجماعة من الفضلاء كثيرًا قرب وصولنا إلى النبط، وإذا بأعرابي أتانا بقربة ماء عذب، وأظنه من ماء المطر بارد كأنه من الثلج، وسقى جميعنا لوجه الله العظيم، ولو طلب الدراهم لأخذ منا كثيرًا، لقرب الموت والهلاك منا، فاستغربنا حال الرجل، وما صدر منه إلينا من غير طلب شيء، ولو دعوة خير؛ إذ عادة الأعراب لا يعطون شربة الماء إلا بفلوس كثيرة، لا سيما عند العطش، ونحن -والحمد لله- قد وقع بنا فضل عظيم، وجود كريم، أما الرمال فقد كانت أكبر عائق يعوق أوائل السيارات التي خاضت في تلك البراري الموحشة.

وهذا الشيخ على الطنطاوي -رحمه الله تعالى- يبين تلك الصعاب في رحلته إلى أرض النبوة فيقول: «هذه الرمال آفة السيارة وعلتها التي لا دواء لها، فإنها للينها وتهافتها لا تثبت تحت دواليب السيارة، فتغوص فيها كما تغوص في الماء، وتلبث فيها كأنما دفنت وهي في الحياة، ولقد لقينا من هذه الرحلة عناء تقل في وصفه مبالغات الشعراء، غرقت فيها السيارات وما لها لا تغرق وقد قلت لك إنها رملة كالبحر، أفتمشي سيارة على وجه البحر؟، ولقد لبثنا إلى الليل نزيح الرمل من حول السيارة، ونرفعها رفعًا ثم ندفعها بعواتقنا دفعًا، ثم نجرها بالحبال، حتى إذا قلنا سارت عادت فغاصت، فلم نقطع الرملة حتى تقطعت أعمارنا».

الخشوع في المشاعر: بينت أكثر كتب الرحلات ما يجري على الحجاج في المشاعر من خشوع، وما يعتريهم من انكسار وخضوع عند رؤية تلك المشاهد العظام، وبينت أيضًا العاطفة التي كانت تتأجج في صدور الحجاج، وكيف كانوا على أتم استعداد لبيع أرواحهم وأموالهم في سبيل رؤية مرابع الطهر والقداسة ومغاني السعادة والسيادة، وتصور كيف كان الحاج ينسى كل تعبه عند رؤية مكة أو المدينة، وكيف كان يقبل على تلك المقدسات باكيًا مستغفرًا، متطهرًا تائبًا معتبرًا، مما كان له أعظم الأثر في بقاء سلطان الدين في النفوس، وبقاء التصورات الإيمانية العقدية حية في الأذهان والقلوب، فلا جرم إذن إن بقي الحجاز منارة مضيئة، ومتابًا ومثابة للناس خاصة في القرون التي عم فيها العالم الإسلامي التخلف والجهل والظلام من القرن الحادي عشر إلى أوائل الرابع عشر، فكان أن سخر الله -تعالى- الحجاز تهوي إليه الأفئدة، ويجدد فيه الإيمان، ويعلل ابن بطوطة هذا الشوق والخشوع المصاحبين للحاج بأنه عمل إلهي حتى يخف على الناس ما يجدونه من مشاق فلا ينقطعون عن الديار الحجازية، ومن عجائب صنع الله -تعالى- أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة، والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة، وجعل حبها متمكنًا في القلوب، فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه، ولا يفارقها إلا أسفًا لفراقها، متولهًا لبعاده عنها، شديد الحنين إليها، ناويًا لتكرار الوفادة عليها، فأرضها المباركة نصب الأعين، ومحيتها حشو القلوب حكمة من الله بالغة، وتصديقًا لدعوة خليله -عليه السلام- والشوق يحضرها، وهي نائية، ويمثلها وهي غائبة، ويهون على قاصدها ما يلقاه من المشاق، ويعانيه من العناء، وكم من ضعيف يرى الموت عيانًا دونها، ويشاهد التلف في طريقها، فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورًا ومستبشرًا، كأنه لم يذق لها مرارة، ولا كابد محنة ولا نصبًا، إنه لأمر إلهي، وصنع رباني، ودلالة لا يشوبها لبس، ولا تغشاها شبهة، ولا يطرقها تمويه، وتعز في بصيرة المستبصرين، وتبدو في فكرة المتفكرين، ومن رزقه الله -تعالى- الحلول بتلك الأرجاء والمثول بذلك ألفنا، فقد أنعم الله عليه النعمة الكبرى، وخوله خير الدارين الدنيا والأخرى، فحق عليه أن يكثر الشكر على ما خوله، ويديم الحمد على ما أولاه».

وهذا ابن جبير الأندلسي -رحمه الله تعالى- يقول في رحلته «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» واصفًا الخشوع العظيم الذي يخالط الحجاج في عرفة: فلما جمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة المذكور وقف الناس خاشعين باكين، وإلى الله -عز وجل- في الرحمة متضرعين، والتكبير قد علا، وضجيج الناس بالدعاء قد ارتفع، فما رؤي يوم أكثر مدامع، ولا قلوبًا خواشع، ولا أعناقًا لهيبة الله خوانع خواضع من ذلك اليوم.

ثم يصف حال الحجاج داخل الحرم فيقول في رحلته «تذكرة الأخبار» شارحًا حال ساكني السراة (٥): «القوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أصحاء، لم تُغذهم الرقة الحضرية، ولا هذبتهم السيرة المدنية، ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية، فلا تجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النية، فهم إذا طافوا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة، لا تذين بجوارها، متعلقين بأستارها، فحيثما علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها وانكبابهم عليها، وفي أثناء ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب، وتتفجر لها الأعين الجوامد فتصوب (6)، فترى الناس حولهم باسطي أيديهم، مؤمنين على أدعيتهم، متلقنين لها من ألسنتهم، على أنهم طول مقامهم لا يتمكن معهم طواف، ولا يوجد سبيل إلى استلام الحجر».

محمد رشید رضا:

وهذا الشيخ محمد رشيد رضا يصف في رحلته الحاج إذا دخل مكة فيقول: «حتى إذا اكتحلت عينه برؤية الكعبة المعظمة، وراع القلب ما جللها من المهابة والعظمة تذكر أنها أول بيت وضع للناس مباركًا وهدى للعالمين، وخصه الله بالآيات البينات الباقية على بقايا الأيام والسنين، ورأى أمامها مقام إبراهيم -عليه وعلى نبينا والهما الصلاة والسلام-، ووجد نفسه حيث كان بدء دين الله الإسلام وحيث الختام، فإذا دنا من مهبط الروح الأمين ومطاف الملائكة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا تسل، ثم عن الدموع كيف تنسكب، وعن الضلوع كيف تضطرب، وعن الأعناق كيف تخضع، وعن القلوب كيف تخشع، ولا عن وجدان الإيمان كيف يتألق نوره في الجنان، ويفيض بيانه على اللسان، فيحركه بما يلهم من الثناء، وما يشعر بالحاجة إليه من الدعاء، وما يذكره أو يذكر به من المأثور، لا تسل أيها القارئ عن شيء من ذلك، ولا عن غيره مما يكون عند أداء المناسك، فمن ذاق عرف، ومن حرم انحرف.

أما الخشوع في المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- فقد جرى ذكره على لسان كثير من الحجاج، وبينوا صعوبة وداع النبي صلى الله عليه وسلم والحال التي تعتريهم أثناء ذلك، فهذا ابن جبير الأندلسي يقول: «وفي عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة المباركة والتربة المقدسة، فيا له وداعًا عجبًا، ذهلت له النفوس ارتياعًا حتى طارت شعاعًا، واستشرت به النفوس اتباعًا حتى ذابت انصداعًا، وما ظنك بموقف يناجي بالتوديع فيه سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين ورسول رب العالمين، إنه الموقف تنفطر له الأفئدة، وتطيش به الألباب الثابتة المتئدة فوا أسفاه وا أسفاه كل يبوح لديه بأشواقه، ولا يجد بدءًا من فراقه، فما يستطيع إلى الصبر سبيلًا، ولا تسمع في هول ذلك المقام إلا رنة وعويلًا، وكل. بلسان الحال ينشد:

محبتي تقتضي مقامي *** وحالتي تقتضي الرحيلا

وهذا الورتيلاني الجزائري يقول في رحلته «نزهة الأنظار»: «وعظم عليَّ أمر التوديع حتى علا صوتي وارتفع، وكاد أمري إلى العويل، بل أنوح عليه نياح الثكلى العديمة لولدها، وكيف لا وهو أن فراقه أعظم المصائب، ولم أنفصل عنه إلا بصبر عظيم، وهول جسيم، وحزن شديد، فلم أملك نفسي عند ذلك فعظمت المصيبة، وعز الصبر، غير أني تسليت بانتقاله من دار الدنيا، وفراق أصحابه».

وهذا الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله تعالى- يصف ما جرى له في المدينة في رحلته إلى أرض النبوة، فيقول: «خفق قلبي خفقانًا شديدًا، وخالطني شعور بالهيبة من دخول المدينة -والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم على ما في نفسي من الفرح والسرور، وجعلت أتأمل المدينة، وقد دنونا منها حتى لقد كدنا نصير بين بيوتها، وأحدق بالقبة وتحتها أفضل من مشي على الأرض، وقد شخص بصري، وكنت لا أرى ما كان حولي لفرط ما أحس من جيشان العواطف في نفسي حتى غامت المشاهد في عيني، وتداخلت كأنها صورة يضطرب بها الماء، وأحسست كأني قد خرجت من نفسي، وانفصلت عن حاضري، وذهبت أعيش في عالم طلق، لا أثر فيه لقيود الزمان والمكان، ونظرت فإذا السيارات أمام باب السلام، فاشرأبت الأعناق، وبرقت الأبصار، ودمعت العيون، وخفقت القلوب، وتعالى الهتاف، ونزلنا ندخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت حال لا سبيل إلى وصفها قط، اللهم اجعل لنا إلى تلك البقاع التي شرفتها بمحمد معادًا».

٣- الأخوة الإيمانية:

في كتب الرحلات سطرت صور جميلة للإخاء الإيماني، تربو في أثرها على كل ما أنتجته قرائح البشر وأفكارهم، ونظمهم وقوانينهم وأحوالهم، ويتبين هذا في حوادث عدة أصطفي منها اثنتين، واحدة منها جرت بين الدكتور محمد حسين هيكل -رحمه الله تعالى- عندما حج سنة ١٩٣٥م وأحد الأوروبيين، وأخرى للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله تعالى- أما الدكتور محمد حسين هيكل فقد قال: «وخرجت من قبتي أتعرف ما حولي، وأشهد صنيع الناس يومهم هذا، وقد جاءوا إلى الله حاجين متجردين، وإني لأتلفت يمنة ويسرة؛ إذ وقع بصري على رجل لا شيء في سيماه يدل على أنه من أبناء الشرق، بل هو أدنى إلى أن يكون من أبناء الشمال في أوروبا بطول قامته النحيفة، وببشرته البيضاء المشربة حمرة، وعينيه الزرقاوين، وشعره الأصفر، وأخبرني بعض أهل مكة ممن حوله أنه هولندي يقيم بجاوة، وأنه جاء يؤدي فريضته، ودلفت أيه، وألقيت عليه التحية بالفرنسية، وتحدثت إليه بها، فدلتني لهجته على أنه ليس من أهل هذه اللغة، وأن أغلب أمره أن يكون إنجليزيًا، وسألته عن جنسيته، فعلمت أنه إيرلندي، وأنه أسلم من سنوات خمس، وأنه جاء ليؤدي الفريضة، فأقام بجدة سبعة أسابيع حتى أيقن رجال الحكومة العربية من حسن إسلامه، وسمحوا له بما يسمح للمسلمين، دون غيرهم من دخول مكة، ومن أداء فروض الحج، ومناسكه.

واتصل بيني وبينه بالإنجليزية حديث طويل، ومع ذلك لم تطاوعني نفسي عن سؤاله عن سبب إسلامه، وعلى رغم ذلك أخبرني أنه في إقامته بسرواك (۷) بين المسلمين منذ أكثر من خمس عشرة سنة لم تطب نفسه بما دون التعمق في درس حالهم الاجتماعية والأخلاقية، والبحث -بوصف كونه أيرلنديًا- عن الأسباب التي أدت بهم إلى الخضوع لغيرهم، وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما عني بدراسته.

ولم يلبث حين بدأ هذه الدراسة أن شعر بحافز قوي يحفزه للإمعان فيها، ولقراءة ما كتب في اللغات المختلفة عنها، وللتزيد من ذلك، ولطول التفكير فيه، ولقد أخذت بساطة العقيدة الإسلامية بمجامع قلبه، ووصلت من تفكيره إلى أعماقه، وجعلته يؤمن بحقيقة هذا الدين الذي نزل على النبي العربي، وبحضارة الأخوة والإباء التي يدعو إليها، ويؤمن بأن الحضارة التي تنشر أوروبا اليوم لواءها في العالم باسم العلم ليست من العلم في شيء، وإنما هي اللعنة التي صبها الله على العالم، فهذه الحضارة تتلخص عنده في إخراج الناس من بساطتهم الفطرية التي تكفل لهم سلامة التفكير، وسمو الغاية، ليخضعوا لأهوائهم وشهواتهم المادية، فتضعف نفوسهم، ويذلوا، وأي صلة بين سعادة الرجل أو المرأة وبين منسوجات «لأنكشير»، أو حرائر «ليون»، أو عطور «باريس»، أو ما إلى ذلك من مواد الزينة والترف، وهذه مع ذلك هي مظاهر الحضارة الأوروبية وهي السبب الحقيقي الذي تغزو أوروبا العالم من أجله، إنما الصلة الحقيقية بين هذه المنسوجات والحرائر والعطور، وبين الأموال التي تريد أوروبا استنزافها من الشعوب- هي إقناعها كذبًا بأن الحضارة في الرداء، والترف والزينة.

أما الإسلام فيدعو إلى معنى هو أسمى المعاني، إلى نبذ كل عبودية لغير الله، وإلى الاستهانة بالموت في سبيل الله، وإلى البر والتقوى، وإلى الرحمة والمغفرة، وهو يدعو إلى ذلك كله في بساطة وقوة، لا حاجة بهما إلى منسوجات أو حرائر أو عطور، ولو أن المسلمين أدركوا سر الإسلام إدراكًا عميقًا لهان عندهم ما يعرضه الغرب عليهم، ولما خضعوا لحكم الغرب، ولا ذلوا لسلطانه فدينهم يربأ بمن يؤمن به عن الخضوع لغير الله، ويجعل الموت في سبيل التخلص من هذا الخضوع موتًا في سبيل الله يجزى صاحبه الجزاء الأوفى.

وأعجبت بحديث صاحبي أيما إعجاب؛ لأنه صادف موضع العقيدة مني، فسألته عما جاء به إلى الحجاز، وعن رأيه في حكمة الحج، وكان جوابه عن سؤالي كحديثه الأول حصافة ودقة، قال: إنما فرض الإسلام الحج ليشهد المسلم الله على نفسه أمام ملأ إخوانه المؤمنين جميعًا أنه نبذ ما اختلط بحياته قبل الحج من ذنوب وأوزار، والله يغفر له ما صدق التوبة، ليولد ميلادًا روحيًا جديدًا يكون بعده خيرًا مما كان قبله من علم وبصيرة.

وخشينا أثر الشمس فصرنا نقصد مضاربنا، ولم نبتعد إلا خطوات وإذا صاحبي يدعوني أن أدخل معه إلى خيمته لنشرب فنجانًا من الشاي معًا، فدخلت الخيمة معه، فألفيت بها سريرين جعلهما مضجع الليل، ومتكأ النهار له ولزوجه، وزوجه امرأة مسلمة من أهل سرواك، عرفها وأحبها، فلما أسلم تزوجها، وجاء بها تؤدي فريضة الحج معه.

وعدنا إلى حديث طويل تكلم أثناءه صاحبي عن المسلمين، وعدم إدراكهم قوتهم العظيمة بسبب ما تخدعهم به مزاعم الغرب، فهؤلاء المسلمون يزيدون في آسيا وحدها على مائتي مليون، ولو أنهم أدركوا مبلغ قوتهم، وأدركوا قيمة حياتهم الروحية، وعظمتها لاستطاعوا تجديد نشاط الإنسانية، لكنهم متروكون إلى جهالتهم ليسهل خداعهم، واستغلالهم، قانعين لذلك بضعفهم، وراضين عن هوانهم».

وقال الشيخ علي الطنطاوي مبينًا أهمية الأخوة الإيمانية، وأثر الحج في تعميقها، وذلك في مقالته «من ذكريات الحج» وذلك بعد حجته الأولى بسنوات طويلة، فقال -رحمه الله تعالى-: «ولقد كان في الفندق طائفة من صفوة الحجاج، أذكر منهم الأستاذ الشيخ مخلوف مفتي مصر الأسبق، والشيخ التبسي نائب رئيس جمعية العلماء في الجزائر، وشيخ الإسلام في تونس، والدكتور ظفر أنصاري من كبار القائمين بالعمل الإسلامي في باكستان، والسيد عبد الرشيد من رجال التبليغ في الهند، وممثل سيلان السياسي في باكستان، وعم ملك الأفغان، والقائد العام فيها، وحجاج من جنوب إفريقيا، وكان فيه البعثة العسكرية المصرية،

وكانت أيامنا في الفندق مجالس بحث ونظر في مسائل العلم وفي أوضاع المسلمين، وفيما ينفع الناس، وطالت المناظرات بيني وبين هؤلاء العسكريين، فكان الحق يسكتهم في كل مرة، والمناظرات مع هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد والمقدرة على الأخذ من الكتاب والسنة بلا معين، وهم لا يستطيعون أن يقرءوا ثلاثة أحاديث بلا لحن، أو يفهموا معناها بلا معجم، ولا بصر لهم بالأصول، وليس لهم ملكة الفقيه.

ولم يمر علينا يومان حتى صرنا جميعًا من جاء من الشرق ومن قدم من الغرب، والعربي، والهندي، والأفغاني، صرنا إخوانًا في أسرة واحدة، كأننا ما افترقنا من قبل أبدًا، وهذا أثر الرابطة الإسلامية، وهي رابطة عجيبة، وهي أقوى من وشائج الدم واللغة والوطن، والمرء قد يخاصم أخاه ابن أمه وأبيه، هل في روابط الدم واللغة والوطن أقرب مما بين الأخ وأخيه؟ إن المرء ليخاصم أخاه الشقيق، إن لم يكن دينه من دينه، ومذهبه من مذهبه، فكيف بغيره؟

فقولوا هذا لهؤلاء الببغاوات الذين لا يفتئون يرددون مقالة الأحمق الأول «الدين لله والوطن للجميع» والذين يفضلون رابطة القومية واللسان على رابطة الإسلام» أ.هـ.

هذه التي سقتها كانت مشاهد وعبرًا وعظات منتقاة، وهي كثيرة جدًا، وأختم بذكر بعض الجوانب المهمة التي تحويها هذه الكتب، إضافة إلى ما سبق:

أولًا- وصف كثير من هذه الكتب الحالة الدينية لأهل الحجاز، وما هم عليه من قرب أو بعد عن الله تعالى، وما يسود عباداتهم من الصفاء أو البدع، وما هم عليه من حرص على أداء التكاليف الشرعية أو تفريط فيها، وفي هذه فائدة كبيرة في معرفة أثر الدين في النفوس ومدى رسوخه فيها، وفيه فائدة أخرى تتمثل في التتبع لما أصاب العالم الإسلامي -ممثلًا في قلبه الحجاز- من الوهن والضعف الديني الذي أثر على مسيرته بالكامل، وسمح للاستخراب -الاستعمار- العالمي أن يلج دياره، ويعمل معاوله فيها هدمًا، وتخريبًا.

ثانيًا- في بعض الكتب وصف دقيق كامل للهيئة الاجتماعية فعادات السكان وطبيعتهم من حاضرة وبادية مسطرة، وكذلك هيأتهم ولباسهم وسلوكهم وطعامهم وشرابهم، وحفلاتهم ونزههم، وحزنهم وفرحهم، ورغبتهم ورهبتهم، وحال نسائهم وأطفالهم- كل ذلك مسطور على ما يحب ويشتهي الباحث الاجتماعي والمصلح الداعي.

ثالثًا- جاءت هذه الرحلات سجلًا كاملًا لما عليه كثير من ساسة الحجاز آنذاك من ظلم للحجاج، وأخذهم بفادح الضرائب، وكيف كان الحكام يسوسون العامة إلى آخر الشؤون السياسية المعروفة؟ وقد تعرضت -أيضًا- إلى حال الدول المسيطرة على الحجاز من أيوبيين، ومماليك، وعثمانيين، ومن ثم صورت حالة العثمانيين وتدهورهم إلى ضعف، ثم انهيار تصويرًا موجزًا مقتضبًا، لكنه معبر كاف.

رابعًا- تعرض كثير من تلك الكتب إلى الحالة الاقتصادية عند الحجازيين غناهم أو فقرهم، رفاهيتهم أو الشدة التي كانوا يعالجونها، استقلالهم عن الحجاج أو اعتمادهم عليهم...إلخ.

خامسًا- في كثير من تلك الكتب مسائل متنوعة شرعية ولطائف أدبية، وحكايات متنوعة تستحق بها أن تستحوذ على اهتمام القارئ، وتكون من المرصدات التي يعدها لفراغه، ويتسلى بالاطلاع عليها، وتبتهج روحه بالنظر فيها، ويمكن أن تعد قصصًا للناشئة والكبار يطلعون عليها، ويعتبرون ويتفكهون.

سادسًا- تمثل تلك الكتب أهمية عامة للمسلمين وأخرى خاصة بالحجازيين، فهي تحكي لهم كيف كانت ربوعهم وديارهم، وكيف عاش آباؤهم وأجدادهم، وتصل حاضرهم بماضيهم، وتشبع فيهم الرغبة إلى معرفة التاريخ الحجازي وأصالته، وعراقته، فلله كم ذكرت من الربوع والمغاني والحواضر والبوادي، وكم أطنبت في وصف معاهد القدس وأماكن الطهر، وكم أشادت بالعادات الحميدة والتقاليد الكريمة التي فرط فيها أكثر الناس اليوم وهجروها، وملتهم بعد أن ملوها.

وإني لأرجو بعد هذا المختصر الذي سقته أن يعرف الناس فضل هذه الكتب، فيقبلوا عليها، وينهلوا من معينها، ويغترفوا من قصصها، وذكرياتها.

--------------------------------------

الهوامش:

(1) ميناء على البحر الأحمر جنوب مصر.

(۲) أي ترك.

(۳) أي مساميره.

(٤) أي صحراء.

(٦) أي فتنهمر.

(٥) السراة: جبال السروات قرب المملكة العربية السعودية.

(۷) سرواك في ماليزيا اليوم.

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل