النسيج الاجتماعي في غزة.. هل يتعافى المجتمع الفلسطيني؟

يُطلق مفهوم

«النسيج الاجتماعي» على مجموعة العلاقات التي تربط بين الأفراد والمجتمعات، ويعبّر

أيضًا عن مدى تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض، ضمن مكوّنات: اللغة والدين والثقافة

والعُرف المجتمعي. ويسهم في تقويته وتعزيزه: الأسرة والمدرسة والقبيلة والمؤسسات

الدينية ووسائل الإعلام المختلفة. وتبرز أهميته في دعم التماسك والاستقرار، وتعزيز

الشعور بالأمان والانتماء، وحماية الهُوية من التآكل أو الضياع، ودعم القدرة على

التعافي وتجاوز الصدمات.

وتعد الحروب أحد

مهدِّدات «النسيج الاجتماعي»؛ إذ تُحدِث هزات عميقة على بنية المجتمع؛ فتتفكك

الروابط الأسرية والمجتمعية إثر عمليات النزوح والتهجير وفقدان الأسر، وتتراجع قيم

التضامن والتكافل نتيجة الانشغال بموارد العيش أو محاولات النجاة. كما تؤدي

الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب إلى تراجع قدرة الأفراد على التواصل الإيجابي

والمشاركة في الأنشطة المجتمعية. فضلًا عما ينشأ من انقسامات على أسس سياسية أو

مناطقية أو عشائرية تزيد من هشاشة الترابط المجتمعي.

الحرب

الأبشع

سُجلت الحربُ

على «غزة»، التي اندلعت في أكتوبر 2023 ولم تنته بعدُ، واحدةً من أكثر الحروب

دموية في القرن الحادي والعشرين، تسببت في خسارة بشرية كبيرة (ما يناهز 62 ألف

شهيد، ونحو 150 ألف جريح، من المدنيين، ثلثاهم من النساء والأطفال)، ودمار واسع في

البنية التحتية، استهدف المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والمصانع

والشركات وشبكات المياه والكهرباء وجرف الأراضي الزراعية (تم تدمير أو تضرر نحو

92% من المنازل في غزة، أي نحو نصف مليون منزل؛ و94% من المستشفيات، 34 من بين 36؛

و90% من المدارس، ما يزيد على 500 مدرسة؛ و1109 مساجد من أصل 1244 مسجدًا).

وخلّفت هذه الحرب المجنونة آثارًا كارثية، اجتماعية واقتصادية، على القطاع، وتسببت في أزمةٍ إنسانية خانقة، وتوقُّفٍ شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، غير الانعكاسات السياسية والأمنية، وقد تكدّس مئات الآلاف في ملاجئ مكتظة باتوا عُرضة للقصف والإبادة. وعكست عمليات النزوح المتكرر تغيرات في الهُوية والذاكرة المرتبطة بالأحياء الأصلية للمشرّدين، وتحولًا في البنية الاجتماعية، وفي طرق التفاعل والعيش، ومن ثم تعطيل التعاطي مع القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية الموروثة.

تفكك

الروابط الإنسانية

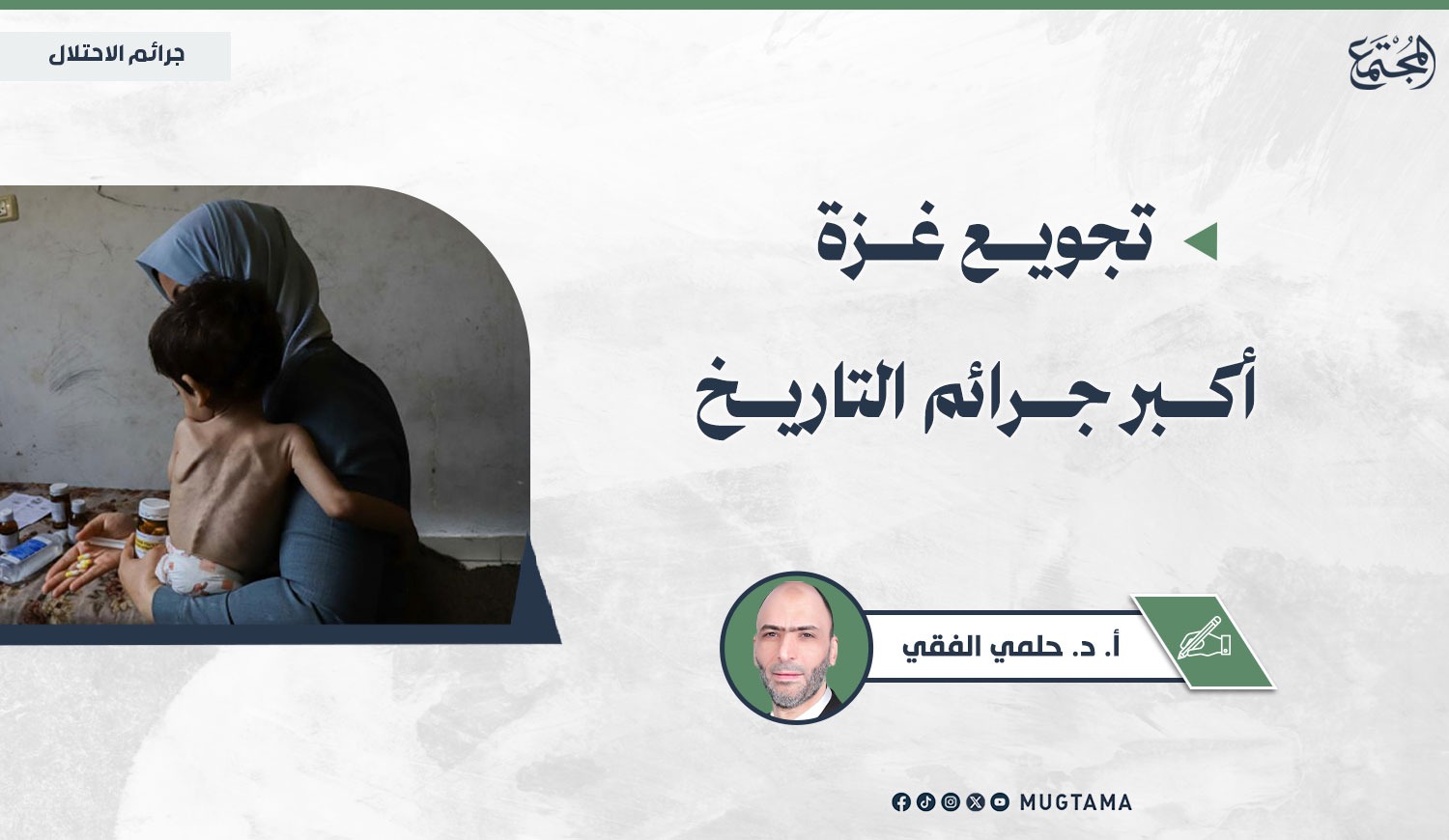

فرضت الحرب

واقعًا معقدًا على المجتمع الغزِّي؛ إذ أدت عمليات النزوح التي طالت 1.7 مليون

مواطن، واستشهاد واعتقال الآلاف من معيلي الأسر، والتدمير الشامل للاقتصاد وما

تبعه من انهيار سوق العمل وفقدان الناتج المحلي، وأخيرًا عملية التجويع الممنهج من

قبل اليهود –أدت إلى تفكيك الشبكات المجتمعية، التي كانت توفر سابقًا الدعم

والرعاية، وهو ما أضعف الروابط الإنسانية، وبالتالي صعوبة فرض القيم أو الحفاظ

عليها، وتزايد حالات الخروج على القانون، مثل أعمال سرقة ونهب المساعدات، وما

يصاحبها من مهاجمة العناصر الشُرطية أو العاملين في المجال الإنساني.

لقد عكست طبيعة

مجازر الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في «غزة» إستراتيجية صهيونية تستهدف ترسيخ

حالة من الفوضى الحادة في القطاع، وزعزعة المجتمع المحلي، وضرب الحاضنة الشعبية،

وتفكيك المساحات المجتمعية التي تحافظ على الصمود الذاتي والروابط الإنسانية بين

المدنيين؛ ما يضعف قدرة المجتمع الفلسطيني على استعادة الاستقرار حتى بعد توقف

الحرب، وفشله أيضًا في تنظيم نفسه أو بناء أي نوع من الإدارة المحلية.

أثر

الصدمات النفسية على التماسك المجتمعي

لا يمثل فقدان

المساكن والممتلكات في «غزة»، خسارة مادية فقط، بل استهداف للشعور بالانتماء

القَبَلِي والمكاني، ومن ثم فقدان الإحساس بالأمان، واللجوء إلى الانطواء والعزلة،

وافتقاد القدرة على التواصل مع الآخرين أو المشاركة في الفعاليات الاجتماعية.. لقد

برزت علاقات قائمة على الحاجة والنجاة، والاعتماد على المساعدات الإنسانية بدلًا

من التبادل التقليدي المعتاد، وفي ظل هذا الدمار والفقدان والإبادة وتوقع القصف في

أية لحظة، يتعاظم الشعور بخيبة الأمل، وتآكل الثقة في المؤسسات والأفراد والمجتمع

المحيط.

يشيع بين

الغزيين -كأثر للحرب-، خصوصًا النساء والأطفال، أشكال مختلفة من الأمراض النفسية،

كاضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب والقلق، والشعور بالعجز واليأس، واضطراب النوم

إلخ، وهي كفيلة برفع معدلات العنف المجتمعي، وزيادة المشاحنات داخل الأسرة

الواحدة، كنتيجة للإحساس بالخذلان. كما يزيد التعرض لوحشية الاحتلال من السلوك

العدواني للأفراد، وما يجرّه ذلك من ارتكاب أنماط من العنف لم تكن مقبولة من قبل.

وقد لخصت امرأة غزِّية المعضلة بقولها: (أفقدت الحربُ الناسَ إنسانيتَهم، فأصبحت

كل أسرة تسعى إلى تدبير أمورها بنفسها، وسط القصف المستمر والخوف والنزوح؛ ما خلق

حالة من الضغط النفسي المستمر طالت الجميع).

هل

يتعافى المجتمع الغزِّي؟

على الرغم من

الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تعرضت له «غزة»، فإنه يمكن إعادة ترميم النسيج

الاجتماعي بعد الحرب، وكلمة السر هنا هي التماسك الذي أظهره الغزِّيون، بما يتجاوز

هذه الحرب، فعلى سبيل المثال؛ رغم تكرار القصف والتدمير لم يتمكن جيش الصهاينة من

إخلاء شمال «غزة» بالكامل، وقد استحضر سكانُها تجربة التهجير عام ثمانية وأربعين

ومآسيها، فهذا التشبث بالأرض وإدراك معنى الحاضنة الشعبية كردء للمقاومة هو ما

أربك العدو، وهو ما سيسرِّع بلمِّ الشمل والخروج من المحنة. وقد بُذلت جهود كثيرة

بالفعل، شعبية ورسمية، أثناء الحرب، لاستعادة مقومات الحياة المدنية، أظهرت عزيمة

المجتمع الغزِّي وقدرته على تعزيز روابطه الاجتماعية من جديد.

وإذا كانت جملة

«إعادة الإعمار» تعني إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، فإنها تعني أيضًا إعادة

ترميم النسيج الاجتماعي بكافة جوانبه، وربما كانت «غزة» الأفضل حالًا من غيرها

-وإن كانت بحاجة إلى مقاربات مبتكرة للتغيرات الديموجرافية والاجتماعية التي وقعت-

كونها تحتفظ بقيم وعادات تشكِّل الإطار الثقافي والأخلاقي الذي يعزز التضامن

والتكافل الاجتماعي، وتساعد على تجاوز الصدمة بموروث الثبات على الحق والصبر على

البلاء، والإصرار على النهوض من جديد. ولا تزال الروابط القرابية في القطاع عامل

تماسك وأمان، فضلًا عن قدرتها على حفظ الهوية والانتماء.

تحديات

يشكِّل استمرار

الحرب والحصار عقبة كئودًا أمام جهود إعادة ترميم النسيج المجتمعي في «غزة»؛ فعدم

توقف الحرب يبقي السكان في حالة قلق دائم تغذي مشاعر الخوف وانعدام الأمان؛ ما

يضعف الثقة المتبادلة، ويؤثر على قدرة المجتمع على التعافي والنهوض؛ إذ البيئة غير

المستقرة تجعل من الصعب تنفيذ مشاريع تنموية أو مبادرات شعبية تهدف إلى تعزيز

التضامن والصمود.

ويعد انهيار

الاقتصاد في «غزة» من أبرز تحديات استعادة ترميم النسيج المجتمعي؛ إذ ينعكس ذلك

على البنية الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، ويبدو أثره في ارتفاع معدلات الفقر

والبطالة، ومن ثم عجز الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية؛ ما يضعف الروابط بين

الأفراد، ويزيد من التوترات والنزاعات المجتمعية.