العنوان المجتمع الثقافي (العدد 1147)

الكاتب : مبارك عبدالله

تاريخ النشر الثلاثاء 25-أبريل-1995

مشاهدات 20

نشر في العدد 1147

نشر في الصفحة 56

الثلاثاء 25-أبريل-1995

ومضة

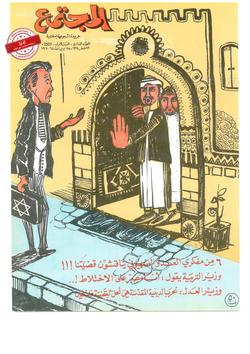

شهد النصف الأول من هذا القرن خضوع كثير من بلاد العرب والمسلمين لسيطرة الاستعمار الغربي متمثلًا في دول مثل: فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا.. إلخ، وحشدت قواتها، واستغلت ضعفنا، ودخلت بلادنا تستلب الحرية، وتستثمر الموارد الطبيعية، والمواد الخام، ولإخفاء الصورة البشعة لهذه الهجمة المتوحشة، أطلقت العديد من الشعارات والصيحات الفكرية، من أبرزها الحديث عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتسامح الديني.

وقد خدع بهذه العناوين بعض البسطاء، وتكرست الخديعة عندما نادى بها المسحورون بالغرب ممن تربوا على موائده وثقافته سواء في المدارس الأجنبية داخل البلاد، أو ممن ابتعثوا لاستكمال تعليمهم في دياره، وظلت هذه الفرية الخادعة ردحًا من الزمن تعمل عملها في عقول كثير من مثقفينا، الذين لم ينالوا حظًّا وافرًا من تعاليم الإسلام وثقافته، ولم يطّلعوا على تاريخه وحضارته.

وقبل أن تغرب شمس هذا القرن، فوجئ العالم بمظاهر العنصرية والعداء والمضايقة لرأي وحقوق وثقافة الإنسان الآخر، الذي لا يدين بدينهم، ولم يذب في بوتقتهم، تمثل ذلك بقضية الحجاب في فرنسا، والاعتداء على الأجانب في ألمانيا، والمواقف اللاإنسانية من قضايا المسلمين في البوسنة والشيشان وفلسطين.. وغيرها، ومحاولة إجهاض المد الإسلامي المتنامي بحجة مكافحة الأصولية والتطرف، التي تقودها الولايات المتحدة ومعها كل دول الغرب.

مما يجعلنا نأخذ بعين الاعتبار ما ذكره الباحث الفرنسي «فرانسوا بورجا» عندما قال: «إن الفرنسيين يعترفون بالآخر عندما يكون الأمر متعلقًا بالملبس والمأكل، أما إذا تعدى ذلك وأظهر الآخر رغبته في أداء رسالته الحضارية فإن رفضه سيكون حتمًا، وهذا يفسر مشاعر الرفض التي يقابل بها المسلمون في فرنسا، الذين عبروا خلال السنوات الأخيرة عن رغبتهم في التمسك بهويتهم الحضارية».

هل لنا بعد ذلك أن نتشكك في كل الكلام المعسول والشعارات البراقة والإدعاءات الكاذبة، التي يرفعونها، وهم يتسللون إلى مناطق ثرواتنا، وزوايا عقولنا في سعي جديد لإعادة الحياة للاستعمار القديم؟.

اللسان العربي

الإلحاق اللغوي

بقلم: عبد الوارث سعيد (●)

في الحلقة السابقة كنا مع «القلب المكاني» الذي ينشأ عن خطأ أو فلتة لسان، فينشئ كلمة جديدة تشيع في اللغة، واليوم نعيش مع ظاهرة لغوية أخرى لا تقل عن سابقتها طرافة، وإن زادت عنها غنى وخصبًا، تلك هي ظاهرة «الإلحاق».

قبل أسابيع أقام قسم «الرياضيات والحاسوب» كلية العلوم - جامعة الكويت - مؤتمرًا متخصصًا كان عنوانه «الحوسبة المتوازية والموزعة» «tributed Computation Paralell and Dis» ، واستغرب الكثيرون وتساءلوا عن «الحوسبة» وعن معناها، البداهة اللغوية تقول: إن «الحوسبة» من الفعل «حوسب» المأخوذ من الأصل «الجذر» «ح س ب»، من هذا الأصل عندنا:

1- حسب / يحسب «على وزن: كتب»، ومصدره حسب، حساب، حسبان، أي: العد والإحصاء.

2- حاسب: حسابًا ومحاسبة: حسب لغيره أو معه، أو ناقشه في الحساب أو جازاه

على أساسه.

نظر أهل الحاسوب «الكمبيوتر» فوجدوا أن هذا الجهاز يجري عمليات حسابية تفوق الخيال سرعة ومقدارًا، لهذا لم يروا في الكلمات المتداولة «حسب، حساب، حسبان...» ما يعبر عن وظيفة ذلك الجهاز، خاصة في أحدث تطوراته، فبحثوا عن مصطلح جديد؛ ليحملوه الدلالة المقصودة عندهم من المصطلح الأجنبي (Computation) فهدوا إلى «الحوسبة».

الفعل «حوسب»- على وزن: فوعل - صيغة من الثلاثي «حسب» بإضافة (و) بعد

الحاء وصبها في قالب يشبه الفعل الرباعي، الذي يأتي على وزن «فعلل» مثل: بعثر، دحرج، فــ «حوسب» -إذًا- ملحقة بـ «فعلل».

كما يمكن وضع الواو في مكان آخر من الكلمة، أو وضع حرف آخر غير الواو، فنصل إلى صيغة أخرى من الأصل نفسه لنحملها المعنى الذي نريد دون أية غضاضة، اللهم إلا استعذاب الأذن أو استثقالها لجرس الصيغة، كان يمكن أن نقول: حَسْوب «بوزن: فعول بفتح الحرف الأول وسكون الثاني»، أو نقول: حسبن، مثلًا «بوز:ن فعلن»، وهكذا..

أما غرابة الصيغة فتأتي من جدتها وعدم أُلفتها في الاستعمال، ولكنها لا تلبث أن كتب لها التداول على الألسنة والأقلام، أن تصبح مألوفة مقبولة واضحة المعنى، بل أوضح كثيرًا من أي مصطلح أجنبي نستورده مع الفكرة أو مع الآلة، تمامًا كما شاع الهاتف والحاسوب والصاروخ والمجهر.... إلخ.

«الإلحاق» -على هذا- هو: «إضافة حرف إلى أصل ثلاثي في أي موقع منه لإلحاقه بأصل رباعي «أو كما قال علماء الصرف: أن تزيد في البناء زيادة، لتلحقه بآخر أكثر منه، فيتصرف تصرفه» «شذا العرف في فن الصرف: الشيخ أحمد الحملاوي، ص: ۳۷».

على ضوء التعريف السابق، والحاجة الماسة إلى ممارسة الإلحاق - وهي مُلحة في

العصر الحاضر-.

• ادرس الأوزان التالية وأمثلتها من الأفعال الماضية المصاغة بآلية الإلحاق:

1- مَفَعْل «بفتح الميم والعين مع سكون العين»: مسمر الخشب، ثم معجنه، مسرح، مذهب، منطق.

2- فَعلَن «بفتح الفاء واللام» علمن التعليم وغربنه «صبغه بصبغة علمانية غربية»، عقلن، شرعن، وقعن، «وضع الأمور في إطار الواقع، سلعن القيم، جعلها ذات قيمة مادية كالسلع... إلخ».

3- فيعل: بيطر، سيطر، فيصل.

4-فوعل: قولب، جورب، حوسب.

5- فعول جدول.

• وهناك صيغ من الإلحاق مبنية من أصول غير عربية، من ذلك:

بستر الحليب، ميكن، أتمت «حول إلى نظام تشغيل أتوماتيكي»، تلفز، منتج، صهين، «حوله إلى صهيوني النزعة»، وموسن -أو مسون- «جعله ماسونيًّا».. إلخ.

(●) مدرس بجامعة الكويت.

واحة الشعر

بل في موكب الشهداء

إجابة لقصيدة أمينة قطب - في الساحة الدامية

شِعر: نسمة كامل

الدمام – السعودية

لو أنَّ الدموعَ تعيدُ البعيد لسالت دموٌع تَخُد الخدودْ

حَنَانَيْك يا أخت لا تحزني حَنَانَيْك ماذا البكاء يفـــــــيــــــد

ولكن مولاك ها قد قضي فمنهم شَقيٌّ ومنهم سعيد

ومنهم إلى المرتَقَى سابٌق ومنهم بئيس ومنهم كَنُود

ومنهم كَسُول يروم الكَرَى ومنهم غَبيٌّ عَيِي قَعيد

ومنهم جبان لئيم قذر ومنهم بَليد ومنهم حسود

ومنهم شَمُوخ أشْمٌّ جَلَدْ على فِطرة لا تُطيق القعود

يقودُ الصناديدَ نحو العُلَا بعزمٍ عنيد يَفُل الحديد

وكلٌ قَمين بما قَدْ جَنَى على كاهليه رقيب عتيد

فجناتُ خُلْد، ونارُ اللظى تقول: أياربُّ هل من مزيد

فقومٌ يذوقون أفراحهم وقوم يذوقون شر الوعيد

حَنَانَيْك «خنساء» أيامنا شَرُفْتِ، وفاز «الشهيدُ» الرشيد

لئن كان هَمِّي رضاءُ الَإله فهذا -وربي- لَسِعْرٌ زهيد

فقَدْ فازَ من قَدّ وَفَى عهدَه لربٍّ كريم وفيّ العهود

دمَاهُ سقاها لأفكارِه فصارت عروسًا تَرُوم الوليد

فكانت وَدودًا ولودًا لها ألوفُ الألوف، وهل من مزيد

سَلِي الأفْق عن نسلِها واسمعي

خُطَاهم عَلَى كل طودٍ قصيد

وتسَبيحَهم في الدُجي سَابِح

وتَرْتيلَهم للكِتَاب المجيد

سَلِي الروسَ عنهم وأفعالهم

وكشمير والقدسَ أرض الجُدود

سَلِي «الصربَ» قد أدركوا أنهم

كماةُ، حماةُ، بزاةُ، فهودُ

سَلِي كلَّ أرض حَيَتْ بالجهادِ

كَمْ مِنْ دم قد جَرَى مِنْ شهيد

فَكَم من «كمال» نَمَا بيننا

وكَم «سَيِّد» سادَ بين الأُسُود

وأمٍّ تضحِّي بأفلاذها

لَهَا «فيك» أمثولةٌ تستزيد

وأما «أخوكم» فقدْ خَاضَها

جهادًا بقولٍ رشیدٍ سدید

يَهْزّ البَرَايَا ليَسْتَيقِظُوا

لِيَوْم جَديِد وفَجْر وليد

فتمشي السّرايا على «نهجكم»

ويمضى المُريد يَشُدُّ المُريد

ليَهْوي الطغاةُ، وكُهّانُهم

وَيخْسَى الخسيسُ اللعينُ المَرِيد

وتعلو إلى الله تكبيرةٌ

فتجتاحُ بنيانَهم كالرعود

وما النصرُ تهواه أرواحُنا

ولكن خُلود بدارِ الخلود

هناك مع الحُور - تُزْجِينَهن

تسامينَهُنْ عند بَعْل سعيد

هناك الرسولُ وأصحابُه

وأزواجُه، و «الإمامُ الشهيد»

سلامٌ لكم «أهْلَ بيتِ» عتيدْ

سلامٌ لكم من حَمِيدٍ مَجِيد

الأديب والبحاثة اليمني عبد الرحمن بعكر لــ «المجتمع»:

الأدب ضحية الاستبداد السياسي والهياج الاجتماعي والشتات الفكري

الأدب الإسلامي ينطلق من إشعاع العقيدة ورهافة الضمير

حاوره في صنعاء: ناصر يحيى

من مظاهر الصحوة الإسلامية العالمية هذا الاهتمام الواضح بدور الأدب في رفد مسيرة الدعوة إلى الله والمشاركة في الصراع الفكري بين الفكرة الإسلامية والمعتقدات المضادة، التي سبق لها استخدام الأدب؛ لترويج أفكارها الضالة وأخلاقياتها المنحرفة بين أبناء المسلمين.

والأستاذ الأديب عبد الرحمن بعكر من رجال الفكر والأدب، الذين يسهمون في اليمن في توضيح الموقف الإسلامي من قضايا الفكر والأدب.

وهو رغم فقدانه لبصره إلا أن الله – تعالى - جعل له من الإيمان نورًا يكتشف به زيف المدعين وأباطيلهم التي يقصدون بها تشويه نقاء فكرة الحق، والنَيِل من رجالات الإسلام، وله في الصحافة اليمنية جولات في كشف كثير من صور الكيد الذي تزخر به بعض الكتب.

وأبرز اهتمامات الأستاذ بعكر: التاريخ العام، والتراجم، والدراسات الأدبية؛ حيث طبع منها ستة أعمال مثل: دراساته عن «الزبيري» و«النعمان» و «ابن الأمير الصنعاني»، وكتابه الفريد «كواكب إيمانية في سماء الإسلام»، الذي استقصى فيه كل رجالات اليمن، الذين خدموا الإسلام في جميع مجالات الحياة، أما أعماله التي تنتظر الصدور فكثيرة، منها: دراسة بعنوان «الفنان» عن المفكر الإسلامي مالك بن نبي، ودراسته الضخمة الموسوعية «سياحة» في خمسة مجلدات تابع فيها ما أمكن المسيرة البشرية في القارات الخمس.

وفي عام ١٩٩٢م، فاز عبد الرحمن بعكر بالجائزة الأولى في المسابقة، التي نظمتها رابطة الأدب الإسلامي.

«المجتمع» التقت بالأستاذ بعكر، وأجرت معه هذا الحوار حول هموم الأدب الإسلامي:

● يعاني الأدب العربي بصفة عامة من مرحلة ذبول في الفترة الراهنة، ما هي في نظركم أهم ملامح هذه الأزمة وأسبابها؟

• للأدب من حيث هو أدب في كل اللغات، ومنذ بواكيره الأولى ثلاثة منابع

تتآزر في دفعه وإشراقه:

1- الموهبة والثقافة: وهذه هي النبع الأول، والعمود الفقري في العمل.

2- الموضوع صعودًا أو هبوطًا، وضوحًا أو غموضًا، يفيض على العملية الأدبية انعكساته ورشحات معدنه.

3- الجمهور: ومع أنه ليس له في العملية غير التلقي، إلا أن انسجامه الفكري والتقاءه الروحي مع توجهات الذات المبدعة، وعطائها، يضفي على العملية بحسن تلقيه الكثير من الذيوع والتأثير.

ذلك كله كان يوم كانت مفاهيم الناس ومنابعهم الثقافية بحدودهم، وقد استجد بعد ذلك، ومنذ أوائل هذا القرن العشرين وبفاعلية التواصل القاريّ، والتماس الحضاري ما عكر الصفو، وآثار الشتات، وتتمثل عوامل ذلك في اهتزاز:

1- القناعات العقيدية.

2- اضطراب العملية التربوية.

النظام التعليمي - النظام الأدبي - النظام الإعلامي إلى جانب ضغوطات الواقع الحياتي.

وأنت تدري ما بحياتنا من سعير: أبرز شواظاته الاستبداد السياسي، والهياج الاجتماعي والشتات الفكري، كل هذا أفقد العملية الأدبية مسكونيتها فكريًّا، وإبداعيتها فنيًّا، وأحال الساحة الأدبية إلى مضطرب فقد انسجامه بعد حين.

وحين يتكلم العربي عن الأدب، يأتي الشعر في المقدمة، وهو اليوم تعميمًا وبشيء من التجوز ينقسم إلى خطين.

أولًا: خط محافظ وميزته ما بالنفسية العربية من تعلق موسيقي، وتعشق نغمي، وما في مقرراتنا التراثية من ثبات ورسوخ في الأغوار رغم كل ما يثار من غبار.

وإذا كان هذا الخط شهد مرحلته الإحيائية ومرحلته المذهبية من عهد «البارودي» وحتى «أبي ريشة»، فإنه يعاني اليوم، وأكبر معاناته تأتي من العوامل الخمسة التي أسلفناها.

الخط الآخر: ما يتمتع به من قدرات على الإبداع حين يتزن في مثل بعض شعر «الفيتوري» و «درويش»، و «نزار»، خاصة في فلسطينياته إلا أن الغالب الأعم فيه هو الصبيانية المنحرفة فكريًّا، وسيستمر الخطان حتى يستقر الطوفان الذي نعيشه ونمر به نتيجة الانعطاف الحيوي رغم المواجهة، ويقال: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة هود: 44)، هناك وعندما أسميه بجمهور المرفأ الحافل بالأمان والاطمئنان وبعد استقرار السفينة حتمًا وبإذن الله تطمئن النفسية المسلمة.

هذا هو الأدب

● ما يزال مفهوم الأدب الإسلامي غير واضح عند كثيرين.. هل يمكن أن تعطونا تعريفًا محددًا لماهية الأدب الإسلامي؟

• أما الأدب الإسلامي فتعريفه تحديدًا جامعًا هو ما ينطلق من إشعاع العقيدة المستقرة في الكينونة، من رهافة في الضمير، ورنو إلى المولى سبحانه، وتعشق لكل قيم الحياة الخيرة من عدل وجمال، وحرية، وله بعد ذلك أجنحته الحياتية التي تطير بصاحبه في أصعدة هذه الحياة نصرًا للحق، ودفعًا عن العدل، وتطلعًا إلى الخير، وحثًّا على الإحسان.

ومن وراء ذلك فله أجنحته الوجدانية العُليا، وهذه درجة لا تتأتى إلا لأفراد أفذاذ، لا في الجيل الواحد، ولكن في أجيال متتابعة من عطاء الأمة، وأبرز هؤلاء فيما عرفت شخصان:

أحدهما: عرفه الناس، وطارت اللغات بتراثه: ترجمة ونشرًا هو «جلال الدين الرومي» صاحب المثنوي، وقد أطال وأطاب أستاذنا «أبو الحسن الندوي»

تعريفًا به وثناء عليه.

وثانيهما: عظيم جد عظيم، ولكن حظ تراثه من الشهرة والانتشار قليل

جد قليل هو العارف بالله «أحمد بن علوان» اليمني صاحب «يفرس» (۱)، وقد أفردت دراسة لإنتاجه الشعري والنثري، وهو يقدم نفسه إلى القارئ مبرزًا ميزاته التي لم توجد لأحد غيره، وقد بعثت إلى مجلة الرابطة كلمة متواضعة بعنوان «قراءة في إبداعات أحمد بن علوان: الموضوع وتحلياته اللفظية والأسلوبية والنغمية».

الحائط الأسود

● المجتمع: ما تزال كثير من نماذج الأدب الإسلامي أسيرة نوع من الخطابية والوعظية -إن جاز التعبير- وتكاد تكون منحصرة في الشعر، مع ضمور في أنواع هامة كالقصة والنقد، هل هذه أمراض البدايات أم هو قصور في فهم ماهية الأدب الإسلامي؟

• ما يلحظ على القصة والمسرحية الإسلاميتين من نضوب أو ضمور فأحسبه لا يعود إلى خلو الساحة من المواهب قدر ما يعود إلى احتكار قنوات الأدب والإعلام بأيد سيئة في أكثر بلدان الإسلام، وأبشر أن الساحة تحفل بالكثير، وقد عرفت هنا

-في بلدي اليمن- مواهب قادرة على الإبداع في هذا المجال، ولكن حائط الطين الأسود لا زال يحول بينها وبين الفجر، ورحم الله «باكثير»، و«نجيب الكيلاني»، و«يحيى حقي»، و«محمود تيمور»، ومن لا أحصي من الرواد - ما قدموه في هذا المضمار.

يبقى الحديث عن النقد فإنه انعكاس طبيعي لما يجري في الحياة من نشاط إبداعي، وللأمة تراثها الخصب في هذا المجال أحسن د. محمد مندور صنعًا في إبراز بعضه بكتابه النفيس «النقد المنهجي عند العرب».

وهناك محاولات لكثيرين بعد جيل الرواد في مجال النقد التنظيري والنقد التطبيقي نتقبلها قبولًا حسنًا حتى يأذن الله بالعافية المكتملة لمثقفينا، وبالعافية المطمئنة لجمهورنا، حين تطهر الحياة من الأفاعي المستبدة والديدان المتعفنة، وأحسبه قريبًا، وقريبًا بإذن الله، وإكمالًا لما سبق أنبه إلى أن اهتمامنا بالإجابة عن سؤال «لماذا غاب جيل العمالقة؟»، وحين نوفق في الإجابة سنرى فيها ما يجيب على كل تساؤلات مجلتنا الكريمة.

إنني ألحظ بشيء من الألم الممض ما يبرز في حياتنا يومًا بعد يوم - من جهالة وضحالة - تضع الرديئين في المقدمة، وترغم المجيدين المبرزين على الانزواء والانطواء والموت قبل الموت، فمثلًا: قبل عقد كان الشام - وهو محضن العربية ومعقل حراسها ومنبع تجددها- سفراء من طراز العُمرين: أبي ريشة والأميري، ومن طراز كاتبين كبيرين في الأمة التي تخسر نبع إبداعها أمثال: د. شاكر مصطفى، والأستاذ بديع حقي، فهل لهؤلاء – مثلًا - من بديل؟.

حول رابطة الأدب الإسلامي

● من خلال ما يتاح لك من متابعة،كيف تقيِّمون دور رابطة الأدب الإسلامي؟

• لرابطة الأدب الإسلامي دور عظيم وحيوي، ولكن أيان يتأتي لها النهوض به، ومن دون ذلك أهوال يعين على تجاوزها العظيم المتعال، فإن واجباتها وأهدافها أكبر بكثير من إمكاناتها، ونرجو لها أن توفق في تنشيط قسم الترجمة؛ ليتعرف أبناء الأمة على إنتاج بعضهم، ثم الإنتاج العالمي.

وأخيرًا فإني من فوق أعمدة مجلة «المجتمع» أطلب من شعراء المبدأ والعقيدة أن يتخذوا من كلمة أبي ريشة التالية دستور إبداع:

«إنني أسعى في كل ما أنظم من شعر أن أقصر حروف كلماتي حرفًا حرفًا، كما يستصفي صانع العطر كل ما يكمن في أفواف الوردة من شذا لأريقه في رئة قصيدتي».

الهوامش

1- أحمد بن علوان.. من رجالات التاريخ اليمني المشهورين بالصلاح، له شِعر

إيماني ذو فنية عالية نادرة، وقبره مشهور في منطقة «يفرس» في محافظة «تعز» اليمنية.

إصدارات

المنهج النبوي و التغيير الحضاري

الكتاب: المنهج النبوي والتغيير الحضاري.

المؤلف: برغوث عبد العزيز بن مبارك.

الناشر: مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - قطر - هاتف ٤٤٧٣٠٠ - الدوحة - فاكس ٤٤٧٠٢٢

الصفحات: ١٥٢ صفحة.

الإنسان وهو يتفاعل مع الحياة ومشكلاتها والكون وأسراره والتاريخ وسُننه بحاجة إلى مرشد يبصره بطريق الحق؛ إذ العقل البشرى وحده لا يقوى على إدراك سُنن الخير وسُنن الشر، ولا يقدر بوعيه المحدود فهم خبايا الكون والحياة والوجود، ولهذا فقد وهبه الله خيرًا آخر، وفضلًا عظيمًا من أفضاله، ذلك هو «عِلم النبوة» الذي انبثقت عنه مناهج الهداية.

وفي النبوة الخاتمة استطاع نبيّ الإسلام أن يقدم للبشرية جمعاء نموذجًا فطريًّا لتغيير حضاري إنساني، كون به إنسانًا استخلافيًّا وثقافة إنسانية ومجتمعًا منسجمًا وتاريخًا عالميًّا وحضارة متوازنة، كل ذلك جاء منضبطًا بمنهج تغييري، يستمد وجوده ووعيه وأصوله من معيار الوحي الإلهي.

والكتاب الذي نقدمه اليوم، يطرح قضية المنهج النبوي كمصدر للمعرفة بشكل عام، ومنهج للتغيير والبناء الحضاري؛ لأن معظم دراسات السُنة النبوية تمركزت حول منهج الحفظ والنقل واستنباط الحكم التشريعي، أما دراسة الوحي كمنهج للتغيير والبناء الحضاري، فلا تزال بحاجة إلى الكثير من التأسيس والتأصيل والإيضاح.

وهذا الكتاب محاولة لطرح القضية للمناقشة، وفتح ملفها، ويبقى المطلوب: تضافر الجهود لإعادة استيعاب المنهج النبوي، الذي يُشكل المعيارية لأي عملية في التغيير المأمول، يتصدر الكتاب تقديم الأستاذ عمر عبيد، الذي يمهد الطريق أمام القارئ، وينير له المدخل إلى «المنهج النبوي والتغيير الحضاري»، الذي يطالع فيه: محاور نظرية البلاغ المبين - من سُنن البناء الحضاري من أجل قراءة أخرى للسُنة النبوية - المنهج النبوي كمركب حضاري وغيرها من المواضيع التي يستكمل بها معالم المنهج النبوي في بناء الحضارة العالمية.

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

عقب التصديق عليه.. خبراء ينتقدون قانون الجمعيات الأهلية بمصر ويعتبرونه عقاباً للفقراء

نشر في العدد 2109

18

السبت 01-يوليو-2017