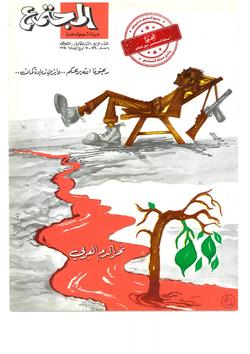

العنوان تأنيث المستقبل وحركات التمركز حول الأنثى

الكاتب هشام جعفر

تاريخ النشر الثلاثاء 15-سبتمبر-1998

مشاهدات 10

نشر في العدد 1317

نشر في الصفحة 21

الثلاثاء 15-سبتمبر-1998

شتان بين المرأة المسلمة والمرأة «المعولمة»

حين وضع فوكوياما نظريته حول نهاية التاريخ.. هل كان يقصد نهاية تاريخ الرجل ليبشر اليوم بتأنيث المستقبل؟

يتصور فوكوياما أن تزايد دور المرأة الانتخابي سيقلل مخاطر الحرب.. ناسيًا أنه لا المواطن العادي ولا عجائز النساء هم الذين يشعلون الحرب ولكنه تحالف رجال الأعمال والسياسة.

أصبح من الأمور المألوفة أن نتلقى معظم، إن لم يكن كل ما يأتينا من الغرب بكفاءة منقطعة النظير، دون أن نحاول أن نحلله أو نفسره، ودون أن ندرك أن ما يأتينا منهم يمثل فلسفتهم في النظر إلى الكون والإنسان والحياة، ويجسد تحيزاتهم، ولذا ثمة غياب ملحوظ للبعد النقدي التفكيكي في الدراسات العربية والإسلامية للمفاهيم والنظريات والمقولات الغربية، إذ إننا نكتفي بنقل أفكارهم من وجهة نظرهم دون أن نطرح أسئلة تنبع من رؤيتنا وتجربتنا التاريخية والإنسانية، ودون أن نتوجه إلى القضايا الكلية والنهائية الكامنة في النصوص التي ننقلها ونستهلكها.

إن «التقليعة الفكرية» الجديدة التي يخرج علينا بها اليوم «فوكوياما» المفكر الأمريكي -الياباني الأصل- والتي تحمل هذه المرة عنوان «تأنيث المستقبل» لا يمكن فهمها وتحليلها بل وتفكيكها إلا في ظل سياقات أربعة هي: الحوار حول المستقبل في الغرب المراحل التي مرت بها حركات تحرر المرأة والتمركز حول الأنثى Feminism ، طبيعة العلاقات الدولية في ظل العولمة وطبيعة النظام الديمقراطي، وأخيراً بنية العلم والفكر الغربيين.

الحوار حول المستقبل في الغرب:

جاء مقال فوكوياما الجديد حلقة في سلسلة حلقات سبقتها، وحلقات تتلوها من الحوار الواسع في الغرب حول المستقبل، فقد أثارت نهاية الحرب الباردة ١٩٤٥ – ١٩٩١م جدلًا فكريًا ونقاشًا أكاديميًا مستمرًا بين قادة الفكر وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية حول مصير الحضارة الغربية وموقعها في خريطة العالم الجديد الذي بدأ يتشكل، بمعنى آخر فإن الجدل والحوار حول المستقبل كان حواراً حول مصير العالم منظوراً إليه من وجهة النظر الغربية وبخاصة الولايات المتحدة التي تصاعدت فيها موجات الحوار مستهدفة في حقيقة الأمر ضمان استمرار الهيمنة والسيطرة الغربية على مقدرات العالم.

استفتح هذا الجدل والحوار فرانسيس فوكوياما ذاته في بداية التسعينيات عندما كتب عددًا من المقالات التي صدرت بعد ذلك في كتاب عنوانه نهاية التاريخ ومصير الإنسان The End of History and the Destiny of Man وقد أكد فوكوياما في مقالاته تلك انتصار الغرب وتربع الليبرالية والسوق على عرش العالم، ونهاية الصراع التاريخي الطويل لصالح القيم الغربية. وخلاصة فكرته أنه بعد انهيار الأيديولوجية المنافسة للغرب وانهيار الاتحاد السوفييتي، لم يعد أمام العالم سوى أن يأخذ بأيديولوجية الغرب التي غدت قائمة وحدها في الميدان، وأن فرص ظهور أي أيديولوجية أخرى تتجاسر على تقديم بديل عن أيديولوجية الغرب مصيرها الزوال، ويلاحظ هنا أنه يرى الصراع صراعاً أيديولوجياً وليس حضاريًا.

وهكذا كانت الرسالة الموجهة إلى العالم شماله وجنوبه، غنيه وفقيره مسلميه وأبناء الكونفوشوسية تقول إنه قد أصبح الغرب وقيمه هو قدركم المكتوب، ولم يعد أمامكم إلا أن تكيفوا أموركم معه، لأن أي محاولة للمقاومة ما هي إلا جهد بائس للوقوف أمام التاريخ.

ومن هذه العلامات أيضًا، أعمال بول كيندي التي جاءت أكثر حصافة، والذي أخذ يحذر وينبه إلى حدود استخدام القوة، ويشير في كتابه «قيام وسقوط القوى العظمي» إلى احتمال تخلي القوة الأمريكية عن تفردها في قيادة النظام الدولي بعد سقوط عصر القطبية الثنائية، ويرصدزوال ما كان يعتبر لأكثر من ثلاثة قرون نظامًا عالميًا يتمركز حول أوروبا، ثم انتقل خارجها بعد دخول قوى قارية كبرى هي الولايات المتحدةوروسيا.

يتحدث كيندي عن التحديات التي تواجه الهيمنة الأمريكية، ويضع الصين على رأس المرشحين كقوة صاعدة بمعاييرها وطريقتها الخاصة، ولا يستبعد قيام إحدى صور التقارب بين الصين واليابان واستبعد أن تمثل أوروبا الموحدة تحديًا استراتيجيًا حقيقيًا للقوة الأمريكية، وإن كانت تمثل تحديًا تجاريًا، وهذا نتيجة الخلافات القائمة بين الدول الأوروبية التي تتكون من قوميات ولغات وعقائد عسكرية متباينة، ولكنها مؤهلة لتكون أكبر قوة تجارية في العالم.

ويرى أن قوة الولايات المتحدة العالمية تتراجع نسبيًا، رغم استمرار قوتها المطلقة، فرغم ما تتمتع به كقوة متميزة اقتصاديًا وعسكريًا فإنها لا تستطيع أن تتفادى مواجهة تحدي استمرار قوتها النسبية، ويطالب بأن تتجنب التوسع الإمبريالي الذي يفوق إمكاناتها وقدراتها الفعلية، وعليها أن تصل إلى حل للمعضلة المتمثلة في أن مجموع المصالح والالتزامات الأمريكية القائمة أكبر بكثير من قوتها وقدرتها على الدفاع عنها جميعًا في آن واحد، فلم يتح لأي تجمع عبر التاريخ أن يظل متقدمًا على غيره ولا يعني هذا -من وجهة نظره- أنه محكوم على المجتمع الأمريكي بالانهيار، مثلما حدث مع قوى عظمى سابقة، لأنها تملك تجنب هذا المصير لإدراكها ما يجري في العالم وقدرتها على التعامل معه.

ثم ظهرت نظرية أو بالأحرى مقولة «صراع الحضارات التي دشنها صمويل هنتنجتون» التي يرى فيها أن الصراع القادم هو صراع بين الحضارات، فالحضارات مازالت حقيقة قائمة ومؤثرة، والصراع بينها سيحل محل صراع الدول وصراع الأيديولوجيات.

ويرى هنتنجتون في نظريته تلك أن الصراع السابق كان بين أطراف غربية، أي داخل الحضارة الغربية ذاتها، واليوم وبعد انتهاء هذه الصراعات وسيطرة الديمقراطية على الحضارة الغربية حان وقت سيطرة هذه الحضارة على العالم.

فبعد قيام الثورة الروسية بدأ صراع الأيديولوجيات بين الشيوعية والفاشية والنازيةومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل التسعينيات قامت الحرب الباردة بين الشيوعية والديمقراطية، وسيواجه الغرب خلال محاولته لنشر أفكاره عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وخلال سعيه إلى الإبقاء على تفوقه العسكريوالمحافظة على مصالحه الاقتصادية، سيواجه بردود فعل من الحضارات المختلفة، فإما الاستسلام وإما الصدام.

وستبدأ هذه الصدامات عند خطوط التماس وفي مناطق التداخل بين الحضارات، وكلماحددت الشعوب هويتها على أسس دينية وثقافية وعرقية زاد لدى هذه الشعوب الشعور بالتناقض بينها وبين غيرها، وتنتقل الاختلافات الحضارية إلى اختلافات حول الأمور السياسية، يصل إلى صدام مع تلك الحضارات والثقافات والأعراق بحكم خلفياتها التاريخية وعداواتها القديمة وأهدافها المتضاربة.

ويرى الكاتب أن هذا الأمر سيتبلور في العقد الأخير من القرن العشرين، وسوف ينضج في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين وإذا تسألنا عن مناطق التداخل الحضاري نجد أنها تلك المناطق التي تقع بين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وفي البلقان وشرق أوروبا، أي يمثله هذا الصراع المشتعل بين الصرب من جانب والبوسنة والهرسك والألبان من جانب آخر، وأيضًا الصراع المشتعل في بعض أنحاء آسيا بين الجمهوريات الإسلاميةوجمهوريات الاتحاد السوفييتي القديم، بين الأزر والأرمن، وبين الروس والطاجيك، أي مناطق التداخل الحضاري بين الإسلام والغرب، هذه هي الخطوط الرئيسة للأفكار التي يطرحها الكاتب اليهودي صمويل هينتنجتون.

هل بعدنا كثيراً عن المناقشة حول مقال «تأنيث المستقبل»؟.. لا أظن، فهذه هي الأفكار المطروحة حول المستقبل التي يموج بها العالم والتي تقول إن الغرب لديه القوة والهيمنة على عالم اليوم، ولكن ذلك يحتمل أن يتغير في المستقبل أو يصيبه التهديد، ومهمة الغرب بمفكريه وباحثيه تأجيل أو منع ظهور ذلك.

فلا يكاد ينقضي الجدل حول نظرية صراع الحضارات حتى يفاجئنا فوكوياما في مجلة شؤون دولية Foreign Affairs ببدعته الفكرية حول «تأنيث المستقبل» وخلاصتها أنه ولأن النساء أقل عنفًا وأقل استعدادًا لتقبل ضحايا، فإن الحروب تبدو أقل احتمالًا في المستقبل.

ويعلل ذلك رصد تصاعد نفوذ النساء في الانتخابات وتحركهن باتجاه مواقع النفوذ السياسي «سيتمكن النساء فوق الخمسين من تشكيل ثلث القوة الانتخابية» إن الاتجاه نحو تأنيث السياسة سيظهر بقوة -كما يرى فوكويامافي الدول الصناعية- أي الدول الديمقراطية على حد قوله، وهذا التأنيث للسياسات الديمقراطية سوف يتفاعل مع بقية الاتجاهات السكانية خلال الخمسين عامًا المقبلة لينتج تغييرات مهمة وبخاصة على الصعيد الدولي.

فوكوياما بين حركات تحرير المرأة وحركات التمركز حول الأنثى:

نشأت حركات تحرير المرأة في الغرب لمحاولة استخلاص حقوق المرأة السياسية والاقتصادية مستهدفة بذلك إيجاد نوع من المساواة مع الرجل، وكانت هذه الحركات تبغي تحقيق قدر من العدالة الحقيقية داخل المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان «رجلًا كان أو امرأة» من الحصول على مكافأة عادلة «مادية أو معنوية» لما تقوم به من عمل، وقد تجسدت حقوق المرأة في ظل هذه الحركة في الحقوق السياسية حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة والحقوق الاجتماعية «حقها في الطلاق وفي حضانة الأطفال»، والحقوق الاقتصادية «المساواةفي الأجور مع الرجل».

ویرى د. عبد الوهاب المسيري في دراسة له حول الموضوع أن الإطار المرجعي أو الأساس الفلسفي، الذي انطلقت منه حركات تحرير المرأة كان يدور في إطار الرؤية الإنسانية التي تميز بين الإنسان والطبيعة، فالإنسان مختلف عن الطبيعة التي هي مادية، وتفترض هذه الحركات وجود مركزية إنسانية، أي مركزية الإنسان في الكون ومن ثم فهناك طبيعة إنسانية مشتركة ومرجعية إنسانية، أي أن الإنسان هو الذي يوجد المعايير التي يتم التحاكم إليها، ولذا فإن حركات تحرير المرأة تأخذ بكثير من المفاهيم الإنسانية المستقرة الخاصة بأدوار المرأة في المجتمع، وأهمها بطبيعة الحال دورها كأم، وهنا يأتي مفهوم الأسرة لتمثل محورية في هذا التصور.

ويرصد د. المسيري في دراسته أهم سمات المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الحضارة الغربية، والتي غيرت من بنيتها وتوجهها، مما أدى إلى دخول حركات تحرير المرأة إلى مرحلة جديدة كليًا عن سابقتها.

إذ تصاعدت في الحضارة الغربية معدلات الترشيد المادي للمجتمع، أي إعادة صياغة الإنسان ذاته في ضوء معايير المنفعة المادية والجدوى الاقتصادية وزاد معه تحول الإنسان إلى سلعة أي إزاحته من مركز الكون، كما في الرؤية السابقة لتصبح السلع والأشياء مركز الكون، وقد أدى هذا على مستوى المرأة إلى إهمال دورها كأم، ليحل محلها الاهتمام بدورها كعاملة، وتواكب مع ذلك كما يرى أحد علماء الاجتماع الغربيين أنه لتحقيق البقاء المادي للأسرة الأمريكية لابد من أن تتخلى المرأة عن وظيفتها الأساسية وهي الأمومة، بما يعنيه ذلك من القضاء على مؤسسة الأسرة آخر معقل ومأوى للإنسان.

إن مقال فوكوياما الأخير لا يمكن بحال فصله عن الأطوار التي مرت بها حركات ونظريات التمركز حول الأنثى، التي هي مختلفة -كما بينا- عن حركات تحرير المرأة:

ففي الطور الأول من هذه الحركات كان هناك إناث متمركزات حول أنفسهن، ورجال متمركزون حول ذواتهم أي هناك رجال ونساء واختلاف وتصارع بينهما، ومحاولة للسيطرة منقبل كل منهما على الآخر.

أما الطور الثاني الذي سرعان ما تم الانتقال إليه، وهو أنه ليس هناك فارق بين الذكر والأنثى، ولذا لا يتصارع الذكور مع الإناث، وإنما يتم تفكيك الجميع ويذوبون لنصبح إزاء ذرات مادية منفصلة عن بعضها البعض لا معالم لهاولا قسمات تميزها غير القسمات المادية.

وهنا يأتي فوكوياما ليحاول أن يردنا مرة أخرى للطور الأول الذي يرى اختلافًا بين الرجل والمرأة، وأن المرأة فيما يتعلق بالصراع والحروب على المستوى الدولي أفضل من الرجل، لأن تزايد دورها ونفوذها الانتخابي سيؤدى –على حد قوله– إلى إيجاد أنماط غير حربية في العلاقات الدولية.

العلاقات الدولية في ظل العولمة:

كانت وما زالت العلاقات الدولية تحركها «المصالح» ولكن المصالح في حقيقتها أصبحت الآن مركبًا من عوامل متعددة ومتداخلة ولكنهامتكاملة فيما بينها، إن القوة المحركة والحاكمة أساسًا للنموذج الغربي هي الاقتصاد والمال فالاقتصاد في الغرب أصبح القيمة الحاكمة والمفسرة لجميع مجالات الحياة الإنسانية المختلفة، وقد تحول الاقتصاد إلى عبوة متكاملة لابد من أن تتساند معها قوى وعوامل أخرى: فالإعلام هو الذي يوجد القوة التزيينية لدى الناس﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ (آل عمران: ١٤) التي تحضهم وتدفعهم للاستهلاك النهم الشره، وهو المروج للنموذج الحضاري «الغربي» الذي يقوم على تعظيم الاستهلاك الذي يتحول في النهاية إلى استهلاك المنتجات الغربية أساسًا.

أما الدولة التي يتم اختزال الفكرة المعنوية التي تتكون منها والتي تدفع الناس للولاء لهاوالتي يعبر عنها بمصلحة الدولة، يتم اختزال مصلحة الدولة إلى مصلحة فئات اجتماعية ونخب سياسية وصناعية وإعلامية محددة، وهنا ملاحظة جديرة بالتأمل من يصنع -بحق- السياسة الخارجية الأمريكية، المواطن العادي أم النساء العجائز على حد قول فوكوياما؟ إن كثيرًا من الدراسات الأكاديمية تتحدث عن مركب صناعي - عسكري يلعب دورًاكبيرًا في صنع السياسة الخارجية الأمريكية يتكون من تحالف بين رجال الأعمال في مجال الصناعة وبخاصة في مجال السلاح وبين نخب سياسية وإعلامية والنخب الأخيرة تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في تهيئة الرأي العام لتقبل سياسة خارجية ما.

هذا لا ينفي بالطبع أن هناك دورًا ما لبعض الفئات الاجتماعية من المواطنين في التأثير على صنع السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن يظل دورًا مرتبطًا أساسًا بأنه يجب أن يكون منظمًا أي عبر جماعات الضغط التي تلعب دورًا كبيرًا في صنع السياسة الخارجية، ويظل هذا الدور مرهونًا بمحددين أساسيين: الأول: عدم وجود موقف محدد من الرأي العام تجاه القضية المعروضة، والثاني: عدم وجود اتفاق عام حول تعريف المصالح العليا للولايات المتحدة في الموضوع الذي يمارس من أجله الضغط، أو بعبارة أخرى، فإن مما يساعد جماعة الضغط على ممارسة دورها وزيادة فعاليتها، قدرتها على تسكين مصالحها في إطار المصالح المستقرة للولايات المتحدة والتي صاغتها نخب معينة.

وأخيرًا، فإن السياسات الخارجية للدول الغربية تتكامل في صنعها أدوات متعددة تنبثق عن النموذج الغربي معبرة عنه وساعية لإقراره وفرض هيمنته في أرض الواقع، في هذا الإطار يمكن أن نشير إلى الأدوات القديمة الجديدة التي تصنع العلاقات الدولية في زمن العولمة مثل الشركات متعدية الجنسية، ومنظمات العمل الأهلي العابر للقوميات، ومنظمات حقوق الإنسان ومنها بالطبع حركات التمركز حول الأنثى.

بنية الفكر الغربي:

ليس هنا مجال الاستفاضة في تحليل بنية الفكر والعلم الغربيين من وجهة وظيفتيه أي ارتباطه الوثيق بدوائر صنع القرار، وقدرته على استشراف المستقبل والتنبيه لذلك بشكل دائم ومستمر خدمة للحضارة الغربية وقيمها، ولا من جهة الفلسفة والتصورات الكلية التي يقوم عليها في نظرته للإنسان والكون والحياة، أقول إنه ليس في هذا المقال مجال الاستفاضة في ذلك ولكنا نشير إلى ملاحظتين على جانب كبير من الأهمية:

الملاحظة الأولى: إن العلم الغربي بحكم الطبيعة المسيطرة للمادة والاقتصاد، ينحو بشكل كبير إلى أن يتخذ شكل البيزنس Busines أي يتحول أصحابه إلى السعي الحثيث إلى توليد المال أو المكانة والنفوذ منه، ويتطلب هذا من أصحاب هذه النظرة قدرتهم على ممارسة الاستعراض Show، ومن مقتضيات أحداث الاستعراض أو «عمل الشو» تقديم تقاليع فكرية جديدة ومتعددة، وأظن أن مقولة فوكوياما حول تأنيث المستقبل هي من هذا القبيل، صحيح أنه يستند إلى بعض المعطيات الإحصائية والمادية ولكنها في الحقيقة تفتقد إلى أي تأسيس نظري أو منهجي عميق يمكن من خلاله قراءة هذهالمعطيات المادية.

أما الملاحظةالثانية: فهي تتعلق بمسألة ما بعد الحداثة، وهيمنتها على الفكر الغربي الآن، ما بعد الحداثة تعنى على المستوى الفكري التجاوز الدائم المستمر والنسبية المطلقة، أي قبول كل الأفكار والنظريات بغض النظر عن صحتها وصلاحيتها، وقد أدت ما بعد الحداثة إلى انفجار معلوماتي وبحثي ومعرفي شديد في الغرب تعجز عن ملاحقته أي مؤسسة، ناهيك عن الأفراد والباحثين، وقد ترتب على هذا الانفجار المعلوماتي والمعرفي أن اختلط الغث بالسمين والأصيل بالتافه وهناك طرفة واقعية ذات دلالة تساق في هذا الصدد، وهي أن أحد الباحثين الكبار في مجال معرفي ما قام بإرسال مقال لإحدى المجلات الكبرى المتخصصة في الغرب لنشره، وخلط فيه حقًا بباطل، وصحيحًا بفاسد، وقد قامت المجلة بالإشادة بالمقال باعتباره فتحًا عظيمًا في مجاله المعرفي، وما كان من هذا الباحث الكبير بعد النشر والإشادة إلا أن أشار إلى وجود أخطاء جسيمة وضلالات حشوية -بتعبير الطهطاوي- في هذا المقال، وكانت فضيحة علمية وأكاديمية وفكرية كبرى.

ما أحب أن أؤكد عليه في النهاية أنه ليس كل ما يأتينا من الغرب يجب أن ننشغل به، وليس معنى هذا أن نغلق أعيننا ونصم آذاننا عما يموج في العالم من أفكار ونظريات وتطورات، ولكن موقفنا المبدئي والأساسي أن الانفتاح على العالم هو انفتاح نابع من الذات، أي من الذات الحضارية للأمة، وهذا ما يعبر عنه مصطلح «اجتهاد» في الرؤية الإسلامية الذي يعنى -ضمن ما يعنى- أني أعرف ذاتي أولًا، ومن ثم لدي قدرة على تحديد وتعريف أولوياتها الحضارية وقائمة همومها وقضاياها، وأملك قدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين وفقاً لهذه الأولويات، وهذا يجعلني أمسك بالميزان الذي يزن ما يأتيني عن الآخرين.

(1) باحث في العلوم السياسية.

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل